2.気がついたら教師やった

♣

このごろやけに不景気というか、定常的な低成長時代となって、公務員志向が高まっているようです。

ぼくが大学をでて就職した頃は、今から考えると、みんなウソみたいな状況でした。

高度成長の波にのって、どんな中小企業でも、どんと設備投資するという時代でしたから、理科系の学生は引っぱりだこ。四月か五月になると、会社の重役が大学にやってきて教授に学生の紹介をたのみます。その学生を料理屋でごちそうして、ぜひ来て下さい。研究室造りますから、などという。わりと色よい返事をしていると、お小遣い足らなかったらいつでも云って下さい、なんていう。そんな時代でした。

安月給の教師になろうなんて奴は、ほとんどいなかった。特に理科の教師のなり手がなく、国会では「理科教員特別待遇法」とかいう法律が成立して、理科教師の月給は、なんパーセントか高かったんです。

そんな時に、教師になろうなんて奴は、ほんとの話、バカかよほどの物好きのように見られたもんです。その当時、卒業して教師になったのは、二五人のクラスメートのうち、ぼくと女の学生と二人だけでした。就職してしばらくして大学にゆくと、学部長の教授が、「教師になったてホントか。いやになったらいつでも止めて、言うてきてくれ。もっといいとこ世話したるから……」

そんな時に、教師になろうなんて奴は、ほんとの話、バカかよほどの物好きのように見られたもんです。その当時、卒業して教師になったのは、二五人のクラスメートのうち、ぼくと女の学生と二人だけでした。就職してしばらくして大学にゆくと、学部長の教授が、「教師になったてホントか。いやになったらいつでも止めて、言うてきてくれ。もっといいとこ世話したるから……」

と、まじめな顔していったものでした。

でも正直に白状すれば、ぼくだって、なりたくて、というか、なる積りで教師になった訳じゃないんです。

むしろ、小さい時から、先生だけにはなるまい、教師なんて死んでもなるか、そう思い続けてきた。そういった方がより正確かも知れません。

ところが、ぼくは教師になり、いまもやはり教師です。これには、やはり、少々屈折した事情があるように思うんです。

実は、ぼくのオヤジもオフクロも、どっちも教師で、とりわけオヤジの方は、ほんとに教師を絵にしたような、それは四角四面な教師でした。

そのオヤジは、教員というのは尊い職業だ、とか、世の中どう変わろうと教員は安定している。お前も教員になれ、そう言い続けた訳です。そんなもん、絶対なったるか。ぼくとしてはそう反応したようです。

だいたい、オヤジに云われてその通りにするということ自体、はなはだ面白くないことのように思えたし、聖職だとか安定しているとか、そうしたオヤジの考え方も気に入りませんでした。

そうかといって、大学で五年間を過ごしても別に何になるという気も起らず、ただ山登りに熱中していたんです。就職する気もなし、そんならずっと大学にいようか。そんなぐうたらな気分のまま、大学に居残ることになって、泊り込みで研究をはじめていた四月半ば、一通の電報がきたんです。

♣♣

大学の卒業式が近づいたのですが、ぼくは山岳部の後輩の春山合宿に参加する積りで、卒業式は失礼しようと思っていました。

ぼくの先生の教授のノダマンは、

「あかんど、タカダ。そらお前、やっぱり卒業式ぐらい出んと。ぜ、ぜったいあかん」と、断固としていい張るので、しかたなくぼくは出ることにしました。

合宿には、卒業式の日の夜行で、あとから合流することにしたんです。

卒業式のあとで、祝賀会がありました。体育館に紅白の幕をはりめぐらした会場には、ビールが山と積んであり、都ホテルのボーイがひかえていたと思います。

蜷川知事が出席していて、祝辞を述ベたあと、

「みなさんはこれから京都を担う方々です。どうか私にビールをつがしてください」と、一流の役者ぶりを発揮して、ビール壜をささげましたが、誰も遠慮して前にゆきません。

彼は、

「さあ、どうぞ、さあ」

と、いい続けているので、よしそれならと、ぼくは進み出て、ビールを受けました。それにつられてどっと皆んながとり囲みました。

そこでぼくは、「胴あげ、胴あげ」と叫びました。ワッショ、ワッショと知事は胴あげになりました。

そこでぼくは、「胴あげ、胴あげ」と叫びました。ワッショ、ワッショと知事は胴あげになりました。

ぼくのそばにいた誰かが、

「タカダ、落とそか」

というのが聞こえ、ぼくは少しあわて、

「あかん、あかん」

と叫びました。

ただ酒を飲むなという学長の訓辞もなかったので、たらふくビールをくらったぼくは、そのまま、夜行列車にとび乗ったのです。

早朝、富山着。バスにゆられてバンバ島に着き、ぼくはただ一人、吹雪の中を剱岳・早月尾根を登って、夕暮れに、二六〇〇米のテントに着きました。

吹雪はずっと続いたので、ぼくは食糧を残すために、「食いのばし」を宣言し、ぼくたちは三日間ほとんど食わずに過ごしたんです。そして、五日目に出発し、東大谷の中尾根の初登攀という冒険的登攀を、一年生三人をつれて、二日がかりでやってのけました。

四月の一三日頃、京都に帰り、そのまま大学の研究室に泊り込んでいました。

数日した頃だったと思います。ぼくあての電報がきたんです。何の事やら分らぬまま、とにかくぼくは教育委員会に出頭した訳です。

「どうなってるんですか。あなた、生徒はみんな先生を待ってますよ」

どうなってるのか、こっちが聞きたい位でした。とにかく、ぼくは福知山高校に着任が決まっているというのです。

「いや、行く気ありません。断わります」

「生徒はもう一週間待ってるんです。断わるにしても、向うに行ってからにして下さい」

でも、どうしてこんなことに……。アッ、そうか。ぼくは思い当たったのでした。

♣♣♣

とにかく行かんとしゃあない。行って、断わって直ぐ帰ってこよう。きょうの午後の汽車に乗って下さいという頼みを、「いや、きょうは駄目です。あすの朝発ちます」と、ぼくは冷たく返し、外に出ました。

汽車の中で、ぼくは「くそったれ、ナラの奴」とつぶやいていました。

彼のオヤジはたしか、福知山高校の定時制主事のはずでした。それに、一年後輩で、仲のよかったイゼキのオヤジは、やはりあの辺の指導主事だそうです。

二人は、ぼくが、放っておいたらいつまでも大学でゴロゴロしている。なんとかしたろなどという手前勝手な、大きなお世話をやいて、理科教員欠乏の折から、ぼくを化学の非常勤講師にでっちあげてしまったにちがいないのです。

汽車は福知山につき、ぼくはどんよりと重い灰色の空を見ながら、陸橋を渡って改札口へと歩いてゆきました。

驚いたことに、どうして汽車が分かったのか、出迎へがあったのです。ナラ先生でした。「よく来て下さいました。生徒は首を長くして待っています」

「いや実は、ぼく……」

と、いいかけると、もう一人の先生が、

「さあ、さあ、車が待たしてありますので‥‥‥」

「さあ、さあ、車が待たしてありますので‥‥‥」

と、ぼくを促して歩き出しながら、

「実は、学校へ行く前に、道順がその方がいいので、下宿を見て頂こうと思ってます」

まあ断わるのは、学校へ行ってからにしよう、とぼくはその時思っていました。

「下宿は心当りを二つおさえてあるんです。一つは校門の真ん前で、近くて便利です。そこはPTA会長の家なんです。でも先生、もしかして、そこが気づまりかも知れないと思って、もう一軒、見つけてあるんです。そこは耳の遠いおばあさん一人いるだけの家なん、あ、ここです。着きました」

ぼくは、そのおばあさんの家を見て、校門前のPTA会長の家を見てから、学校に着きました。

どっちの部屋も、あんまり大差なく、その地にガール・フレンドもいないぼくとしては、耳の遠いおばあさんの方が、そんなにメリットがあるとも思えません。それより、朝寝坊のぼくとしては、校門前という近さは、決定的利点と思えたのです。ここなら、チャイムが聞える。

考えてみれば、その時、ぼくにはもう、断わる気は全く失せていたのでした。

こういう次第で、ぼくは府立福知山高校の、本校の夜間と川口分校と夜久野分校の三ヶ所で化学を教えることになったのです。

非常勤とはいうものの、週二〇時間以上の授業があって、ひどい時には、日に三ヶ所を回るのですから、今から考えると、とてつもなく苛酷な勤務の様に思うのですが、その時、どうした訳か、全然苦になりませんでした。

きっと、こんなもんや、と思っていたからなのでしょう。

♣♣♣♣

朝、うつらうつらしていると、本校のチャイムが、キーン、コーソ、カーンと聞えてきます。

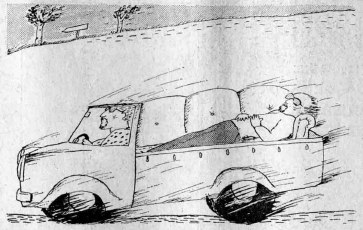

ぼくは、寝呆け眼のまま福知山駅へゆき、汽車に乗ります。一つ向こうの駅が「上川口」で、川口分校は、そのすぐそばの小山の上にありました。

そこで朝のうちに一・二時間の授業を済ますと、直ぐ駅にかけつけ、さらにもう一つか二つ向こうの駅まで汽車でゆくと、そこが「下夜久野駅」です。駅前の自転車預かり屋さんには、「夜久野分校」と書いた自転車が何台も置いてあり、適当な一台にまたがると、ぼくは砂利道を走りだしました。時々行きかうトラックの砂煙をあびながら、四キロほど走ると、夜久野分校に着く訳です。

そこで午後の授業をやって、福知山に舞い戻ると、こんどは夜間の授業が始まります。ぼくが受け持ったのは四年生だったのですが、休み時間になると、みんな廊下にでて、スパスパとたばこを吸うんです。廊下には、灰皿替りに、バケツが並べてありました。半数近くが成人だし、禁止すると火災の危険があるので公認しているということでした。これはずっと後に知ったことなのですが、未成年喫煙禁止の法律ができたのは、明治の学制発布の後のことで、この法律が必要となったのは主に小学校に火災の危惧が生じたためだそうです。

「ワシも吸うし、みんなも吸うてええぞ」そういって、ぼくは、化学の実験中もたばこを吸うことを許しました。授業の時には、講義がいつの間にやら、恋愛論をたたかわせることになったりして、このクラスは面白かった。ぼくが、学校を替ってから、荷物を取りに福知山に行ったとき、全員学校をさぼって、大宴会を開いてくれたのは、この連中でした。ぼくも飲んだくれて、その日に京都に戻れず、服屋の住み込み店員をしている生徒の下宿に泊ったんです。

「ワシも吸うし、みんなも吸うてええぞ」そういって、ぼくは、化学の実験中もたばこを吸うことを許しました。授業の時には、講義がいつの間にやら、恋愛論をたたかわせることになったりして、このクラスは面白かった。ぼくが、学校を替ってから、荷物を取りに福知山に行ったとき、全員学校をさぼって、大宴会を開いてくれたのは、この連中でした。ぼくも飲んだくれて、その日に京都に戻れず、服屋の住み込み店員をしている生徒の下宿に泊ったんです。

ぼくはこのように三つの学校をかけ持ちしていたのですが、本拠は川口分校ということになっていました。担任も持っていました。二年生でした。生徒に頼まれるまま、午後の授業を止めて、下の川であゆ取りをしたこともありました。

この川口分校では、週三回の宿直が割り当てられていて、その時は、ぼくは下宿に帰りませんでした。用務員のおばさんが夕食やおべんとうを作ってくれました。旦那さんが魚の行商をやっているとかで、おかずはいつもおいしかった。

この用務員さんに、可愛いい女の子がいました。五歳位だったと思います。このみゆきちゃんは、どうしてか、ぼくにとてもなつきました。ぼくがおベんと喰べてると、自分も小さなおべんとを持って横にやってきてたべるんです。

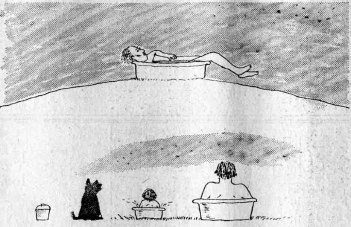

夕闇があたりを包み始めると、ぼくは、たらいを校庭のど真ん中に運んで、そこで行水しました。小山の上の校庭は、さえぎるものもない満天の星空でした。

気がつくと、みゆきちゃんも小さなたらいを引っぱってきています。お母さんにお湯を運ばせて、彼女はさっさと裸になると、ぼくとたらいを並ベ、おんなじように星を見あげていたんです。

♣♣♣♣♣

初めて月給をもらって、あんまり多いのでびっくりしました。ほんとにどないして使おかな、と考え込んだ位でした。

とにかく、福知山で一番大きなレストランに出掛け、トンカツで生ビールを飲みました。京都に帰って、高島屋で、ずっと以前からほしかったジレットのひげ剃りを買い、オフクロのみやげにチョコレートの詰め合せを買っても、まだお金は全然減っていませんでした。

さて、変ないきさつで先生業を始めたぼくも、この頃には、この仕事がけっこう気に入ってきていました。かなり好き勝手をやりながら、こんなオモシロて、こんなに沢山お金もらえるんやから、結構な話や。そんな気がしていました。

止めるのはいつでも止められる。そう思っていました。後になって、本採用の正式教諭になってからも、こうした気分はなかなか抜けなかったようです。

やはり人間、初体験というか、初めが肝心で、そうしたものは、認識を規定してしまうようです。

ぼくは、若い頃、ロぐせのように「文句あったら止めたるわい」といい、同僚から、

「お前、それだけは言うな」と、何度も注意されたものです。

「お前、それだけは言うな」と、何度も注意されたものです。

もしかして、ぼくが、どっちかというと、太い態度の教師であるとしたら、その理由は、こうした、是非にといわれて教師になった最初のいきさつに関係していると思うのです。

さて、一学期が終わり夏休みが近づく頃、ぼくは校長からの呼び出しを受けました。

「キミ、亀岡中学へ行きませんか」

その時、ぼくの頭に浮んだのは、フトン袋の事でした。また、あのフトン袋や本などを運ばんならん。それにここで充分楽しい。

「気が進みません」

とぼくが答えると、校長はケゲンな顔をして、

「でも、本採用ですよ。身分も確定するし、それに家から通える。いい話だと思いますよ」

といいましたが、ぼくは、

「断わって下さい」

と答えたのです。なんでも、亀岡中学の理科の女の先生が、自殺したのだそうです。補充がなくて困っているということでした。

しばらくしてまた連絡があり、もう一度考え直してほしい。非常勤の期間は、ボーナスに算定されないのだが、最初から本採用ということで計算しますから……。そういう話です。さすがに、フトン袋運ぶのがめんどう臭いとも言えず、

「いや、そういうことではないんです。とにかくイヤなんです」

しばらくして、また電話で、月給を一号俸上げますから、という話です。

もうイヤとも云えず、ぼくは亀岡中学にゆくことにした訳です。

このごろやけに不景気というか、定常的な低成長時代となって、公務員志向が高まっているようです。

ぼくが大学をでて就職した頃は、今から考えると、みんなウソみたいな状況でした。

高度成長の波にのって、どんな中小企業でも、どんと設備投資するという時代でしたから、理科系の学生は引っぱりだこ。四月か五月になると、会社の重役が大学にやってきて教授に学生の紹介をたのみます。その学生を料理屋でごちそうして、ぜひ来て下さい。研究室造りますから、などという。わりと色よい返事をしていると、お小遣い足らなかったらいつでも云って下さい、なんていう。そんな時代でした。

安月給の教師になろうなんて奴は、ほとんどいなかった。特に理科の教師のなり手がなく、国会では「理科教員特別待遇法」とかいう法律が成立して、理科教師の月給は、なんパーセントか高かったんです。

そんな時に、教師になろうなんて奴は、ほんとの話、バカかよほどの物好きのように見られたもんです。その当時、卒業して教師になったのは、二五人のクラスメートのうち、ぼくと女の学生と二人だけでした。就職してしばらくして大学にゆくと、学部長の教授が、「教師になったてホントか。いやになったらいつでも止めて、言うてきてくれ。もっといいとこ世話したるから……」

そんな時に、教師になろうなんて奴は、ほんとの話、バカかよほどの物好きのように見られたもんです。その当時、卒業して教師になったのは、二五人のクラスメートのうち、ぼくと女の学生と二人だけでした。就職してしばらくして大学にゆくと、学部長の教授が、「教師になったてホントか。いやになったらいつでも止めて、言うてきてくれ。もっといいとこ世話したるから……」と、まじめな顔していったものでした。

でも正直に白状すれば、ぼくだって、なりたくて、というか、なる積りで教師になった訳じゃないんです。

むしろ、小さい時から、先生だけにはなるまい、教師なんて死んでもなるか、そう思い続けてきた。そういった方がより正確かも知れません。

ところが、ぼくは教師になり、いまもやはり教師です。これには、やはり、少々屈折した事情があるように思うんです。

実は、ぼくのオヤジもオフクロも、どっちも教師で、とりわけオヤジの方は、ほんとに教師を絵にしたような、それは四角四面な教師でした。

そのオヤジは、教員というのは尊い職業だ、とか、世の中どう変わろうと教員は安定している。お前も教員になれ、そう言い続けた訳です。そんなもん、絶対なったるか。ぼくとしてはそう反応したようです。

だいたい、オヤジに云われてその通りにするということ自体、はなはだ面白くないことのように思えたし、聖職だとか安定しているとか、そうしたオヤジの考え方も気に入りませんでした。

そうかといって、大学で五年間を過ごしても別に何になるという気も起らず、ただ山登りに熱中していたんです。就職する気もなし、そんならずっと大学にいようか。そんなぐうたらな気分のまま、大学に居残ることになって、泊り込みで研究をはじめていた四月半ば、一通の電報がきたんです。

♣♣

大学の卒業式が近づいたのですが、ぼくは山岳部の後輩の春山合宿に参加する積りで、卒業式は失礼しようと思っていました。

ぼくの先生の教授のノダマンは、

「あかんど、タカダ。そらお前、やっぱり卒業式ぐらい出んと。ぜ、ぜったいあかん」と、断固としていい張るので、しかたなくぼくは出ることにしました。

合宿には、卒業式の日の夜行で、あとから合流することにしたんです。

卒業式のあとで、祝賀会がありました。体育館に紅白の幕をはりめぐらした会場には、ビールが山と積んであり、都ホテルのボーイがひかえていたと思います。

蜷川知事が出席していて、祝辞を述ベたあと、

「みなさんはこれから京都を担う方々です。どうか私にビールをつがしてください」と、一流の役者ぶりを発揮して、ビール壜をささげましたが、誰も遠慮して前にゆきません。

彼は、

「さあ、どうぞ、さあ」

と、いい続けているので、よしそれならと、ぼくは進み出て、ビールを受けました。それにつられてどっと皆んながとり囲みました。

そこでぼくは、「胴あげ、胴あげ」と叫びました。ワッショ、ワッショと知事は胴あげになりました。

そこでぼくは、「胴あげ、胴あげ」と叫びました。ワッショ、ワッショと知事は胴あげになりました。ぼくのそばにいた誰かが、

「タカダ、落とそか」

というのが聞こえ、ぼくは少しあわて、

「あかん、あかん」

と叫びました。

ただ酒を飲むなという学長の訓辞もなかったので、たらふくビールをくらったぼくは、そのまま、夜行列車にとび乗ったのです。

早朝、富山着。バスにゆられてバンバ島に着き、ぼくはただ一人、吹雪の中を剱岳・早月尾根を登って、夕暮れに、二六〇〇米のテントに着きました。

吹雪はずっと続いたので、ぼくは食糧を残すために、「食いのばし」を宣言し、ぼくたちは三日間ほとんど食わずに過ごしたんです。そして、五日目に出発し、東大谷の中尾根の初登攀という冒険的登攀を、一年生三人をつれて、二日がかりでやってのけました。

四月の一三日頃、京都に帰り、そのまま大学の研究室に泊り込んでいました。

数日した頃だったと思います。ぼくあての電報がきたんです。何の事やら分らぬまま、とにかくぼくは教育委員会に出頭した訳です。

「どうなってるんですか。あなた、生徒はみんな先生を待ってますよ」

どうなってるのか、こっちが聞きたい位でした。とにかく、ぼくは福知山高校に着任が決まっているというのです。

「いや、行く気ありません。断わります」

「生徒はもう一週間待ってるんです。断わるにしても、向うに行ってからにして下さい」

でも、どうしてこんなことに……。アッ、そうか。ぼくは思い当たったのでした。

♣♣♣

とにかく行かんとしゃあない。行って、断わって直ぐ帰ってこよう。きょうの午後の汽車に乗って下さいという頼みを、「いや、きょうは駄目です。あすの朝発ちます」と、ぼくは冷たく返し、外に出ました。

汽車の中で、ぼくは「くそったれ、ナラの奴」とつぶやいていました。

彼のオヤジはたしか、福知山高校の定時制主事のはずでした。それに、一年後輩で、仲のよかったイゼキのオヤジは、やはりあの辺の指導主事だそうです。

二人は、ぼくが、放っておいたらいつまでも大学でゴロゴロしている。なんとかしたろなどという手前勝手な、大きなお世話をやいて、理科教員欠乏の折から、ぼくを化学の非常勤講師にでっちあげてしまったにちがいないのです。

汽車は福知山につき、ぼくはどんよりと重い灰色の空を見ながら、陸橋を渡って改札口へと歩いてゆきました。

驚いたことに、どうして汽車が分かったのか、出迎へがあったのです。ナラ先生でした。「よく来て下さいました。生徒は首を長くして待っています」

「いや実は、ぼく……」

と、いいかけると、もう一人の先生が、

「さあ、さあ、車が待たしてありますので‥‥‥」

「さあ、さあ、車が待たしてありますので‥‥‥」と、ぼくを促して歩き出しながら、

「実は、学校へ行く前に、道順がその方がいいので、下宿を見て頂こうと思ってます」

まあ断わるのは、学校へ行ってからにしよう、とぼくはその時思っていました。

「下宿は心当りを二つおさえてあるんです。一つは校門の真ん前で、近くて便利です。そこはPTA会長の家なんです。でも先生、もしかして、そこが気づまりかも知れないと思って、もう一軒、見つけてあるんです。そこは耳の遠いおばあさん一人いるだけの家なん、あ、ここです。着きました」

ぼくは、そのおばあさんの家を見て、校門前のPTA会長の家を見てから、学校に着きました。

どっちの部屋も、あんまり大差なく、その地にガール・フレンドもいないぼくとしては、耳の遠いおばあさんの方が、そんなにメリットがあるとも思えません。それより、朝寝坊のぼくとしては、校門前という近さは、決定的利点と思えたのです。ここなら、チャイムが聞える。

考えてみれば、その時、ぼくにはもう、断わる気は全く失せていたのでした。

こういう次第で、ぼくは府立福知山高校の、本校の夜間と川口分校と夜久野分校の三ヶ所で化学を教えることになったのです。

非常勤とはいうものの、週二〇時間以上の授業があって、ひどい時には、日に三ヶ所を回るのですから、今から考えると、とてつもなく苛酷な勤務の様に思うのですが、その時、どうした訳か、全然苦になりませんでした。

きっと、こんなもんや、と思っていたからなのでしょう。

♣♣♣♣

朝、うつらうつらしていると、本校のチャイムが、キーン、コーソ、カーンと聞えてきます。

ぼくは、寝呆け眼のまま福知山駅へゆき、汽車に乗ります。一つ向こうの駅が「上川口」で、川口分校は、そのすぐそばの小山の上にありました。

そこで朝のうちに一・二時間の授業を済ますと、直ぐ駅にかけつけ、さらにもう一つか二つ向こうの駅まで汽車でゆくと、そこが「下夜久野駅」です。駅前の自転車預かり屋さんには、「夜久野分校」と書いた自転車が何台も置いてあり、適当な一台にまたがると、ぼくは砂利道を走りだしました。時々行きかうトラックの砂煙をあびながら、四キロほど走ると、夜久野分校に着く訳です。

そこで午後の授業をやって、福知山に舞い戻ると、こんどは夜間の授業が始まります。ぼくが受け持ったのは四年生だったのですが、休み時間になると、みんな廊下にでて、スパスパとたばこを吸うんです。廊下には、灰皿替りに、バケツが並べてありました。半数近くが成人だし、禁止すると火災の危険があるので公認しているということでした。これはずっと後に知ったことなのですが、未成年喫煙禁止の法律ができたのは、明治の学制発布の後のことで、この法律が必要となったのは主に小学校に火災の危惧が生じたためだそうです。

「ワシも吸うし、みんなも吸うてええぞ」そういって、ぼくは、化学の実験中もたばこを吸うことを許しました。授業の時には、講義がいつの間にやら、恋愛論をたたかわせることになったりして、このクラスは面白かった。ぼくが、学校を替ってから、荷物を取りに福知山に行ったとき、全員学校をさぼって、大宴会を開いてくれたのは、この連中でした。ぼくも飲んだくれて、その日に京都に戻れず、服屋の住み込み店員をしている生徒の下宿に泊ったんです。

「ワシも吸うし、みんなも吸うてええぞ」そういって、ぼくは、化学の実験中もたばこを吸うことを許しました。授業の時には、講義がいつの間にやら、恋愛論をたたかわせることになったりして、このクラスは面白かった。ぼくが、学校を替ってから、荷物を取りに福知山に行ったとき、全員学校をさぼって、大宴会を開いてくれたのは、この連中でした。ぼくも飲んだくれて、その日に京都に戻れず、服屋の住み込み店員をしている生徒の下宿に泊ったんです。ぼくはこのように三つの学校をかけ持ちしていたのですが、本拠は川口分校ということになっていました。担任も持っていました。二年生でした。生徒に頼まれるまま、午後の授業を止めて、下の川であゆ取りをしたこともありました。

この川口分校では、週三回の宿直が割り当てられていて、その時は、ぼくは下宿に帰りませんでした。用務員のおばさんが夕食やおべんとうを作ってくれました。旦那さんが魚の行商をやっているとかで、おかずはいつもおいしかった。

この用務員さんに、可愛いい女の子がいました。五歳位だったと思います。このみゆきちゃんは、どうしてか、ぼくにとてもなつきました。ぼくがおベんと喰べてると、自分も小さなおべんとを持って横にやってきてたべるんです。

夕闇があたりを包み始めると、ぼくは、たらいを校庭のど真ん中に運んで、そこで行水しました。小山の上の校庭は、さえぎるものもない満天の星空でした。

気がつくと、みゆきちゃんも小さなたらいを引っぱってきています。お母さんにお湯を運ばせて、彼女はさっさと裸になると、ぼくとたらいを並ベ、おんなじように星を見あげていたんです。

♣♣♣♣♣

初めて月給をもらって、あんまり多いのでびっくりしました。ほんとにどないして使おかな、と考え込んだ位でした。

とにかく、福知山で一番大きなレストランに出掛け、トンカツで生ビールを飲みました。京都に帰って、高島屋で、ずっと以前からほしかったジレットのひげ剃りを買い、オフクロのみやげにチョコレートの詰め合せを買っても、まだお金は全然減っていませんでした。

さて、変ないきさつで先生業を始めたぼくも、この頃には、この仕事がけっこう気に入ってきていました。かなり好き勝手をやりながら、こんなオモシロて、こんなに沢山お金もらえるんやから、結構な話や。そんな気がしていました。

止めるのはいつでも止められる。そう思っていました。後になって、本採用の正式教諭になってからも、こうした気分はなかなか抜けなかったようです。

やはり人間、初体験というか、初めが肝心で、そうしたものは、認識を規定してしまうようです。

ぼくは、若い頃、ロぐせのように「文句あったら止めたるわい」といい、同僚から、

「お前、それだけは言うな」と、何度も注意されたものです。

「お前、それだけは言うな」と、何度も注意されたものです。もしかして、ぼくが、どっちかというと、太い態度の教師であるとしたら、その理由は、こうした、是非にといわれて教師になった最初のいきさつに関係していると思うのです。

さて、一学期が終わり夏休みが近づく頃、ぼくは校長からの呼び出しを受けました。

「キミ、亀岡中学へ行きませんか」

その時、ぼくの頭に浮んだのは、フトン袋の事でした。また、あのフトン袋や本などを運ばんならん。それにここで充分楽しい。

「気が進みません」

とぼくが答えると、校長はケゲンな顔をして、

「でも、本採用ですよ。身分も確定するし、それに家から通える。いい話だと思いますよ」

といいましたが、ぼくは、

「断わって下さい」

と答えたのです。なんでも、亀岡中学の理科の女の先生が、自殺したのだそうです。補充がなくて困っているということでした。

しばらくしてまた連絡があり、もう一度考え直してほしい。非常勤の期間は、ボーナスに算定されないのだが、最初から本採用ということで計算しますから……。そういう話です。さすがに、フトン袋運ぶのがめんどう臭いとも言えず、

「いや、そういうことではないんです。とにかくイヤなんです」

しばらくして、また電話で、月給を一号俸上げますから、という話です。

もうイヤとも云えず、ぼくは亀岡中学にゆくことにした訳です。