- HOME Archives: August 2007

10.ルールはルール、モラルはモラル

♣

今から二〇年近くもまえ、ぼくが赴任した桂高校は、木造の校舎で、制服・制帽・二足制でした。ただ、帽子をかぶっている生徒は、ほとんどいなくて、教師の間では、これが問題になっていました。近づいた修学旅行だけくらいは、全員制帽をかぶらせようというようなことが、しきりに話題になっていました。

二足制というのは、上ばきのズック靴の着用が義務づけられている訳です。大きな下駄箱があって、各自が定められた所に、自分のズック靴を入れておく。このズック靴も規格が定められていて、白色で先が円く、上に幅広のゴムの帯のある、何とも不細工なものでした。教師の中には、ほんのわずか、こうした規格品とちがうものをはいている人もいたので、ぼくも、自分でモードばきを用意しました。

こうした規格品は、なにしろみんな同じですから、ちょっと見には、自分のものか人のものか分らない訳です。不注意で間違うこともある。また、だれか一人が不届きにも人のものをはくと、始業時のあわただしい中ですから、つい隣のものを失敬するということが起こる。すると盗まれた奴は、他の上ばきを盗み返す。こうして盗みの連鎖反応が起こるわけです。

これは明らかに盗みにはちがいないのですが、当人にしてみれば、自分のを誰かが拝借していったのだから、自分もまた、ちょっと借りただけだ、という訳で、あんまり罪の意識はありません。

これは明らかに盗みにはちがいないのですが、当人にしてみれば、自分のを誰かが拝借していったのだから、自分もまた、ちょっと借りただけだ、という訳で、あんまり罪の意識はありません。

学校側は、盗みはいけないと、しきりに訴えていましたが、こうしたことは一向に減らず、補導部では、毎朝、上ばきを盗まれたという生徒が殺到して、音をあげていました。

ぼくは、ひそかに、こんなもんいっそのこと全部共有制にしてしまったら、一挙に問題が解決するのではないか、と思ってはいました。

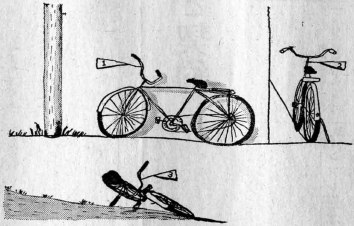

近ごろ、おんなじようなことが、学校に限らず地域社会で、自転車に関しておこっているようです。放置自転車が問題となる一方で、その自転車に乗って、「盗み」の罪に問われるということが起こる。外国では、何日間か放置された自転車は没収のうえ公開し、引き取り人のない場合、縞模様にべソキを塗り、「公共用」として誰でも乗れますという具合にやっているそうです。なかなか合理的だと思います。

さて、上ばき盗難はつづき、学校鴻決定的には打つ手なしの状況になっていたある日の朝のことです。

ぼくは、自分の担任のクラスで、一時間目の授業をやっていました。

どこか近ぐでパトカーのサイレンの音がしたと思っていると、数学のナカトン先生が息せき切って現われ、

「F君をパトカーが探しているので出してほしい」

と、ぼくに告げました。

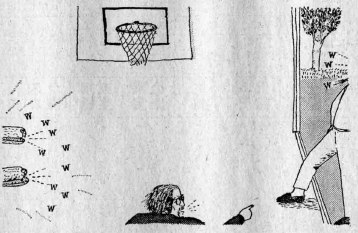

生徒の誰かが一一〇番して、「ぼくの上ばきを盗んだ犯人を見つけた」と通報し、それで、パトカーが駆けつけてきているというのです。

♣♣

たしかにそのFという生徒はこのクラスにいます。「ちょっと」と、その生徒を呼んで、行ってもらっても、別に何の差しっかえもない。そんな気がしました。

でも一方では、なんとなく、パトカーが堂々と学校に入ってきたということが、気に障りました。警察はあんまり好きじゃない。まあ、当時ぼくは、夏山では、富山県警の山岳救助隊の臨時コーチをしたりしていましたから、親しいポリさんは何人もいました。学生の頃には、山登りの帰りに金がなくなって、松本駅の派出所で、何回か金を借りたこともありました。けれど、これは、どっちも、個人的というか、人間としての接触という気がしていました。パトカーの警官に生徒を差し出すなんて、なんとも気分が悪かったんです。ぼくは直ぐ、断ってやろうと思いました。

考えてみれば、教室というのは、一つの閉鎖空間で、そこでの全ては、教師であるぼくに任されているはずです。そこで、ぼくは、「いま授業中ですから、生徒を出す訳にはゆかない。授業がすむまで待たしといて下さい」と返答したのです。

ぼくは知らん顔で授業を続けました。

授業が済んだ時には、パトカーはもう待ちくたびれて帰ってしまっていました。ただ、彼等としても、この件についての報告書を書かないと、桂高校の中で、「油を売っていた」ことになる。書類を作るのに必要なことは後で電話する、ということだったそうです。かかってきた電話で、F君の父親の勤務先などを聞いてきました。だから、ぼくは直ぐその勤務先に電話して、少し仰天しているらしい父親に、

授業が済んだ時には、パトカーはもう待ちくたびれて帰ってしまっていました。ただ、彼等としても、この件についての報告書を書かないと、桂高校の中で、「油を売っていた」ことになる。書類を作るのに必要なことは後で電話する、ということだったそうです。かかってきた電話で、F君の父親の勤務先などを聞いてきました。だから、ぼくは直ぐその勤務先に電話して、少し仰天しているらしい父親に、

「いや、大したことではありませんから……。警察から電話がかかったら適当に答えておいて下さい。詳しいことはお子さんから聞いて下さい」

とだけ、知らせておきました。

当の本人には、「オヤジさんにはちゃんと説明せえよ」といっただけです。こんなこと、幼稚園児じゃあるまいし、叱責するまでもなく、本人自身十分に分っていることだと思っていました。だいたい本人にもよく分っていることを、大袈裟に騒ぎすぎて、よけいに事態を悪化させることがよくあるのです。

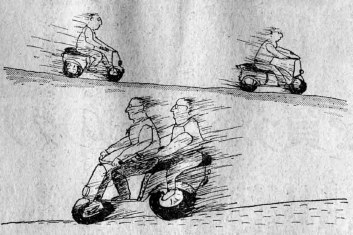

ずっと後になってからのことです。ある生徒が、自転車に二人乗りしていて警官にとっつかまり、悪いことに、その放置自転車が、盗難届の出ているものだった。直ぐの調べで、彼等が乗った地点が「届け」の場所と全然ちがう離れた場所だったので、二人の生徒は、説諭だけで帰されました。

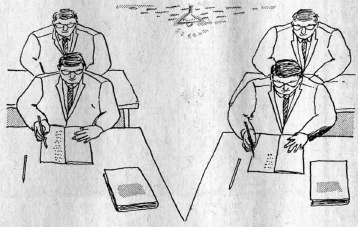

警察からこの報告を受けた担任は、校長と相談して、勝手に 「校長訓戒」の処分を決め、その当日の土旺日、月旺日に父兄同伴で来るように通告した。「勝手に」 というのは、当時、全ての生徒の処置は職員会議の議決承認を経ること、というルールがあったからです。

その生徒が、首をつったのは、土旺日の夕刻だったのだそうです。

♣♣♣

パトカーを呼んだ生徒が誰かは、すぐに分りました。O君は、四条中学出身で、その中学では一番けんかが強かったと豪語していることで有名だったので、ぼくもよく知っていました。そんなに腕っ節が強いのなら、自分で制裁を加えてもいいし、教師に告げてもいいはずなのに、そうしなかったのが、彼の面白いところだと思いました。

彼はきっと、そんな、生徒仲間を売るようなことはしたくなかったのでしょう。それと、何の手も打てない教師への面当てもあったはずです。だから、もしぼくが彼に、パトカーを呼んだことに関して難詰したら、あんたらは頼りにならんではないかと開き直ることは目に見えていました。ぼくは、わざと知らん顔をしていました。

この事件は、すぐ何人かの悪童どもの話題になったらしく、

「そらおもしろい、ワシも一一〇番したろ」 ということになったようなのです。

朝になると、ウワーンとサイレンが鳴ってパトカーが現われる。生徒どもは、「来たあ」「来よった」と喜んでいます。こんなことが度重なって、とうとう二足制は廃止することになった訳です。

もちろん、かなり長い間つづいてきた制度を止めるというのは、なかなか大変なことで、職員会議でほ賛否両論あいなかばして、結構もめたように記憶しています。

もちろん、かなり長い間つづいてきた制度を止めるというのは、なかなか大変なことで、職員会議でほ賛否両論あいなかばして、結構もめたように記憶しています。

こうした場合、賛成にしろ、反対にしろ、それはほとんど直感的に決まっていて、意見は、あとから、もっともらしい理由をくっつけるということが多いようです。廃止に反対する人は、内と外とは履物を替えるのは当り前で、それで問題が起ってややこしいから止めるといっていたのでは「しつけ」ができない。めんどうだから止めるというのは教育ではない、と主張していました。

ここに釆て一年にもならない新参者のぼくは、黙っていようかなと少し逡巡してから、こんな風なことを発言しました。

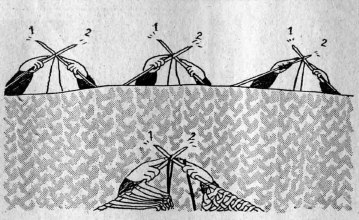

冬山では氷の上が歩けるようにアイゼンという鉄の爪をはく。山小屋の中から、それを着けて外に出ると、床が穴だらけになるので、外に出てからはくべきだと教えている。ところが、猛吹雪の中で、アイゼンをつけるというのは、なかなかつらいことで、中でつける奴もいる。この頃そういう登山者が増えてきて、「この頃の若い者はモラルを知らない」とか「しっけ」ができてないとか言われている。ところが、ヨーロッパ・アルプスでは、みんな山小屋の中でもアイゼンはつけっぱなしだそうだ。どうしてかというと、向うの小屋は、床がみんな、ジュラルミン張りにしてある。つまり、「アイゼンは外ではく」といぅのはモラルでもなんでもない。そういう約束ごと、ルールに過ぎなかった。

二足制という約束ごとは情況が変れば、いくら変えてもなんのさしつかえもないんではないでしょうか。

♣♣♣♣

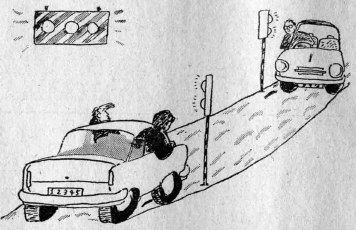

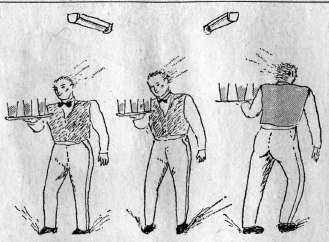

車で走っていると、道が工事中で、片側通行になっていて、臨時の信号機がついていることがあります。ずっと見通しのよく利く道で、対向車など全くみえないのに、みんな、じっとがまん強く、信号が変るのを待っています。夜中などで、急いでいる時など、ぼくはあんまり気にしないで、つっ走り、後の子供に「お父さん、赤やんか」と叱られる。

街中の歩道でも、急いでいる時には、充分見てから、車がきていないと分ると、堂々と渡ります。面白いことに、必ず後につづく奴がいるんです。

ぼくにしてみれば、赤信号は交通の流れをスムースにし、危険を減らす約束事に過ぎない。だから逆に青信号でも、車が来ていたらそれなりに気を付けます。ぼくの考えでは、もしポリさんに見つかったら、それ相応の処罰は覚悟のうえで、赤信号でも進むのは、ぼくのモラルに何ら反しない訳です。

……なんて書いてくると、「教師なのに」「先生ともあろうものが……」という声が、どっかから聞こえてくるような気がします。

まあちょっと聞いてください。これは決して弁解ではありません。

日本人ほど〈道徳〉と〈ルール〉を混同している国民はいない。ぼくはそう信じています。われわれは、二言目には道徳を口にしますが、かんじんなその意味は、まことにあいまいなのです。だから、道徳の支えともいうべき〈良心〉の意味もまた大変漠然としています。

日本人ほど〈道徳〉と〈ルール〉を混同している国民はいない。ぼくはそう信じています。われわれは、二言目には道徳を口にしますが、かんじんなその意味は、まことにあいまいなのです。だから、道徳の支えともいうべき〈良心〉の意味もまた大変漠然としています。

たとえば、憲法第一九条には〈思想及び良心の自由は、これを侵してはならない〉とあり、法学協会の「註解日本国憲法」によると、この〈良心〉とは、信念、世界観の意味に解すべきである、などとなっている。

ところが、回教圏やキリスト教圏や、その他の国でも、〈良心〉とは、間違いなく〈内なる神の声〉なのです。それは信仰の問題なのです。だから、〈道徳〉教育は、外国では教会の仕事のはずです。それを日本では学校が、なんと生身の教師が、受けもっている。神をも恐れぬ所業ではないか。日本に勝った連合軍は、そう思って、〈修身教育〉を追放させたのでしょう。その結果、ルール教育もなくなった訳で、公共のルールをわきまえぬ大人が、大量に生れました。

いま、学校は、〈道徳〉と〈ルール〉の教育をごちゃまぜに請け負ったことになって混乱しているかのようです。

ルールの番人であるはずの警官が、交通違反すると〈道徳的〉に責められるように、教師も、「教師ともあろうものが」と、余分に道徳的に非難される。そして、どっちも、すぐに道徳的に説教をしたがる。〈道徳・モラル〉とは、個人の心の問題で、教師や、警官や、国家がどうのこうのという問題ではないのです。ぼくたちはまず、ルールとモラルをはっきり区別せねばならないでしょう。教師はルールはルールとして教え、生徒に勝手なモラルを一方的に押しっけるべきではないと思うのです。

今から二〇年近くもまえ、ぼくが赴任した桂高校は、木造の校舎で、制服・制帽・二足制でした。ただ、帽子をかぶっている生徒は、ほとんどいなくて、教師の間では、これが問題になっていました。近づいた修学旅行だけくらいは、全員制帽をかぶらせようというようなことが、しきりに話題になっていました。

二足制というのは、上ばきのズック靴の着用が義務づけられている訳です。大きな下駄箱があって、各自が定められた所に、自分のズック靴を入れておく。このズック靴も規格が定められていて、白色で先が円く、上に幅広のゴムの帯のある、何とも不細工なものでした。教師の中には、ほんのわずか、こうした規格品とちがうものをはいている人もいたので、ぼくも、自分でモードばきを用意しました。

こうした規格品は、なにしろみんな同じですから、ちょっと見には、自分のものか人のものか分らない訳です。不注意で間違うこともある。また、だれか一人が不届きにも人のものをはくと、始業時のあわただしい中ですから、つい隣のものを失敬するということが起こる。すると盗まれた奴は、他の上ばきを盗み返す。こうして盗みの連鎖反応が起こるわけです。

これは明らかに盗みにはちがいないのですが、当人にしてみれば、自分のを誰かが拝借していったのだから、自分もまた、ちょっと借りただけだ、という訳で、あんまり罪の意識はありません。

これは明らかに盗みにはちがいないのですが、当人にしてみれば、自分のを誰かが拝借していったのだから、自分もまた、ちょっと借りただけだ、という訳で、あんまり罪の意識はありません。学校側は、盗みはいけないと、しきりに訴えていましたが、こうしたことは一向に減らず、補導部では、毎朝、上ばきを盗まれたという生徒が殺到して、音をあげていました。

ぼくは、ひそかに、こんなもんいっそのこと全部共有制にしてしまったら、一挙に問題が解決するのではないか、と思ってはいました。

近ごろ、おんなじようなことが、学校に限らず地域社会で、自転車に関しておこっているようです。放置自転車が問題となる一方で、その自転車に乗って、「盗み」の罪に問われるということが起こる。外国では、何日間か放置された自転車は没収のうえ公開し、引き取り人のない場合、縞模様にべソキを塗り、「公共用」として誰でも乗れますという具合にやっているそうです。なかなか合理的だと思います。

さて、上ばき盗難はつづき、学校鴻決定的には打つ手なしの状況になっていたある日の朝のことです。

ぼくは、自分の担任のクラスで、一時間目の授業をやっていました。

どこか近ぐでパトカーのサイレンの音がしたと思っていると、数学のナカトン先生が息せき切って現われ、

「F君をパトカーが探しているので出してほしい」

と、ぼくに告げました。

生徒の誰かが一一〇番して、「ぼくの上ばきを盗んだ犯人を見つけた」と通報し、それで、パトカーが駆けつけてきているというのです。

♣♣

たしかにそのFという生徒はこのクラスにいます。「ちょっと」と、その生徒を呼んで、行ってもらっても、別に何の差しっかえもない。そんな気がしました。

でも一方では、なんとなく、パトカーが堂々と学校に入ってきたということが、気に障りました。警察はあんまり好きじゃない。まあ、当時ぼくは、夏山では、富山県警の山岳救助隊の臨時コーチをしたりしていましたから、親しいポリさんは何人もいました。学生の頃には、山登りの帰りに金がなくなって、松本駅の派出所で、何回か金を借りたこともありました。けれど、これは、どっちも、個人的というか、人間としての接触という気がしていました。パトカーの警官に生徒を差し出すなんて、なんとも気分が悪かったんです。ぼくは直ぐ、断ってやろうと思いました。

考えてみれば、教室というのは、一つの閉鎖空間で、そこでの全ては、教師であるぼくに任されているはずです。そこで、ぼくは、「いま授業中ですから、生徒を出す訳にはゆかない。授業がすむまで待たしといて下さい」と返答したのです。

ぼくは知らん顔で授業を続けました。

授業が済んだ時には、パトカーはもう待ちくたびれて帰ってしまっていました。ただ、彼等としても、この件についての報告書を書かないと、桂高校の中で、「油を売っていた」ことになる。書類を作るのに必要なことは後で電話する、ということだったそうです。かかってきた電話で、F君の父親の勤務先などを聞いてきました。だから、ぼくは直ぐその勤務先に電話して、少し仰天しているらしい父親に、

授業が済んだ時には、パトカーはもう待ちくたびれて帰ってしまっていました。ただ、彼等としても、この件についての報告書を書かないと、桂高校の中で、「油を売っていた」ことになる。書類を作るのに必要なことは後で電話する、ということだったそうです。かかってきた電話で、F君の父親の勤務先などを聞いてきました。だから、ぼくは直ぐその勤務先に電話して、少し仰天しているらしい父親に、「いや、大したことではありませんから……。警察から電話がかかったら適当に答えておいて下さい。詳しいことはお子さんから聞いて下さい」

とだけ、知らせておきました。

当の本人には、「オヤジさんにはちゃんと説明せえよ」といっただけです。こんなこと、幼稚園児じゃあるまいし、叱責するまでもなく、本人自身十分に分っていることだと思っていました。だいたい本人にもよく分っていることを、大袈裟に騒ぎすぎて、よけいに事態を悪化させることがよくあるのです。

ずっと後になってからのことです。ある生徒が、自転車に二人乗りしていて警官にとっつかまり、悪いことに、その放置自転車が、盗難届の出ているものだった。直ぐの調べで、彼等が乗った地点が「届け」の場所と全然ちがう離れた場所だったので、二人の生徒は、説諭だけで帰されました。

警察からこの報告を受けた担任は、校長と相談して、勝手に 「校長訓戒」の処分を決め、その当日の土旺日、月旺日に父兄同伴で来るように通告した。「勝手に」 というのは、当時、全ての生徒の処置は職員会議の議決承認を経ること、というルールがあったからです。

その生徒が、首をつったのは、土旺日の夕刻だったのだそうです。

♣♣♣

パトカーを呼んだ生徒が誰かは、すぐに分りました。O君は、四条中学出身で、その中学では一番けんかが強かったと豪語していることで有名だったので、ぼくもよく知っていました。そんなに腕っ節が強いのなら、自分で制裁を加えてもいいし、教師に告げてもいいはずなのに、そうしなかったのが、彼の面白いところだと思いました。

彼はきっと、そんな、生徒仲間を売るようなことはしたくなかったのでしょう。それと、何の手も打てない教師への面当てもあったはずです。だから、もしぼくが彼に、パトカーを呼んだことに関して難詰したら、あんたらは頼りにならんではないかと開き直ることは目に見えていました。ぼくは、わざと知らん顔をしていました。

この事件は、すぐ何人かの悪童どもの話題になったらしく、

「そらおもしろい、ワシも一一〇番したろ」 ということになったようなのです。

朝になると、ウワーンとサイレンが鳴ってパトカーが現われる。生徒どもは、「来たあ」「来よった」と喜んでいます。こんなことが度重なって、とうとう二足制は廃止することになった訳です。

もちろん、かなり長い間つづいてきた制度を止めるというのは、なかなか大変なことで、職員会議でほ賛否両論あいなかばして、結構もめたように記憶しています。

もちろん、かなり長い間つづいてきた制度を止めるというのは、なかなか大変なことで、職員会議でほ賛否両論あいなかばして、結構もめたように記憶しています。こうした場合、賛成にしろ、反対にしろ、それはほとんど直感的に決まっていて、意見は、あとから、もっともらしい理由をくっつけるということが多いようです。廃止に反対する人は、内と外とは履物を替えるのは当り前で、それで問題が起ってややこしいから止めるといっていたのでは「しつけ」ができない。めんどうだから止めるというのは教育ではない、と主張していました。

ここに釆て一年にもならない新参者のぼくは、黙っていようかなと少し逡巡してから、こんな風なことを発言しました。

冬山では氷の上が歩けるようにアイゼンという鉄の爪をはく。山小屋の中から、それを着けて外に出ると、床が穴だらけになるので、外に出てからはくべきだと教えている。ところが、猛吹雪の中で、アイゼンをつけるというのは、なかなかつらいことで、中でつける奴もいる。この頃そういう登山者が増えてきて、「この頃の若い者はモラルを知らない」とか「しっけ」ができてないとか言われている。ところが、ヨーロッパ・アルプスでは、みんな山小屋の中でもアイゼンはつけっぱなしだそうだ。どうしてかというと、向うの小屋は、床がみんな、ジュラルミン張りにしてある。つまり、「アイゼンは外ではく」といぅのはモラルでもなんでもない。そういう約束ごと、ルールに過ぎなかった。

二足制という約束ごとは情況が変れば、いくら変えてもなんのさしつかえもないんではないでしょうか。

♣♣♣♣

車で走っていると、道が工事中で、片側通行になっていて、臨時の信号機がついていることがあります。ずっと見通しのよく利く道で、対向車など全くみえないのに、みんな、じっとがまん強く、信号が変るのを待っています。夜中などで、急いでいる時など、ぼくはあんまり気にしないで、つっ走り、後の子供に「お父さん、赤やんか」と叱られる。

街中の歩道でも、急いでいる時には、充分見てから、車がきていないと分ると、堂々と渡ります。面白いことに、必ず後につづく奴がいるんです。

ぼくにしてみれば、赤信号は交通の流れをスムースにし、危険を減らす約束事に過ぎない。だから逆に青信号でも、車が来ていたらそれなりに気を付けます。ぼくの考えでは、もしポリさんに見つかったら、それ相応の処罰は覚悟のうえで、赤信号でも進むのは、ぼくのモラルに何ら反しない訳です。

……なんて書いてくると、「教師なのに」「先生ともあろうものが……」という声が、どっかから聞こえてくるような気がします。

まあちょっと聞いてください。これは決して弁解ではありません。

日本人ほど〈道徳〉と〈ルール〉を混同している国民はいない。ぼくはそう信じています。われわれは、二言目には道徳を口にしますが、かんじんなその意味は、まことにあいまいなのです。だから、道徳の支えともいうべき〈良心〉の意味もまた大変漠然としています。

日本人ほど〈道徳〉と〈ルール〉を混同している国民はいない。ぼくはそう信じています。われわれは、二言目には道徳を口にしますが、かんじんなその意味は、まことにあいまいなのです。だから、道徳の支えともいうべき〈良心〉の意味もまた大変漠然としています。たとえば、憲法第一九条には〈思想及び良心の自由は、これを侵してはならない〉とあり、法学協会の「註解日本国憲法」によると、この〈良心〉とは、信念、世界観の意味に解すべきである、などとなっている。

ところが、回教圏やキリスト教圏や、その他の国でも、〈良心〉とは、間違いなく〈内なる神の声〉なのです。それは信仰の問題なのです。だから、〈道徳〉教育は、外国では教会の仕事のはずです。それを日本では学校が、なんと生身の教師が、受けもっている。神をも恐れぬ所業ではないか。日本に勝った連合軍は、そう思って、〈修身教育〉を追放させたのでしょう。その結果、ルール教育もなくなった訳で、公共のルールをわきまえぬ大人が、大量に生れました。

いま、学校は、〈道徳〉と〈ルール〉の教育をごちゃまぜに請け負ったことになって混乱しているかのようです。

ルールの番人であるはずの警官が、交通違反すると〈道徳的〉に責められるように、教師も、「教師ともあろうものが」と、余分に道徳的に非難される。そして、どっちも、すぐに道徳的に説教をしたがる。〈道徳・モラル〉とは、個人の心の問題で、教師や、警官や、国家がどうのこうのという問題ではないのです。ぼくたちはまず、ルールとモラルをはっきり区別せねばならないでしょう。教師はルールはルールとして教え、生徒に勝手なモラルを一方的に押しっけるべきではないと思うのです。

9.一人になって一人で泣けばいい

♣

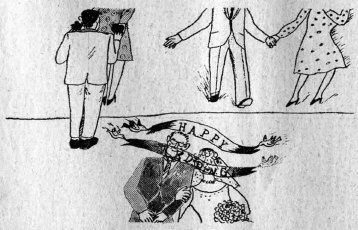

レオン・ブルムの『結婚論』に共鳴し、結婚なんてするとしても三〇代後半や。ぼくはそう思い込んでいたのですが、実は、少し前、なかば衝動的に、結婚を考えたことがあったのです。大学を卒業したばかりの頃、ぼくが中学の教師だった頃でした。

タカちゃんは、ぼくの担任の生徒でした。最初、ぼくが押しかけたのか、彼女が誘ったのか、どっちかあんまりはっきりしません。とにかく、彼女の家は学校の近くだったので、ぼくはよく遊びにゆきました。

彼女には、小学校の姪が二人いて、名前は忘れてしまいましたが、妹の方がケッサクでした。

「わたしナ、なんでも人につられてすぐやってしまうんや。こないだ、川へ行ったら、男の子がぎょうさん泳いだはってん。みんな橋の上に並んで、セーノーゆうて飛び込まはったん。気ィ付いたら、私も服着たまま飛び込んでたん」

彼女はそう話し、ぼくは大笑いしました。

家族の人たちも、いつも歓迎してくれたので、生来厚かましいところのあるぼくは、かなり足しげく通っていたんです。でも、そのうちに、こんな風に特定の生徒とだけ親しくしていて、いいもんなんかなあ、と気になりだしました。

ぼくは、児童劇の分野ではスゴイという評判のフクチ先生に相談してみました。彼は即座に、

ぼくは、児童劇の分野ではスゴイという評判のフクチ先生に相談してみました。彼は即座に、

「何いうとるんや。タカダ君、一人の生徒が好きになれなくて、どうしてみんなの生徒を愛せますか」

と断言し、ぼくは、なるほど、そんなもんかいなあ、と思いつつ、ホッと安心した訳です。

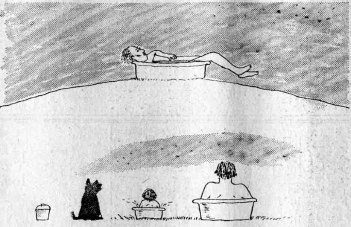

ぼくは、その頃、時々は、自動車で行くこともあり、そんな時には、タカちゃんの家の前に駐車しておくことにしていました。もし、お酒を飲んでも、彼女の家で醒まして帰ると、都合がよかったからです。

ある時、ぼくは、かなり夜更けに、相当に酔払って、そこに行きました。タカちゃんは、

「あー、お酒くさい。センセ、大分飲んだんやね。ちょっと眠っていったら」

と、いい、おふとんを敷いてくれました。ぼくは、バタン、グーと寝込み、ふと目覚めて、時計を見ると、もう明け方の四時でした。あわてて起きあがり、見ると、タカちゃんは、枕元で編物をしているのです。

「よおねたはったもん。起こすの可哀そうで」

といい、ぼくを送って戸口までついてきました。その時、なにか形容しがたいある感情がぼくをとらえ、ぼくは彼女の額にキスしました。

数日後、ぼくは、彼女に、真剣な気持で、いつまでも待ってるから、ぼくのお嫁さんになってほしいと頼んだのです。そしたら、

「わたしかて、考えてたん。でも、やっぱし、年がちがいすぎるしねえ」

そういわれて、ぼくは完全にめげてしまったのでした。

♣♣

まあ、ほとんど毎日ぐらい顔を合せる間柄でもある。やっぱり、読ましとく必要あるやろなあ。そう思って、ぼくは、女房に、彼女がぼくに出会う辺りからの原稿を読ませたのです。

「へええ、こんなことあったん。全然知らんかった」

女房は驚いてこういい、それから声を張りあげて、

「あかん、こんなん出したら絶対あかん。もし出したら、わたし死んでやるから」

と、叫びました。

全然知らん人が読んだら、私のことどんな遊び好きの女かと思うではないか。そういうのです。そういわれてみれば、当時彼女はまだ一九で、ほんとに子供子供していました。たしかに誤まり受けとられることがあるかも知れない。でも、そんなことまで、そんな正確に書けるもんでもない。ぼくは困ってしまいました。たしかに、正直いって、死なれたら困ります。そうかといって、話のいきがかり上、カットする訳にもゆかないんです。ぼくだって、なんにも露出狂じゃあるまいし、好きこのんで、こんな男のストリップみたいな原稿書いてる訳じゃない……‥などと考えていました。

そしたら、女房はも一度、最初から、続けて読み直してから、「まあ、いいわ。とにかく書いてみたら」と、いってくれました。ちょっとはホッとしたような気分になりました。

そしたら、女房はも一度、最初から、続けて読み直してから、「まあ、いいわ。とにかく書いてみたら」と、いってくれました。ちょっとはホッとしたような気分になりました。

さて、話をもとに戻しましょう。

コスゲ先生にすすめられても、全然、その気のなかったぼくは、ある偶然のキッカケで、どうした気の迷いか、彼女とつきあい、一年もしないうちに結婚することになったのです。

まあいってみれば、人間とは、そんなもんかも知れません。ちょっと大袈裟に云えば、不条理な存在であるのでしょう。

でも、その当時は、ぼくはえらく真剣で、いま結婚しなかったら、もう一生独身のままやろう。結婚なんて、こうしたクレージーな状況においてのみ、踏みきれるもんではないやろか、などと考えていました。今になって考えてみると、多分ぼくは、当時のぼくの女友達の誰にもなかった、彼女のある幼稚さと素直さに感じ入り、それにひかれたんではないかと思うのです。

彼女とつき合い始めても、ぼくは先生には云いませんでした。あれほど拒否した手前、云いにくかったのか。それとも、いやあんまりよく分らない。とにかく、彼に打明けたのは、大分たってからでした。ぼくは、彼女と二人で、予告なしに、彼の家を訪問したのです。全く意外なことに、彼は、不快の感情をかくしませんでした。

これは、後に分ったのですが、彼女は、ぼくのことを隠したままで、彼のスキー行などの誘いをみんな断っていたのです。彼は、これを、重大な裏切りと、後に語りました。

♣♣♣

結婚式が済んで一ケ月ほどした頃、先生は、披露宴で弾くつもりだった、という手紙と共に、ヴァイオリン曲の楽譜を送ってきました。楽譜は「ホーム・スイートホーム(主題と変奏)」でした。

--もし何の抵抗もなく、披露の宴に出席していたら、親しい友人の披露宴では、いつもそおしていたように、祝いの詞のかわりに、この曲を弾いていたでしょう。(中略)家に来た時にでもと思いましたが、年末まで多事多難、あえないと思います故、郵送します。元気で--

年が明けて、ある日の夕刻、ぼくは国際観光ホテルのロビーで、彼と落ち合いました。彼は以前からそこが好きだったからです。二人の問には、もう以前の様な親密感がないようにぼくは感じていました。そのことを素直に、ぼくが言葉にすると、彼は、「気にするな、時間だけが解決してくれる」といいました。

まだ仕事が残っているので、もいちど役所に引返すのだそうです。色々話したいことがあるけれど、時間がない。会議の合間などに書いたメモがあるから、そのうちに送るよ。

小一時間ほどで、ぼく達は、別れました。彼は疲れている風で、別れぎわに云った言葉を、ぼくは印象的に憶えています。

小一時間ほどで、ぼく達は、別れました。彼は疲れている風で、別れぎわに云った言葉を、ぼくは印象的に憶えています。

「この頃、チョークを握って講義してたり、生徒とテニスをやってる夢をよく見るんだよ」

そのメモが着いたのは、多分、三月の末頃だったと思います。適当に抜き書きすると、

--今課内では、来年度の京都府下全部の小中高の教員定数が最低ギリギリのところどれだけあれば行けそうかを決める(財務と折衝する最後の数)一番大事なと思われる会議をしています。時刻は午后八時三〇分をまわったところです。小・中学校の生徒数が減るので、その余った先生を高校へ配転する。しかし小中としては、無理にそんなことをしないで、この際、少しでも多く抱えて良い教育をしたい。かりに高校へあげても、そのかわりに新しい卒業生をほしいと云うのです。でも、それは時間の問題で、府の財政の考え方では金のことしか考えていないので、なる様にしかならんと思います。池田首相は人づくりなんてえらそうに云っていますが、実際には何の手も打ってくれません。無理をしなくても、一(学)級五〇人を四〇人にすればそれですむことなんです。それはしかし徐々にしか良くならない。僕が六〇歳になって現役を去る頃、そんな様になれば良い。まあ方向は分っている(後略)一・二四--

このメモは、手帳の切れっぱしの黄色い紙に、小さな、きれいな字で、びっしりとつめて書いてあります。ぼくは、いま、この原稿を書くために、一五・六年ぶりに、引出しの奥から取り出して読んでみて、驚きを新たにしています。かなりの書き魔だったかも知れないけれど、これほど克明に自分の感想を書きのこす必要がどうしてあったのか。

♣♣♣♣

--比エイ山の雪はすっかり消えて、この部屋のまどからも、賀茂のせせらぎが春をかなではじめているのがわかる様になりました。でも北東の方、遠く比良連峰、蓬莱山はまだ真っ白です--

という書きだしで始まる分は、三月一八日付ですから、手紙を出す直前に書いたものです。この頃、彼は、人事という仕事の性質上、秘密の場所に移っていました。連日、夜遅くまで、電話の応対と高校長の訪問の応待に明けくれ、一度ゆっくり休みたいと書いてあります。

そして、こうも書いている。

--今やっている仕事が教育なのか、と時々思います。でも教育は立派な教員によって支えられているんだと思って、その教員を適所にいかに確保するかが僕の腕にかかっていると考えようとしています。それが、仕事をする唯一の力になっているのです--

それにしても、なぜ、こうしたメモを、ぼくに送ったのか。なんだか、分るようで分らない。いろいろ憶測は可能なんですが、もういない彼に確かめてみる訳にもゆきません。

さて、四月の始め頃だったと思います。ぼくは女房と彼女の実家にゆき、すきやきを喰べていました。

水が飲みたくなったので、流しに立ち、コップに水を入れると、パチンと音がして、そのコップが割れました。それで、もう一つのコップを取ると、また割れたのです。何か不吉な予感がして、合宿中の大学山岳部の連中のことが気にかかったのを憶えています。

その翌日、一通の絵はがきが着きました。それは先生からのもので、「久しぶりのシガの山は素敵で、しみじみと眺め入りました。ようやく自分が取り戻せたようです」とありました。先生は久しぶりのスキーを楽しんでいるだろうとぼくは思いました。

その翌日、一通の絵はがきが着きました。それは先生からのもので、「久しぶりのシガの山は素敵で、しみじみと眺め入りました。ようやく自分が取り戻せたようです」とありました。先生は久しぶりのスキーを楽しんでいるだろうとぼくは思いました。

遭難の報が入ったのは、その翌日のことです。あとで考えると、彼が死んだのは、だいたい、あのコップの割れた頃だったのです。

彼は、山田峠でルートを誤り、別の沢へと誘い込まれたのです。あとで、生残りの同行者から、当時の状況をくわしく聞いて、ぼくには、彼がどのように迷い込み、どのように死に至ったかが、かなりはっきり分りました。山登りの経験があり、山で迷ったことがある人ならともかく、山の素人では、まずどうしようもない死への経路の様に思えました。

遭難の第一報で、ぼくは家族や友人の人達と、現場へ急行するべく長野に向かいました。でも、その時は、もう彼の生命は絶え、ぼくが見たのは、棺の中にまるで眠っているみたいな先生だったのです。

チラと見ただけで、ぼくは急いでその場を離れました。ここでは泣くまい。人に涙を見せてはならぬ。なぜだか、そう思ったからです。一人になってから一人で泣けばいい。

京都に帰り、北山へ出掛け、誰もいない山道を一人歩きました。ぼくを一番理解してくれた人はもういない。そんな思いが万力のようにぼくの心をしめつけ、鳴咽をこらえて、ぼくは山道であえぎました。

レオン・ブルムの『結婚論』に共鳴し、結婚なんてするとしても三〇代後半や。ぼくはそう思い込んでいたのですが、実は、少し前、なかば衝動的に、結婚を考えたことがあったのです。大学を卒業したばかりの頃、ぼくが中学の教師だった頃でした。

タカちゃんは、ぼくの担任の生徒でした。最初、ぼくが押しかけたのか、彼女が誘ったのか、どっちかあんまりはっきりしません。とにかく、彼女の家は学校の近くだったので、ぼくはよく遊びにゆきました。

彼女には、小学校の姪が二人いて、名前は忘れてしまいましたが、妹の方がケッサクでした。

「わたしナ、なんでも人につられてすぐやってしまうんや。こないだ、川へ行ったら、男の子がぎょうさん泳いだはってん。みんな橋の上に並んで、セーノーゆうて飛び込まはったん。気ィ付いたら、私も服着たまま飛び込んでたん」

彼女はそう話し、ぼくは大笑いしました。

家族の人たちも、いつも歓迎してくれたので、生来厚かましいところのあるぼくは、かなり足しげく通っていたんです。でも、そのうちに、こんな風に特定の生徒とだけ親しくしていて、いいもんなんかなあ、と気になりだしました。

ぼくは、児童劇の分野ではスゴイという評判のフクチ先生に相談してみました。彼は即座に、

ぼくは、児童劇の分野ではスゴイという評判のフクチ先生に相談してみました。彼は即座に、「何いうとるんや。タカダ君、一人の生徒が好きになれなくて、どうしてみんなの生徒を愛せますか」

と断言し、ぼくは、なるほど、そんなもんかいなあ、と思いつつ、ホッと安心した訳です。

ぼくは、その頃、時々は、自動車で行くこともあり、そんな時には、タカちゃんの家の前に駐車しておくことにしていました。もし、お酒を飲んでも、彼女の家で醒まして帰ると、都合がよかったからです。

ある時、ぼくは、かなり夜更けに、相当に酔払って、そこに行きました。タカちゃんは、

「あー、お酒くさい。センセ、大分飲んだんやね。ちょっと眠っていったら」

と、いい、おふとんを敷いてくれました。ぼくは、バタン、グーと寝込み、ふと目覚めて、時計を見ると、もう明け方の四時でした。あわてて起きあがり、見ると、タカちゃんは、枕元で編物をしているのです。

「よおねたはったもん。起こすの可哀そうで」

といい、ぼくを送って戸口までついてきました。その時、なにか形容しがたいある感情がぼくをとらえ、ぼくは彼女の額にキスしました。

数日後、ぼくは、彼女に、真剣な気持で、いつまでも待ってるから、ぼくのお嫁さんになってほしいと頼んだのです。そしたら、

「わたしかて、考えてたん。でも、やっぱし、年がちがいすぎるしねえ」

そういわれて、ぼくは完全にめげてしまったのでした。

♣♣

まあ、ほとんど毎日ぐらい顔を合せる間柄でもある。やっぱり、読ましとく必要あるやろなあ。そう思って、ぼくは、女房に、彼女がぼくに出会う辺りからの原稿を読ませたのです。

「へええ、こんなことあったん。全然知らんかった」

女房は驚いてこういい、それから声を張りあげて、

「あかん、こんなん出したら絶対あかん。もし出したら、わたし死んでやるから」

と、叫びました。

全然知らん人が読んだら、私のことどんな遊び好きの女かと思うではないか。そういうのです。そういわれてみれば、当時彼女はまだ一九で、ほんとに子供子供していました。たしかに誤まり受けとられることがあるかも知れない。でも、そんなことまで、そんな正確に書けるもんでもない。ぼくは困ってしまいました。たしかに、正直いって、死なれたら困ります。そうかといって、話のいきがかり上、カットする訳にもゆかないんです。ぼくだって、なんにも露出狂じゃあるまいし、好きこのんで、こんな男のストリップみたいな原稿書いてる訳じゃない……‥などと考えていました。

そしたら、女房はも一度、最初から、続けて読み直してから、「まあ、いいわ。とにかく書いてみたら」と、いってくれました。ちょっとはホッとしたような気分になりました。

そしたら、女房はも一度、最初から、続けて読み直してから、「まあ、いいわ。とにかく書いてみたら」と、いってくれました。ちょっとはホッとしたような気分になりました。さて、話をもとに戻しましょう。

コスゲ先生にすすめられても、全然、その気のなかったぼくは、ある偶然のキッカケで、どうした気の迷いか、彼女とつきあい、一年もしないうちに結婚することになったのです。

まあいってみれば、人間とは、そんなもんかも知れません。ちょっと大袈裟に云えば、不条理な存在であるのでしょう。

でも、その当時は、ぼくはえらく真剣で、いま結婚しなかったら、もう一生独身のままやろう。結婚なんて、こうしたクレージーな状況においてのみ、踏みきれるもんではないやろか、などと考えていました。今になって考えてみると、多分ぼくは、当時のぼくの女友達の誰にもなかった、彼女のある幼稚さと素直さに感じ入り、それにひかれたんではないかと思うのです。

彼女とつき合い始めても、ぼくは先生には云いませんでした。あれほど拒否した手前、云いにくかったのか。それとも、いやあんまりよく分らない。とにかく、彼に打明けたのは、大分たってからでした。ぼくは、彼女と二人で、予告なしに、彼の家を訪問したのです。全く意外なことに、彼は、不快の感情をかくしませんでした。

これは、後に分ったのですが、彼女は、ぼくのことを隠したままで、彼のスキー行などの誘いをみんな断っていたのです。彼は、これを、重大な裏切りと、後に語りました。

♣♣♣

結婚式が済んで一ケ月ほどした頃、先生は、披露宴で弾くつもりだった、という手紙と共に、ヴァイオリン曲の楽譜を送ってきました。楽譜は「ホーム・スイートホーム(主題と変奏)」でした。

--もし何の抵抗もなく、披露の宴に出席していたら、親しい友人の披露宴では、いつもそおしていたように、祝いの詞のかわりに、この曲を弾いていたでしょう。(中略)家に来た時にでもと思いましたが、年末まで多事多難、あえないと思います故、郵送します。元気で--

年が明けて、ある日の夕刻、ぼくは国際観光ホテルのロビーで、彼と落ち合いました。彼は以前からそこが好きだったからです。二人の問には、もう以前の様な親密感がないようにぼくは感じていました。そのことを素直に、ぼくが言葉にすると、彼は、「気にするな、時間だけが解決してくれる」といいました。

まだ仕事が残っているので、もいちど役所に引返すのだそうです。色々話したいことがあるけれど、時間がない。会議の合間などに書いたメモがあるから、そのうちに送るよ。

小一時間ほどで、ぼく達は、別れました。彼は疲れている風で、別れぎわに云った言葉を、ぼくは印象的に憶えています。

小一時間ほどで、ぼく達は、別れました。彼は疲れている風で、別れぎわに云った言葉を、ぼくは印象的に憶えています。「この頃、チョークを握って講義してたり、生徒とテニスをやってる夢をよく見るんだよ」

そのメモが着いたのは、多分、三月の末頃だったと思います。適当に抜き書きすると、

--今課内では、来年度の京都府下全部の小中高の教員定数が最低ギリギリのところどれだけあれば行けそうかを決める(財務と折衝する最後の数)一番大事なと思われる会議をしています。時刻は午后八時三〇分をまわったところです。小・中学校の生徒数が減るので、その余った先生を高校へ配転する。しかし小中としては、無理にそんなことをしないで、この際、少しでも多く抱えて良い教育をしたい。かりに高校へあげても、そのかわりに新しい卒業生をほしいと云うのです。でも、それは時間の問題で、府の財政の考え方では金のことしか考えていないので、なる様にしかならんと思います。池田首相は人づくりなんてえらそうに云っていますが、実際には何の手も打ってくれません。無理をしなくても、一(学)級五〇人を四〇人にすればそれですむことなんです。それはしかし徐々にしか良くならない。僕が六〇歳になって現役を去る頃、そんな様になれば良い。まあ方向は分っている(後略)一・二四--

このメモは、手帳の切れっぱしの黄色い紙に、小さな、きれいな字で、びっしりとつめて書いてあります。ぼくは、いま、この原稿を書くために、一五・六年ぶりに、引出しの奥から取り出して読んでみて、驚きを新たにしています。かなりの書き魔だったかも知れないけれど、これほど克明に自分の感想を書きのこす必要がどうしてあったのか。

♣♣♣♣

--比エイ山の雪はすっかり消えて、この部屋のまどからも、賀茂のせせらぎが春をかなではじめているのがわかる様になりました。でも北東の方、遠く比良連峰、蓬莱山はまだ真っ白です--

という書きだしで始まる分は、三月一八日付ですから、手紙を出す直前に書いたものです。この頃、彼は、人事という仕事の性質上、秘密の場所に移っていました。連日、夜遅くまで、電話の応対と高校長の訪問の応待に明けくれ、一度ゆっくり休みたいと書いてあります。

そして、こうも書いている。

--今やっている仕事が教育なのか、と時々思います。でも教育は立派な教員によって支えられているんだと思って、その教員を適所にいかに確保するかが僕の腕にかかっていると考えようとしています。それが、仕事をする唯一の力になっているのです--

それにしても、なぜ、こうしたメモを、ぼくに送ったのか。なんだか、分るようで分らない。いろいろ憶測は可能なんですが、もういない彼に確かめてみる訳にもゆきません。

さて、四月の始め頃だったと思います。ぼくは女房と彼女の実家にゆき、すきやきを喰べていました。

水が飲みたくなったので、流しに立ち、コップに水を入れると、パチンと音がして、そのコップが割れました。それで、もう一つのコップを取ると、また割れたのです。何か不吉な予感がして、合宿中の大学山岳部の連中のことが気にかかったのを憶えています。

その翌日、一通の絵はがきが着きました。それは先生からのもので、「久しぶりのシガの山は素敵で、しみじみと眺め入りました。ようやく自分が取り戻せたようです」とありました。先生は久しぶりのスキーを楽しんでいるだろうとぼくは思いました。

その翌日、一通の絵はがきが着きました。それは先生からのもので、「久しぶりのシガの山は素敵で、しみじみと眺め入りました。ようやく自分が取り戻せたようです」とありました。先生は久しぶりのスキーを楽しんでいるだろうとぼくは思いました。遭難の報が入ったのは、その翌日のことです。あとで考えると、彼が死んだのは、だいたい、あのコップの割れた頃だったのです。

彼は、山田峠でルートを誤り、別の沢へと誘い込まれたのです。あとで、生残りの同行者から、当時の状況をくわしく聞いて、ぼくには、彼がどのように迷い込み、どのように死に至ったかが、かなりはっきり分りました。山登りの経験があり、山で迷ったことがある人ならともかく、山の素人では、まずどうしようもない死への経路の様に思えました。

遭難の第一報で、ぼくは家族や友人の人達と、現場へ急行するべく長野に向かいました。でも、その時は、もう彼の生命は絶え、ぼくが見たのは、棺の中にまるで眠っているみたいな先生だったのです。

チラと見ただけで、ぼくは急いでその場を離れました。ここでは泣くまい。人に涙を見せてはならぬ。なぜだか、そう思ったからです。一人になってから一人で泣けばいい。

京都に帰り、北山へ出掛け、誰もいない山道を一人歩きました。ぼくを一番理解してくれた人はもういない。そんな思いが万力のようにぼくの心をしめつけ、鳴咽をこらえて、ぼくは山道であえぎました。

8.ぼくはほんとに分身なのかなあ

♣

夏山のシーズンが近づいた頃、大学山岳部の監督をやっていたぼくは、準備会に出席してくれるように頼まれました。

ちょうどその頃は、一学期末のテストが終った時でした。ぼくは、パッグに答案をぎっしり詰め込んで、山岳部のルームに出掛けました。

「お前ら、スマンけどなあ、準備会の前にちょっと仕事頼まれてくれ」

なにしろ人海戦術というのはすごいもので、ぼく一人でやったら、何日かかるか分らないという答案の採点は、アッという間に済んでしまいました。

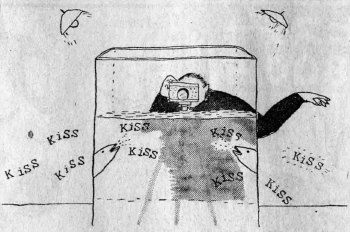

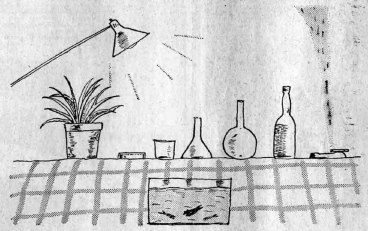

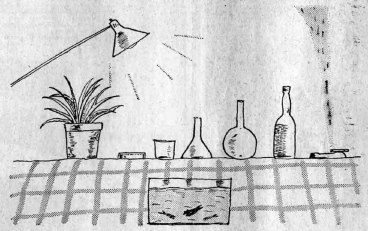

準備会がすんで、ぼくはついでに、コスゲ先生の家を訪問したんです。彼は、三脚にセットしたカメラとストロボの傍につっ立って、水槽の魚を睨んでいました。

「これ、キッシング・フィッシュゆうてな。キッスしよるんや。その瞬間とったろ思うてこないだからやっとるんやけど、狙うてると何にもやりよらん」

ぼくが、大学山岳部の連中に、採点をやらしたので、成績が、〆切より大分早く出せそうだと話すと、彼は真剣な顔つきになって、

「あんなあ、成績は絶対はよ出したらあかんぞ。はよ出しよる奴は、多分ええかげんに評価しとるんや。評価はほんまに慎重にやらなあかんもんや。喜こんではよ出しよる奴いっぱいいよるけど……。ワシはギリギリまで出さへん」

「あんなあ、成績は絶対はよ出したらあかんぞ。はよ出しよる奴は、多分ええかげんに評価しとるんや。評価はほんまに慎重にやらなあかんもんや。喜こんではよ出しよる奴いっぱいいよるけど……。ワシはギリギリまで出さへん」

きっと彼は、ぼくのやり方を批判したのだろうという気もしました。ただぼくは、この教えのうわっ面だけを忠実に守りすぎたせいか、ギリギリか、あるいは少し遅れることが多いようです。

さて、いつもの調子で、話し込んでいるうちに夜が更けました。奥さんはいつもの様に、ぼく達の話をききながら、コクリと居眠りをし、ぼくが、「そろそろ……」と例によって腰を浮かし、コスゲ先生は、またいつも通り、「かまへん、かまへん、気にするな」と止めました。

それから、彼は急に「実は…」と声を改め、「これは、人事のことやから、土壇場の土壇場まで分らん話やけど、ワシ、府教委に出る話があってなあ」と打ち明けました。人事を司る課に行くそうです。後釜に、ぼくを推薦しておいたという話でした。

やがて、中学の校長から、ぼくの意向の打診がありました。「こっちも後の替りがないから困るんじゃ」と校長はいいました。でも、意外とスンナリ、ぼくは、桂高校に九月一日付で転勤することになったのです。

夏山から帰って、明日、新しい学校にゆくという日、呼ばれてコスゲ先生の家にゆくと、彼は上気嫌で、

「君の学校、大分出ししぶったみたいや。ワシ、タカダいう奴が来んのやったら、出ん。そういうたってん」

それから、彼はやおら、自分の高校の職員名簿を取り出すと、それを開いてぼくに示し、

「こいつマル、これはペケ」

と、教師に順番に○×をつけ始めたんです。いや、ぴっくりしました。

♣♣

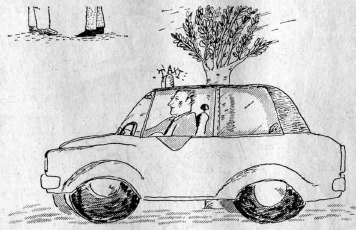

今から十七・八年も前、ぼくは当時としては、まだ珍しかった四輪自動車に乗っていました。ブルーバードが発売されて、最初のモデルチェンジの頃だったと思いす。オフクロが乗りだしたので、ぼくも免許をとったんです。交代に使うことになっていました。

コスゲ先生に、桂で車に乗っている先生がいるかどうか聞いてみると、年配の生物の先生が、ルノーのポソコツに乗ってるだけ、という話です。ピカピカの新車みたいな車で初日から登校するのは、何となく気が引けました。

「ハデやし、乗ってゆくの止めます」

とぼくが云うと、彼は、

「かまへん、かまへん、乗っていけ、乗ってけ」

と、強く勧め、ぼくがなお逡巡していると、「みんなびっくりしよるで」と、一人大はしゃぎで、地図を書いて、車を止める場所まで指示したのでした。

桂高校へ行っても、そこはぼくにとって、教育実習をした学校で、新しい学校へ来たという気が、全くといっていいほどしなかった。化学の、いまは同僚となった先生も、みんな顔見知りで、「やあ、よう来たな」と声をかけ、なんだか、また教育実習が始まったみたいな感じで、ぼくの学生気分は、なかなか抜けなかったようです。 ただ、コスゲ先生が、ペケをつけた人達の何人かは、「あいつの子分や……」という感じを、はっきり顔に出していたように思います。

ただ、コスゲ先生が、ペケをつけた人達の何人かは、「あいつの子分や……」という感じを、はっきり顔に出していたように思います。

桂に替って、まだ一ケ月にもならない時、ぼくは、校長に呼ばれました。そのチョボひげの校長は、君は、数学のテストの監督をしていた時に、女生徒に、解答を教えたそうだね、と決めつけました。

「いや、誰から聞いたかは、いえない。その先生は、職員会議で問題にするといきまいているので、私が止めたんだ」

「そうですか、結構ですから問題にして下さい」

と、ぼくは、怒りを押えていいました。

ぼくは、その時、分っていたのです。ことの真相は、監督の時、クラスの大多数が、題意をとり違えているのに気付いたので、みんなにそういっただけのことなんです。それを、一人の女生徒だけに教えた、という風に話を捏造した奴がいる。ぼくは頭にきていました。

校長は、「火のない所に煙は立たんからねえ」などというものですから、ますますカッカしてきました。

ぼくは、直ぐ、こういうことを校長に、告げ口した奴がいる。そいつが、分ったら、半殺しにしたる。教師なんか止めるから‥…。そういって廻り、様子を見ていました。すぐに、告げ口した奴が誰か、何となく分ったんです。でも報復する気も起こりませんでした。

こうしたことは、その後何年もの間、何度も起こり、ぼくは結構いじめられたようです。

でも、そのせいで、ぼくはだんだん強くなった。いじめ教師に感謝せんならんと思ってる訳です。

♣♣♣

その年の暮れ、ぼくは呼ばれて、コスゲ先生の家にゆきました。一人の女の子がきていて、なんでも、その女の子の誕生パーティなのだそっです。紹介されて、なんだか、寒そな顔した、少しりんかくのぼやけた感じの女の子やなあ、という感じでした。あんまり、これという印象は受けなかったように思います。でも、先生は、週刊誌のグラビアをぼくに示し、「どうや、似てるやろ」と、一人悦に入っていました。そのグラビアには、倍賞千恵子が丹前かなんか着て写っていて、ぼくとしては、そういわれてみれば、そんな気もするような感じで、「そうですなあ」と、あんまり乗らぬ返事を返していたようでした。

きっと彼のお気に入りの生徒だったんだろう。そう思っただけです。まさか一年ほど後に結婚することになるなんて、夢にも、考えもしなかった。

冬に、大学の時の友人と志賀高原にゆく。彼女も来るから君も来い。そういってコスゲ先生は、いつもの、断定的でかなり命令的口調で、ぼくを誘いました。でも、ぼくには、もう、冬山の計画ができあがっていたし、あんまり気乗りもしていませんでした。「冬山合宿が、はやく済んだら行けるかも分りませんけど……」

冬に、大学の時の友人と志賀高原にゆく。彼女も来るから君も来い。そういってコスゲ先生は、いつもの、断定的でかなり命令的口調で、ぼくを誘いました。でも、ぼくには、もう、冬山の計画ができあがっていたし、あんまり気乗りもしていませんでした。「冬山合宿が、はやく済んだら行けるかも分りませんけど……」

そう答えておきましたけれど、ぼくには全然行く気がなかったみたいです。

その後、何度も、こうした調子で誘われたけれど、ぼくはいつも、どっちともつかぬ返事をして、そして行かなかった。そしたら、いつも彼は、後でぼくにどうしてこなかったのかとなじり、どんなに楽しかったかを話しました。ぼくは、適当に相槌をうちながら聞いているのが常でした。

そしたら、ある時、彼は冗談ともつかぬ調子で、「どうや、彼女と結婚せんか」といったのです。ぼくも冗談めかして、「取ったら気の毒ですし……」と答えました。

正直なところ、ぼくには、相手が誰にせよ、結婚する気などまるでなかったのです。ただ、女友達は、かなり沢山いて、デートの誘いに全部応じていたら、一週間では足らん、というくらいだった。彼女達は、ぼくのことを、大分変っていて、もしかしたら、独身主義者だと思っていたのかも知れません。だから、ぽくが、結婚することになって、順番にデートして、申し訳なさそうに、そう告げた時、みんなは、ほんとに申し合せでもしたかのように、一様に、

「タカダさんも結局は、普通の人だったんですね」

といいました。

ぼくは、いじけ切って、憮然として、

「そういうことやろなあ」

と、答えていたのです。

♣♣♣♣

その頃、ぼくは、レオン・ブルムの『結婚論』(一九〇七)に共鳴していたようです。

ブルムは、当時フランスの社会問題であった離婚を考察して、この本を書いたらしい。後に彼はフランスの首相となったのですが、彼の失脚の原因がこの『結婚論』であるとする説があるくらい、当時としては先進的だった。

彼の云う所によれば、男も女も、若くてカッカしている間-これを彼は「疾風怒涛期」と呼んでいたと思うんですが-は、結婚すべきではない。自由に恋愛すべし。そのうちに、疲れてきて、魂の安息というか、心の安らぎを求めるようになる。そうなった時、そうした要求を満たし合えるような相手と結婚すればよい。と、まあ、そんな骨子のものだったように思います。

考えてみれば、ブルムの頃とは、世の中も随分と変り、先進的には「イン・セックス」と「アウト・セックス」という、結婚という社会的枠組みと古典的モラルを超えた一種のフリー・セックスの主張が現われる今日でも、離婚が社会問題であることには変りがないようです。

やっぱり、カッカして目がくらんだ状態で結婚し、醒めてきてから、「性格の不一致」などといいだす例が多いらしい。レオン・ブルムの主張は、なお新しいというぺきでしょう。

さて、話をもとに戻しましょう。

さて、話をもとに戻しましょう。

最初は、ほとんど冗談半分みたいな話だったのですが、そのうちに、彼の、結婚のすすめは、だんだんと真剣になってきました。ぼくは不思議だった。どうして、そんなに懸命に一人の女性をすすめるのか分りませんでした。

教育実習での最初の出合いの時から、ぼくは彼に、一種独得の魅力みたいなものを感じていたのは事実です。東京教育大をでた彼は、こと化学の専門分野に関しても、ぼくの様に極めて職人的に化学を専攻した男とちがっているように思いました。かなりすっきりとずっと先まで見通した卓見を述べることがあって、もう教師をつづける気になっていたぼくを感心させました。まあ、数少ない尊敬するに足る先生だと思っていたのです。

でも、こと結婚なんていうことに関しては話はまるきり別のはずです。それは完全にぼくの判断で、人にとやかくいわれる筋合いのもんではない。

大分以前から、彼はよく、ぼくのことを「分身」などと呼び、バーで飲んでいる時など「これがぼくの分身です」と紹介したりしていました。このこと自体はいやでもなかった。

でも、ある女性が好きであっても、勝手に「分身」をこしらえて、ひっつけられてはたまったもんではない。ぼくは不快になっていました。

ある日、バーで飲んでの帰り途、彼を送って下鴨神社のあたりまできたとき、突然、車を止めるように命じました。そして、重苦しい沈黙のあとに、

「彼女は君以外の男に渡したくない」

といいました。ぼくはあるおぞましさを感じ、「もうその話は聞きたくない」と答えたのです。

夏山のシーズンが近づいた頃、大学山岳部の監督をやっていたぼくは、準備会に出席してくれるように頼まれました。

ちょうどその頃は、一学期末のテストが終った時でした。ぼくは、パッグに答案をぎっしり詰め込んで、山岳部のルームに出掛けました。

「お前ら、スマンけどなあ、準備会の前にちょっと仕事頼まれてくれ」

なにしろ人海戦術というのはすごいもので、ぼく一人でやったら、何日かかるか分らないという答案の採点は、アッという間に済んでしまいました。

準備会がすんで、ぼくはついでに、コスゲ先生の家を訪問したんです。彼は、三脚にセットしたカメラとストロボの傍につっ立って、水槽の魚を睨んでいました。

「これ、キッシング・フィッシュゆうてな。キッスしよるんや。その瞬間とったろ思うてこないだからやっとるんやけど、狙うてると何にもやりよらん」

ぼくが、大学山岳部の連中に、採点をやらしたので、成績が、〆切より大分早く出せそうだと話すと、彼は真剣な顔つきになって、

「あんなあ、成績は絶対はよ出したらあかんぞ。はよ出しよる奴は、多分ええかげんに評価しとるんや。評価はほんまに慎重にやらなあかんもんや。喜こんではよ出しよる奴いっぱいいよるけど……。ワシはギリギリまで出さへん」

「あんなあ、成績は絶対はよ出したらあかんぞ。はよ出しよる奴は、多分ええかげんに評価しとるんや。評価はほんまに慎重にやらなあかんもんや。喜こんではよ出しよる奴いっぱいいよるけど……。ワシはギリギリまで出さへん」きっと彼は、ぼくのやり方を批判したのだろうという気もしました。ただぼくは、この教えのうわっ面だけを忠実に守りすぎたせいか、ギリギリか、あるいは少し遅れることが多いようです。

さて、いつもの調子で、話し込んでいるうちに夜が更けました。奥さんはいつもの様に、ぼく達の話をききながら、コクリと居眠りをし、ぼくが、「そろそろ……」と例によって腰を浮かし、コスゲ先生は、またいつも通り、「かまへん、かまへん、気にするな」と止めました。

それから、彼は急に「実は…」と声を改め、「これは、人事のことやから、土壇場の土壇場まで分らん話やけど、ワシ、府教委に出る話があってなあ」と打ち明けました。人事を司る課に行くそうです。後釜に、ぼくを推薦しておいたという話でした。

やがて、中学の校長から、ぼくの意向の打診がありました。「こっちも後の替りがないから困るんじゃ」と校長はいいました。でも、意外とスンナリ、ぼくは、桂高校に九月一日付で転勤することになったのです。

夏山から帰って、明日、新しい学校にゆくという日、呼ばれてコスゲ先生の家にゆくと、彼は上気嫌で、

「君の学校、大分出ししぶったみたいや。ワシ、タカダいう奴が来んのやったら、出ん。そういうたってん」

それから、彼はやおら、自分の高校の職員名簿を取り出すと、それを開いてぼくに示し、

「こいつマル、これはペケ」

と、教師に順番に○×をつけ始めたんです。いや、ぴっくりしました。

♣♣

今から十七・八年も前、ぼくは当時としては、まだ珍しかった四輪自動車に乗っていました。ブルーバードが発売されて、最初のモデルチェンジの頃だったと思いす。オフクロが乗りだしたので、ぼくも免許をとったんです。交代に使うことになっていました。

コスゲ先生に、桂で車に乗っている先生がいるかどうか聞いてみると、年配の生物の先生が、ルノーのポソコツに乗ってるだけ、という話です。ピカピカの新車みたいな車で初日から登校するのは、何となく気が引けました。

「ハデやし、乗ってゆくの止めます」

とぼくが云うと、彼は、

「かまへん、かまへん、乗っていけ、乗ってけ」

と、強く勧め、ぼくがなお逡巡していると、「みんなびっくりしよるで」と、一人大はしゃぎで、地図を書いて、車を止める場所まで指示したのでした。

桂高校へ行っても、そこはぼくにとって、教育実習をした学校で、新しい学校へ来たという気が、全くといっていいほどしなかった。化学の、いまは同僚となった先生も、みんな顔見知りで、「やあ、よう来たな」と声をかけ、なんだか、また教育実習が始まったみたいな感じで、ぼくの学生気分は、なかなか抜けなかったようです。

ただ、コスゲ先生が、ペケをつけた人達の何人かは、「あいつの子分や……」という感じを、はっきり顔に出していたように思います。

ただ、コスゲ先生が、ペケをつけた人達の何人かは、「あいつの子分や……」という感じを、はっきり顔に出していたように思います。桂に替って、まだ一ケ月にもならない時、ぼくは、校長に呼ばれました。そのチョボひげの校長は、君は、数学のテストの監督をしていた時に、女生徒に、解答を教えたそうだね、と決めつけました。

「いや、誰から聞いたかは、いえない。その先生は、職員会議で問題にするといきまいているので、私が止めたんだ」

「そうですか、結構ですから問題にして下さい」

と、ぼくは、怒りを押えていいました。

ぼくは、その時、分っていたのです。ことの真相は、監督の時、クラスの大多数が、題意をとり違えているのに気付いたので、みんなにそういっただけのことなんです。それを、一人の女生徒だけに教えた、という風に話を捏造した奴がいる。ぼくは頭にきていました。

校長は、「火のない所に煙は立たんからねえ」などというものですから、ますますカッカしてきました。

ぼくは、直ぐ、こういうことを校長に、告げ口した奴がいる。そいつが、分ったら、半殺しにしたる。教師なんか止めるから‥…。そういって廻り、様子を見ていました。すぐに、告げ口した奴が誰か、何となく分ったんです。でも報復する気も起こりませんでした。

こうしたことは、その後何年もの間、何度も起こり、ぼくは結構いじめられたようです。

でも、そのせいで、ぼくはだんだん強くなった。いじめ教師に感謝せんならんと思ってる訳です。

♣♣♣

その年の暮れ、ぼくは呼ばれて、コスゲ先生の家にゆきました。一人の女の子がきていて、なんでも、その女の子の誕生パーティなのだそっです。紹介されて、なんだか、寒そな顔した、少しりんかくのぼやけた感じの女の子やなあ、という感じでした。あんまり、これという印象は受けなかったように思います。でも、先生は、週刊誌のグラビアをぼくに示し、「どうや、似てるやろ」と、一人悦に入っていました。そのグラビアには、倍賞千恵子が丹前かなんか着て写っていて、ぼくとしては、そういわれてみれば、そんな気もするような感じで、「そうですなあ」と、あんまり乗らぬ返事を返していたようでした。

きっと彼のお気に入りの生徒だったんだろう。そう思っただけです。まさか一年ほど後に結婚することになるなんて、夢にも、考えもしなかった。

冬に、大学の時の友人と志賀高原にゆく。彼女も来るから君も来い。そういってコスゲ先生は、いつもの、断定的でかなり命令的口調で、ぼくを誘いました。でも、ぼくには、もう、冬山の計画ができあがっていたし、あんまり気乗りもしていませんでした。「冬山合宿が、はやく済んだら行けるかも分りませんけど……」

冬に、大学の時の友人と志賀高原にゆく。彼女も来るから君も来い。そういってコスゲ先生は、いつもの、断定的でかなり命令的口調で、ぼくを誘いました。でも、ぼくには、もう、冬山の計画ができあがっていたし、あんまり気乗りもしていませんでした。「冬山合宿が、はやく済んだら行けるかも分りませんけど……」そう答えておきましたけれど、ぼくには全然行く気がなかったみたいです。

その後、何度も、こうした調子で誘われたけれど、ぼくはいつも、どっちともつかぬ返事をして、そして行かなかった。そしたら、いつも彼は、後でぼくにどうしてこなかったのかとなじり、どんなに楽しかったかを話しました。ぼくは、適当に相槌をうちながら聞いているのが常でした。

そしたら、ある時、彼は冗談ともつかぬ調子で、「どうや、彼女と結婚せんか」といったのです。ぼくも冗談めかして、「取ったら気の毒ですし……」と答えました。

正直なところ、ぼくには、相手が誰にせよ、結婚する気などまるでなかったのです。ただ、女友達は、かなり沢山いて、デートの誘いに全部応じていたら、一週間では足らん、というくらいだった。彼女達は、ぼくのことを、大分変っていて、もしかしたら、独身主義者だと思っていたのかも知れません。だから、ぽくが、結婚することになって、順番にデートして、申し訳なさそうに、そう告げた時、みんなは、ほんとに申し合せでもしたかのように、一様に、

「タカダさんも結局は、普通の人だったんですね」

といいました。

ぼくは、いじけ切って、憮然として、

「そういうことやろなあ」

と、答えていたのです。

♣♣♣♣

その頃、ぼくは、レオン・ブルムの『結婚論』(一九〇七)に共鳴していたようです。

ブルムは、当時フランスの社会問題であった離婚を考察して、この本を書いたらしい。後に彼はフランスの首相となったのですが、彼の失脚の原因がこの『結婚論』であるとする説があるくらい、当時としては先進的だった。

彼の云う所によれば、男も女も、若くてカッカしている間-これを彼は「疾風怒涛期」と呼んでいたと思うんですが-は、結婚すべきではない。自由に恋愛すべし。そのうちに、疲れてきて、魂の安息というか、心の安らぎを求めるようになる。そうなった時、そうした要求を満たし合えるような相手と結婚すればよい。と、まあ、そんな骨子のものだったように思います。

考えてみれば、ブルムの頃とは、世の中も随分と変り、先進的には「イン・セックス」と「アウト・セックス」という、結婚という社会的枠組みと古典的モラルを超えた一種のフリー・セックスの主張が現われる今日でも、離婚が社会問題であることには変りがないようです。

やっぱり、カッカして目がくらんだ状態で結婚し、醒めてきてから、「性格の不一致」などといいだす例が多いらしい。レオン・ブルムの主張は、なお新しいというぺきでしょう。

さて、話をもとに戻しましょう。

さて、話をもとに戻しましょう。最初は、ほとんど冗談半分みたいな話だったのですが、そのうちに、彼の、結婚のすすめは、だんだんと真剣になってきました。ぼくは不思議だった。どうして、そんなに懸命に一人の女性をすすめるのか分りませんでした。

教育実習での最初の出合いの時から、ぼくは彼に、一種独得の魅力みたいなものを感じていたのは事実です。東京教育大をでた彼は、こと化学の専門分野に関しても、ぼくの様に極めて職人的に化学を専攻した男とちがっているように思いました。かなりすっきりとずっと先まで見通した卓見を述べることがあって、もう教師をつづける気になっていたぼくを感心させました。まあ、数少ない尊敬するに足る先生だと思っていたのです。

でも、こと結婚なんていうことに関しては話はまるきり別のはずです。それは完全にぼくの判断で、人にとやかくいわれる筋合いのもんではない。

大分以前から、彼はよく、ぼくのことを「分身」などと呼び、バーで飲んでいる時など「これがぼくの分身です」と紹介したりしていました。このこと自体はいやでもなかった。

でも、ある女性が好きであっても、勝手に「分身」をこしらえて、ひっつけられてはたまったもんではない。ぼくは不快になっていました。

ある日、バーで飲んでの帰り途、彼を送って下鴨神社のあたりまできたとき、突然、車を止めるように命じました。そして、重苦しい沈黙のあとに、

「彼女は君以外の男に渡したくない」

といいました。ぼくはあるおぞましさを感じ、「もうその話は聞きたくない」と答えたのです。

7.冬の第一ルンゼは透明の心境で

♣

今から二〇年以上も前のキッサ店のコーヒ代は、多分、百円少々ではなかったかと思います。一杯のコーヒで、ぼくたちは、何時間もねばったもんです。先輩のナオベさんやフジイさんなどは、「フランソア」で何時間どころか七・八時間も、それこそオニのようにねばり、ウエイトレスから、「出て下さい」と叱られていました。山登りの人達というのは、吹雪になると、何日間も穴ぐらのようなテントで、ただ無為に晴天を待つんですから、時間を気にせず、ボケーとしているなんてのは、得意そのもののようでした。

ぼくも、この先輩ほどではなかったにせよ、本を読んだり、レポートを書いたりして、けっこう長時間居据ったものです。けれど、例の山小舎みたいなキッサ店の、かなり年配のママさんは、何にも怒りませんでした。

A子さんが初めて、コーヒを運んできた時、ぼくは、ほんとにドキッとしました。あんまり美人だったから、いやいや、美人といういい方はあんまり月並でのっぺらぼう、キュートなというか、キュッとくるというか、とにかくよかった。色は忘れましたが、黒っぽいワンピースと、白いうなじが印象的でした。

それからぼくは、せっせと、そのキッサ店に通ったんです。うまい具合に、もう卒論の実験はすんで、総まとめの時期になっていました。ぼくは大学ノートをかかえて出掛けたのです。

それからぼくは、せっせと、そのキッサ店に通ったんです。うまい具合に、もう卒論の実験はすんで、総まとめの時期になっていました。ぼくは大学ノートをかかえて出掛けたのです。

しばらくして、ぼくがゆくと、音楽が変って、必ず、ぼくの好きな曲が鳴りだすということに気付きました。ぼくは何となくしあわせな気分になっていました。

そのうちに時々一言二言くらい言葉を交すようになりました。

どういうきっかけだったのか、はっきりしないのですが、多分、ぼくの方から、ちょっと話しかけたんだろうと思います。

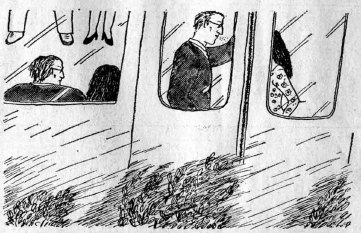

ある日、もう大分遅くなったから帰ろうかなと思っていると、彼女がさりげなくやってきました。そして、そっと小声で、もう直ぐ時間が終るから先に出て待ってて、と別のキッサ店の名をいったんです。それでぼく達はそこで落ち合い、丁度帰る方向が同じなので、一緒に京阪電車に乗って、丹波橋で別れました。それからは、毎回決まったように、ぼくがそのキッサ店にゆくと、一緒に帰ることになりました。

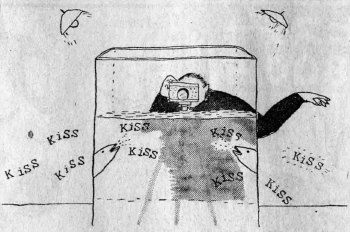

丹波橋で、ぼくが同じホームに並んだ奈良行に乗りかえると、真横のドアから彼女がジッとこちらを見ています。二台の電車は、同時に走り出し、ぼくたちは見つめあったままでした。やがて、二台の電車は右と左に分れて遠ざかり、ガラスの向うに白く浮かんだ彼女の顔も小さくなってゆきました。時には、ぼく達は小さく手を振り合うこともありました。

ぼくは、なんやらこれは映画のシーンみたいや、なんて考えていたんです。

♣♣

ぼくの卒業が近づいた頃、A子さんは、スキーに連れていってほしいと、電車の中でいいました。それまで、ぼく達は、何十回となく会っていましたが、それはいつも、「四条」から「丹波橋」までの電車の中だけでした。彼女は、昼間はどこかで働き、夕方からキッサ店のウエイトレスをやっているらしい。家庭のことも少しは話してくれました。なんか事情がありそうでしたが、ぼくも、あんまり聞き出そうともしなかったのです。

日曜日にデートに誘う気が全く起らなかったといえば嘘になります。でも、ぼくとしては、気の向いた時に、そのキッサ店にゆき、最終電車に乗って、言葉少なにしゃべり合い、そして「丹波橋」で映画のシーンのような別れをする。それだけのことで、充分満足していたようです。彼女に関しては、それ以上の付き合いをする必要はないんだ、と自分で納得していたのかも知れません。

ところが、スキーに連れてってといわれた時、ぼくは、まんざらでもない気がした。むしろ、うれしかったのです。でも、ぼくには春山合宿の計画がもう出来ており、卒業式を済まして直ぐ剱岳に向かったことはすでに話した通りです。そして、山から帰ってきて直ぐ、福知山に赴いたことも既に話しました。それで、彼女とは、それ切りになっていました。ぼくは名前だけはきいていたけれど、住所は知らなかったんです。もちろん、亀岡に帰ってくると、すぐそのキッサ店へ行きました。でも、もう彼女はいなかった。ママに聞くと止めたということでした。

ところが、スキーに連れてってといわれた時、ぼくは、まんざらでもない気がした。むしろ、うれしかったのです。でも、ぼくには春山合宿の計画がもう出来ており、卒業式を済まして直ぐ剱岳に向かったことはすでに話した通りです。そして、山から帰ってきて直ぐ、福知山に赴いたことも既に話しました。それで、彼女とは、それ切りになっていました。ぼくは名前だけはきいていたけれど、住所は知らなかったんです。もちろん、亀岡に帰ってくると、すぐそのキッサ店へ行きました。でも、もう彼女はいなかった。ママに聞くと止めたということでした。

まあ縁がなかったんや。それきり忘れてしまっていたら、こんどの再会です。べつに、焼けぼっくいに火がついたというような下世話なもんではないんですが、ぼく達は、大いにのっていたようです。二人は、電車の中で、以前の頃とは大ちがいに、大はしゃぎしていました。

彼女は、また、スキー行を望みました。でも、直ぐ目前に迫った春休みには、ぼくには、かなりでかい山の計画があったのです。

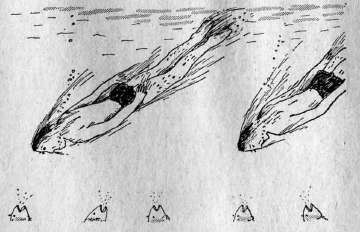

ぼくと、ぼくのザイルパートナーのセキタは、二人で、穂高の屏風岩の第一ルンゼを登攀する決心をしていました。このルートは、二〇年前、新村正一という関西の伝説的名クライマーによって初登攀されたまま、以後、その悪絶さに恐れをなしてか誰も近づかず、二〇年間の静寂を保ち続けていたのです。

無理はしない積りでしたが、もしかしたら死ぬかも知れん、という気もしていました。ぼくは、彼女に、このことを話し、信州のどっかのスキー場で落ち合うことにしようと提案したのです。

ぼくが山に出発する前、彼女はぼくに青磁の小さいかえるの焼物の包みを渡し、

「これ、無事に帰るというお守りなの。スキー場できっと返して」

といいました。

♣♣♣

スキー場で会いましょう、とはいったものの、そのスキー場を決める段になって、ぼくは困ってしまいました。もちろん、ぼくも信州のスキー場はかなり知ってはいたんですが、それはみんな山登りの基地としてのスキー宿で、彼女と一緒に出向く感じの場所ではないという気がしていました。あるいは、もしかしたら、そういう山登りの領域に、その女の子を連れて行くのが、いやだったのかも知れません。

そこで、ぼくは、コスゲさんの家に行きました。

「そら、やっぱりシガや。シガ高原はロマンチックやで。彼女と一緒にいくんやったら絶対や」

コスゲさんは、そう断言し、発哺温泉スキー場の宿を紹介してくれました。

そして、ぼくが、屏風岩第一ルンゼの計画を話すと、

「そんな″魚津″みたいなことして大丈夫かいな。心配やなあ」

と、いいました。魚津というのは、井上靖の『氷壁』の主人公で、かおるという恋人と徳沢園で落ち合う予定で、滝谷を攀って、そこで遭難死するという筋立てなんです。

コスゲさんは、小説が好きだったようです。なかでも、井上靖が好きで、ほとんど読んでいる様子でした。そしてまあ誰でもそうなのかも知れませんが、登場人物を自分を含めての誰かにあてはめるのがクセのようでした。彼が井上靖が好きだったのは、多分、その小説にある、俗にいう「男のロマン」みたいなものにひかれていたんではないか、そんな気がします。

コスゲさんは、小説が好きだったようです。なかでも、井上靖が好きで、ほとんど読んでいる様子でした。そしてまあ誰でもそうなのかも知れませんが、登場人物を自分を含めての誰かにあてはめるのがクセのようでした。彼が井上靖が好きだったのは、多分、その小説にある、俗にいう「男のロマン」みたいなものにひかれていたんではないか、そんな気がします。

この時、コスゲ先生は「高校に変る気はないか」とぼくに聞きました。

もともと、ぼくは、小学校や中学の教師はいややと思っていたんです。小学生や中学生は、まだ人格が固まっていない。でも高校生ともなると、ぼく自身の経験からしても、もうほとんど人格が出来あがっている。だから、教師を自主的に取捨選択できるし、自分にとって、いい影響だけを選択的に受取ることもできる。つまり、高校の教師であれば、生徒への影響などを考えて、自分をとりつくろう必要が比較的少ないんではないか。まあ、比較の問題として、より自由に振舞え、自分自身であり得るんではないだろうか。いつも自分は自分自身でありたい、と昔から思っていたぼくは、このコスゲ先生の問いに、

「できれば、変りたいですなあ。いやべつに、今の中学がイヤという訳ではないんですが‥‥‥」

と、即座に答えたのでした。でも、この話は、これだけで、

「気いつけて行っといで。シガの報告待ってるしなあ」

という声を背に、ぼくはおいとましたのです。

♣♣♣♣

中学の終業式があったその日の夜行で、ぼくは上高地に向かいました。

そこには、予定通り、セキタとタカヒコの二人がぼくを待ち受けていました。彼等は、大学の女子山岳部の付添いで、西穂高岳へ登るために、先行していたのです。女子山岳部の連中が、西穂高を登った後に、ぼくたちの食糧・装備を、ベース・ハウスの横尾山荘に運び込んでくれていました。

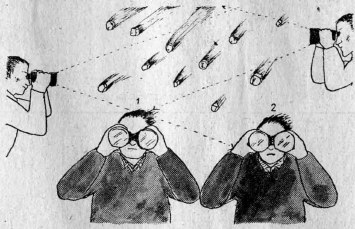

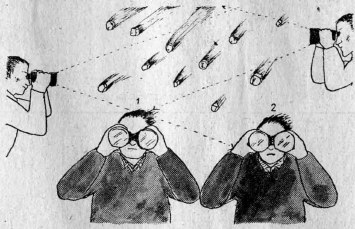

ぼくたち三人は、ここに腰をすえ、毎日、双眼鏡で、第一ルンゼを観察しました。だいたい、高島屋のビルを二〇数個積み重ねた位の高距の屏風岩からは、雪崩と落石が、連日、速射砲のように落下していました。ルンゼというのは、岩溝のことで、第一ルンゼは、屏風岩に、丁度、中華料理のスプーンを逆さに立てたみたいな感じの溝になっています。全ての雪崩と落石は、みんなここに集中してくるのです。

気易く取り付いたら、オダブツ間違いなしという感じ。もう止めようという気持と闘いながら、それでもしつこく、ぼくは毎日双眼鏡をのぞいていました。

一週間もした頃、ようやく、やれる、という気になりました。降雪の後、二日間は危ないこと、落石の周期性や時間帯などが分ってきたからです。

ぼくとセキタの二人は、タカヒコのサポートを受けて、まだ暗いうちに出発し、取付で夜明けを待っていました。その時の気持というのは、後に報告書に書いたように、ほんとの話、〈ぼく達は、恐れと迷いとためらいを超えて、いまはもう、ある透明の心境であった〉のです。

ぼくとセキタの二人は、タカヒコのサポートを受けて、まだ暗いうちに出発し、取付で夜明けを待っていました。その時の気持というのは、後に報告書に書いたように、ほんとの話、〈ぼく達は、恐れと迷いとためらいを超えて、いまはもう、ある透明の心境であった〉のです。

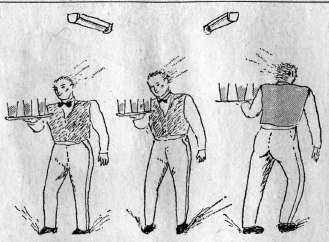

下部の雪崩の危険区域は素早く抜け出したものの、ぼく達は上部の氷壁にてこずりました。セキタは、薄氷のはったツルツルの岩壁でスリップし、細い潅木に片腕でぶら下ってしまいました。そして、「タカダはん、助けて、助けて」という悲痛な叫びと共に、つぶての様に落下していったのです。不思議にも彼は無傷でした。一方ぼくの方は、この個所を登るとき、ロープを握った掌が痙攣して、はなれなくなり、口で指をこじあけねばなりませんでした。

まあ、そんな、いつもと違ったこともあったけれど、ぼく達二人は、二日かかって、無事、この記録的登攀をやりとげたんです。

満ち足りたというか、半ば虚脱状態みたいな気分で、ぼくは松本でセキタと別れ、シガに向かいました。

A子さんは、ちゃんと待っていました。その夜、部屋のベランダから星がよく見えるので、ここの方がいい、とぼくはフトンを引っぱり出して、そこで寝ました。

たしか三日間ほど一緒に滑りました。でも気力体力を使い切った感じのぼくは、半分は心ここにあらずといった態でボケーとしていたようです。今思い返してみても、はとんど何にも憶い出せません。ただ、ベランダで見た、あの星空だけが穂高の星と奇妙に重なりあって浮ぶだけなのです。

今から二〇年以上も前のキッサ店のコーヒ代は、多分、百円少々ではなかったかと思います。一杯のコーヒで、ぼくたちは、何時間もねばったもんです。先輩のナオベさんやフジイさんなどは、「フランソア」で何時間どころか七・八時間も、それこそオニのようにねばり、ウエイトレスから、「出て下さい」と叱られていました。山登りの人達というのは、吹雪になると、何日間も穴ぐらのようなテントで、ただ無為に晴天を待つんですから、時間を気にせず、ボケーとしているなんてのは、得意そのもののようでした。

ぼくも、この先輩ほどではなかったにせよ、本を読んだり、レポートを書いたりして、けっこう長時間居据ったものです。けれど、例の山小舎みたいなキッサ店の、かなり年配のママさんは、何にも怒りませんでした。

A子さんが初めて、コーヒを運んできた時、ぼくは、ほんとにドキッとしました。あんまり美人だったから、いやいや、美人といういい方はあんまり月並でのっぺらぼう、キュートなというか、キュッとくるというか、とにかくよかった。色は忘れましたが、黒っぽいワンピースと、白いうなじが印象的でした。

それからぼくは、せっせと、そのキッサ店に通ったんです。うまい具合に、もう卒論の実験はすんで、総まとめの時期になっていました。ぼくは大学ノートをかかえて出掛けたのです。

それからぼくは、せっせと、そのキッサ店に通ったんです。うまい具合に、もう卒論の実験はすんで、総まとめの時期になっていました。ぼくは大学ノートをかかえて出掛けたのです。しばらくして、ぼくがゆくと、音楽が変って、必ず、ぼくの好きな曲が鳴りだすということに気付きました。ぼくは何となくしあわせな気分になっていました。

そのうちに時々一言二言くらい言葉を交すようになりました。

どういうきっかけだったのか、はっきりしないのですが、多分、ぼくの方から、ちょっと話しかけたんだろうと思います。

ある日、もう大分遅くなったから帰ろうかなと思っていると、彼女がさりげなくやってきました。そして、そっと小声で、もう直ぐ時間が終るから先に出て待ってて、と別のキッサ店の名をいったんです。それでぼく達はそこで落ち合い、丁度帰る方向が同じなので、一緒に京阪電車に乗って、丹波橋で別れました。それからは、毎回決まったように、ぼくがそのキッサ店にゆくと、一緒に帰ることになりました。

丹波橋で、ぼくが同じホームに並んだ奈良行に乗りかえると、真横のドアから彼女がジッとこちらを見ています。二台の電車は、同時に走り出し、ぼくたちは見つめあったままでした。やがて、二台の電車は右と左に分れて遠ざかり、ガラスの向うに白く浮かんだ彼女の顔も小さくなってゆきました。時には、ぼく達は小さく手を振り合うこともありました。

ぼくは、なんやらこれは映画のシーンみたいや、なんて考えていたんです。

♣♣

ぼくの卒業が近づいた頃、A子さんは、スキーに連れていってほしいと、電車の中でいいました。それまで、ぼく達は、何十回となく会っていましたが、それはいつも、「四条」から「丹波橋」までの電車の中だけでした。彼女は、昼間はどこかで働き、夕方からキッサ店のウエイトレスをやっているらしい。家庭のことも少しは話してくれました。なんか事情がありそうでしたが、ぼくも、あんまり聞き出そうともしなかったのです。

日曜日にデートに誘う気が全く起らなかったといえば嘘になります。でも、ぼくとしては、気の向いた時に、そのキッサ店にゆき、最終電車に乗って、言葉少なにしゃべり合い、そして「丹波橋」で映画のシーンのような別れをする。それだけのことで、充分満足していたようです。彼女に関しては、それ以上の付き合いをする必要はないんだ、と自分で納得していたのかも知れません。

ところが、スキーに連れてってといわれた時、ぼくは、まんざらでもない気がした。むしろ、うれしかったのです。でも、ぼくには春山合宿の計画がもう出来ており、卒業式を済まして直ぐ剱岳に向かったことはすでに話した通りです。そして、山から帰ってきて直ぐ、福知山に赴いたことも既に話しました。それで、彼女とは、それ切りになっていました。ぼくは名前だけはきいていたけれど、住所は知らなかったんです。もちろん、亀岡に帰ってくると、すぐそのキッサ店へ行きました。でも、もう彼女はいなかった。ママに聞くと止めたということでした。

ところが、スキーに連れてってといわれた時、ぼくは、まんざらでもない気がした。むしろ、うれしかったのです。でも、ぼくには春山合宿の計画がもう出来ており、卒業式を済まして直ぐ剱岳に向かったことはすでに話した通りです。そして、山から帰ってきて直ぐ、福知山に赴いたことも既に話しました。それで、彼女とは、それ切りになっていました。ぼくは名前だけはきいていたけれど、住所は知らなかったんです。もちろん、亀岡に帰ってくると、すぐそのキッサ店へ行きました。でも、もう彼女はいなかった。ママに聞くと止めたということでした。まあ縁がなかったんや。それきり忘れてしまっていたら、こんどの再会です。べつに、焼けぼっくいに火がついたというような下世話なもんではないんですが、ぼく達は、大いにのっていたようです。二人は、電車の中で、以前の頃とは大ちがいに、大はしゃぎしていました。

彼女は、また、スキー行を望みました。でも、直ぐ目前に迫った春休みには、ぼくには、かなりでかい山の計画があったのです。

ぼくと、ぼくのザイルパートナーのセキタは、二人で、穂高の屏風岩の第一ルンゼを登攀する決心をしていました。このルートは、二〇年前、新村正一という関西の伝説的名クライマーによって初登攀されたまま、以後、その悪絶さに恐れをなしてか誰も近づかず、二〇年間の静寂を保ち続けていたのです。

無理はしない積りでしたが、もしかしたら死ぬかも知れん、という気もしていました。ぼくは、彼女に、このことを話し、信州のどっかのスキー場で落ち合うことにしようと提案したのです。

ぼくが山に出発する前、彼女はぼくに青磁の小さいかえるの焼物の包みを渡し、

「これ、無事に帰るというお守りなの。スキー場できっと返して」

といいました。

♣♣♣

スキー場で会いましょう、とはいったものの、そのスキー場を決める段になって、ぼくは困ってしまいました。もちろん、ぼくも信州のスキー場はかなり知ってはいたんですが、それはみんな山登りの基地としてのスキー宿で、彼女と一緒に出向く感じの場所ではないという気がしていました。あるいは、もしかしたら、そういう山登りの領域に、その女の子を連れて行くのが、いやだったのかも知れません。

そこで、ぼくは、コスゲさんの家に行きました。

「そら、やっぱりシガや。シガ高原はロマンチックやで。彼女と一緒にいくんやったら絶対や」

コスゲさんは、そう断言し、発哺温泉スキー場の宿を紹介してくれました。

そして、ぼくが、屏風岩第一ルンゼの計画を話すと、

「そんな″魚津″みたいなことして大丈夫かいな。心配やなあ」

と、いいました。魚津というのは、井上靖の『氷壁』の主人公で、かおるという恋人と徳沢園で落ち合う予定で、滝谷を攀って、そこで遭難死するという筋立てなんです。

コスゲさんは、小説が好きだったようです。なかでも、井上靖が好きで、ほとんど読んでいる様子でした。そしてまあ誰でもそうなのかも知れませんが、登場人物を自分を含めての誰かにあてはめるのがクセのようでした。彼が井上靖が好きだったのは、多分、その小説にある、俗にいう「男のロマン」みたいなものにひかれていたんではないか、そんな気がします。

コスゲさんは、小説が好きだったようです。なかでも、井上靖が好きで、ほとんど読んでいる様子でした。そしてまあ誰でもそうなのかも知れませんが、登場人物を自分を含めての誰かにあてはめるのがクセのようでした。彼が井上靖が好きだったのは、多分、その小説にある、俗にいう「男のロマン」みたいなものにひかれていたんではないか、そんな気がします。この時、コスゲ先生は「高校に変る気はないか」とぼくに聞きました。

もともと、ぼくは、小学校や中学の教師はいややと思っていたんです。小学生や中学生は、まだ人格が固まっていない。でも高校生ともなると、ぼく自身の経験からしても、もうほとんど人格が出来あがっている。だから、教師を自主的に取捨選択できるし、自分にとって、いい影響だけを選択的に受取ることもできる。つまり、高校の教師であれば、生徒への影響などを考えて、自分をとりつくろう必要が比較的少ないんではないか。まあ、比較の問題として、より自由に振舞え、自分自身であり得るんではないだろうか。いつも自分は自分自身でありたい、と昔から思っていたぼくは、このコスゲ先生の問いに、

「できれば、変りたいですなあ。いやべつに、今の中学がイヤという訳ではないんですが‥‥‥」

と、即座に答えたのでした。でも、この話は、これだけで、

「気いつけて行っといで。シガの報告待ってるしなあ」

という声を背に、ぼくはおいとましたのです。

♣♣♣♣

中学の終業式があったその日の夜行で、ぼくは上高地に向かいました。

そこには、予定通り、セキタとタカヒコの二人がぼくを待ち受けていました。彼等は、大学の女子山岳部の付添いで、西穂高岳へ登るために、先行していたのです。女子山岳部の連中が、西穂高を登った後に、ぼくたちの食糧・装備を、ベース・ハウスの横尾山荘に運び込んでくれていました。

ぼくたち三人は、ここに腰をすえ、毎日、双眼鏡で、第一ルンゼを観察しました。だいたい、高島屋のビルを二〇数個積み重ねた位の高距の屏風岩からは、雪崩と落石が、連日、速射砲のように落下していました。ルンゼというのは、岩溝のことで、第一ルンゼは、屏風岩に、丁度、中華料理のスプーンを逆さに立てたみたいな感じの溝になっています。全ての雪崩と落石は、みんなここに集中してくるのです。

気易く取り付いたら、オダブツ間違いなしという感じ。もう止めようという気持と闘いながら、それでもしつこく、ぼくは毎日双眼鏡をのぞいていました。

一週間もした頃、ようやく、やれる、という気になりました。降雪の後、二日間は危ないこと、落石の周期性や時間帯などが分ってきたからです。

ぼくとセキタの二人は、タカヒコのサポートを受けて、まだ暗いうちに出発し、取付で夜明けを待っていました。その時の気持というのは、後に報告書に書いたように、ほんとの話、〈ぼく達は、恐れと迷いとためらいを超えて、いまはもう、ある透明の心境であった〉のです。

ぼくとセキタの二人は、タカヒコのサポートを受けて、まだ暗いうちに出発し、取付で夜明けを待っていました。その時の気持というのは、後に報告書に書いたように、ほんとの話、〈ぼく達は、恐れと迷いとためらいを超えて、いまはもう、ある透明の心境であった〉のです。下部の雪崩の危険区域は素早く抜け出したものの、ぼく達は上部の氷壁にてこずりました。セキタは、薄氷のはったツルツルの岩壁でスリップし、細い潅木に片腕でぶら下ってしまいました。そして、「タカダはん、助けて、助けて」という悲痛な叫びと共に、つぶての様に落下していったのです。不思議にも彼は無傷でした。一方ぼくの方は、この個所を登るとき、ロープを握った掌が痙攣して、はなれなくなり、口で指をこじあけねばなりませんでした。

まあ、そんな、いつもと違ったこともあったけれど、ぼく達二人は、二日かかって、無事、この記録的登攀をやりとげたんです。

満ち足りたというか、半ば虚脱状態みたいな気分で、ぼくは松本でセキタと別れ、シガに向かいました。

A子さんは、ちゃんと待っていました。その夜、部屋のベランダから星がよく見えるので、ここの方がいい、とぼくはフトンを引っぱり出して、そこで寝ました。

たしか三日間ほど一緒に滑りました。でも気力体力を使い切った感じのぼくは、半分は心ここにあらずといった態でボケーとしていたようです。今思い返してみても、はとんど何にも憶い出せません。ただ、ベランダで見た、あの星空だけが穂高の星と奇妙に重なりあって浮ぶだけなのです。

6.何事であれ現場主義がかんじん

♣

大学の五年生の時、ぼくは、教育実習で、桂高校にいったのです。

少しエラの張った顔で、背のあんまり高くない人の常として、ピンと背筋をのばした先生が、キビキビした、いかにもスポーツマンらしい動きで、ぼくの前に現われました。

指導教官のコスゲ先生でした。ぼくが、

「始めまして。西も東も分りませんが、どうかよろしく」

と、あいさつした時、彼の顔にチラと不快な表情が走ったような気がして、ぼくはしまったと思いました。きっと、彼は、こうした世慣れた云い方がきらいなのかも知れないし、もしかしたら、構えた切口上に聞えたのかも知れない。そう思ったからです。

大学のオリエンテーションで、いやに大袈裟な説明を聞かされ、先輩からも、変な教官にあたると大変だとおどされ、正直いって、ぼくは少々ビビっていたのかも知れません。

ところが、桂高校の化学の準備室は、ぼくの大学の研究室とおんなじ様に木造の老朽で、床がギシギシゆうところまでそっくり。おまけに彼はスキーが趣味だそうで、けっこう話が合いそうでした。そして、ぼくが、山岳部員だと知ると、「それはいい。授業で山の話聞かせてやって下さい」などといったのです。ぼくはホッとしました。

「ぼくが最初の授業だけやります。あとは、全部まかします。いつもそうしてますから……」 彼は、全く事務的口調でそう通告しました。

「ぼくが最初の授業だけやります。あとは、全部まかします。いつもそうしてますから……」 彼は、全く事務的口調でそう通告しました。

二週間の教育実習は、夏休み前の一週間と夏休み後の一週間に分かれていました。だから、前半では、夏山合宿を前にひかえて、ぼくの関心は、ほとんどそっちの方に行ってしまっていたようです。後半では、山ぼけで、ボケーッとしているうちに終ってしまい、特にこれといった印象はありません。

最初の時間、コスゲ先生の模範授業を見学しました。さすがにプロだけのことはあるという感じでした。実にスムーズで、ポイントをおさえていて、明快そのものでした。ただ彼が、何度も、「調べてみると…・‥」と前おきして、法則・結論へ導びくための前提をスパッと云うのが、気になりました。だって、その前提をどう調べるかが大問題で、その方法論を見つけるだけで何年も何十年もかかっているのが科学の歴史なんですから‥‥‥。

でも、もしそんなことを詳しく説明していたら、それだけで、一年間の授業のほとんどが済んでしまうでしょう。ぼくも、いま化学の教師で、彼とおんなじように「調べてみると‥‥‥」 とやっています。

何人かの理科の実習生を代表して公開研究授業をやることになって、ぼくは「調べてみると・‥‥」のない授業をやってやろうと思いました。大勢の教師や、実習生を前にして、ぼくは、ベンゼンのビンを片手に、教科書には全く説明のない「ベンゼンの構造式決定のいきさつ」について、丸まる一時間の授業をやったのでした。

生物の実習生の一人が、「オレの先生、お前の研究授業ばっかりほめよる」とぼやいていましたから、ぼくの研究授業はけっこう評判よかったらしいのです。

♣♣

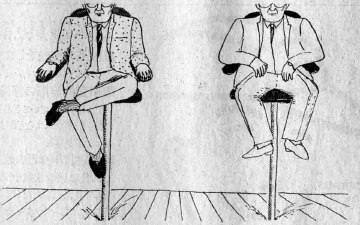

コスゲ先生は、毎時間、丸椅子をぶら下げて、ぼくと一緒に教室にゆき、後に座って、ぼくの授業を聞いていました。彼は、内容や授業のやり方について後でほとんどコメントしませんでした。気にしたぼくがきいてみても、「あれでいいです」 というだけでした。

ぼくは、自分が本職の教師になり、実習生を受け持つようになって始めて、彼の立派さが分ったように思いました。だいたい、自信のないくだらん教師ほど、やれ声が小さいだとか、まだ黒板の方を向きすぎてますだとか、そんな本質ではない些細なことを口やかましくいう。

さて、「やってやりなさいよ」といわれて、ぼくはよく、授業で山の話をしたものです。

死にそうになった話や、死んだ友人を薪で焼いた話など、生徒は真剣に聴いていました。でも、一番熱心に、一番喜こんで、ぼくの話を聞いていたのは、コスゲ先生ではなかったかと思います。ぼくも気をつけて、クラスが違ってもおんなじ話は二度としないようにしました。

授業が終って、並んで廊下を歩いていると、突然、ぼくに注意を促がし、

「ほれ、あのこ、美人やろ」

といったりしたものです。

その頃には、彼は、ぼくにとっては、もう指導教官というより、なんか少しこわい兄貴といった感じになっていたようです。だから、教育実習が終ってからも、招かれるままに、ぼくの大学に比較的近い彼の家によく出掛けたのです。

その頃には、彼は、ぼくにとっては、もう指導教官というより、なんか少しこわい兄貴といった感じになっていたようです。だから、教育実習が終ってからも、招かれるままに、ぼくの大学に比較的近い彼の家によく出掛けたのです。

無邪気で、可愛いい、全然奥様らしくない奥さんが一緒にいました。化学の助手さんからきいて、彼が熱烈な恋愛の末に結婚したということを、ぼくは知っていました。でも、一向そういう感じでもないなと、ぼくが思っていると、奥さんが、

「この人、可愛いい女生徒には、すごく高いプレゼントしたりするんよ。けど、私には何にもくれないの」

と、ぼくに不平を告げ、コスゲ先生は、

「当り前や、釣った魚に餌やるバカがおるか」

と一笑に付しました。

たしか、二・三回目に行った時だったと思います。大学の文化祭の直ぐ後のことでした。

その頃、ぼくは、短大の女の子に熱をあげていました。もう二年越しだとはいっても、ようやく名前と住所が分った時だったんです。文化祭のフォーク・ダンスでようやく名前だけをきき出し、住所は学生課のオケイちゃんに頼んで調べてもらったのです。

コスゲさんに、この話をすると、

「そこやったら近いで。一緒に見にいこ」

そういうが早いか、ぼくをスクーターに乗せて走り出しました。もう夜でした。その商店みたいな家の前の電柱の蔭から家の中をのぞきながら、コスゲさんは、

「その娘出てきよらんなあ。あれオヤジやろ。こわそうやなあ」

などといっていました。

♣♣♣

福知山から亀岡に勤めが変り、一年ほどした頃から、ぼくはYMCAで英会話の勉強を始めたんです。

海外の山登りは、海外渡航がままならぬ当時としては、ぼくにとって、まだ夢みたいな話ではありました。しかし、どんなことであれ、夢を夢として、夢みているだけでは、それは、所詮夢でしかない。けれど、その夢を実現する為に必要なことを、何でもいいから実行動としてやってさえおれば、その時、それは、単なる夢ではなくなるはずだ。ぼくはそう信じていたのです。

だから、就職してからも、マウンテン・ワールドや、アルパインジャーナルといった年刊の洋書を取寄せて研究していたし、英会話や英文タイプも独習してはおりました。

亀中では、空き時間に、英語の先生の許しを得て借りた、えらく旧式の英文タイプをガチャガチャ、バタバタ叩いていたら、教頭先生が、

「そんなもん練習しとってやんか。えらいなあ」

と、本音とも批難ともつかぬようなことをいったものでした。

英文タイプは、二カ月もせぬうちに、なんとか打てるようになりました。勢いにのって、ついでに邦文タイプもやってやろう、とぼくは、事務室に通ったのですが、こっちの方はえらく困難で、数日もしないうちに諦めてしまったのです。

一方、英会話の方は、やっぱり、外人と実際に話さないと自習ではあかんと思いだし、YMCAの外人会話に入った訳です。上級コースに入るほどの自信はとてもなかったし、中級でさえ、どうかなと、少し不安だったのですが、初級というのも面白くないという感じで、ぼくは結局中級を選びました。多分、半年位通ったと思います。上手くなったような気もしました。反面、そんな気がしただけだったのかも知れません。

一方、英会話の方は、やっぱり、外人と実際に話さないと自習ではあかんと思いだし、YMCAの外人会話に入った訳です。上級コースに入るほどの自信はとてもなかったし、中級でさえ、どうかなと、少し不安だったのですが、初級というのも面白くないという感じで、ぼくは結局中級を選びました。多分、半年位通ったと思います。上手くなったような気もしました。反面、そんな気がしただけだったのかも知れません。

今にして思えば、やっぱりあれは、畳の上の水練だったということです。数年後に、ぼくは、夢が実現した形で、カラコルムに行くのですが、パキスタンでの一日は、日本での練習の何ケ月にも相当すると思いました。

パキスタン人の多くが、ぼく達が、中・高・大学と十年間も英語を学んでいると聞いて、冗談をいっていると思ったようです。その時にぼくは感じたのですが、ぼく達は、英語ではなくて、英語学を学んだのだということでした。それは、丁度、いくら栄養学を勉強しても料理が作れないのとおんなじなんではないか。そしてさらにいえば、いくらお料理教室の秀才でも、山でめしがうまく作れるとは限らない。ところが、逆に、山でめしを作った経験があれば、街でも、どんな時でも、なんとか喰う物を作るのはたやすい話なんです。

やっぱり、何事であれ、現場主義、実地体験が必須なんではなかろうか、と思うのです。

♣♣♣♣

YMCAに通いだして、数ケ月たった頃だったと思います。その外人会話のクラスは、ぼくの危惧に反して、あんまりうまい奴がいなくて、ぼくは上手な方の数人に入っていました。人間そうなると調子づくもんで、さぼりのぼくとしては、異例に真面目に出席していたようです。

そんなある日、授業が終って、建物の外に出た所で、ぼくは、一人の女の子に再会したのです。もう、一年も会っていなかった。A子さんは、やはりここに通っていて、初級コースに入っているのだそうです。

「むづかして困ってんの、教えて」

懐かしさもあって、ぼくは、彼女と「再会」という名のキッサ店に行きました。いや別にカッコつけた訳ではなく、何となく入ったんです。

中級コースの優等生として、大いにのっていたぼくは、でかい面して、口うつしの発音練習をやりました。うす暗い、そのキッサ店の中で、真剣な表情で、たどたどしく、口をゆがめて後を追う彼女の唇が、奇妙にコケティッシュに映り、ぼくは、キスしたい衝動にかられたのでした。でも、以前とおんなじように、ぼくは真面目な態度で、一緒に帰りの電車に乗りました。

学生の頃、ぼくは河原町の、「山小舎」だったか「灯」だったか忘れてしまいましたが、そうした山小舎みたいな感じのキッサ店によく行っていました。

学生の頃、ぼくは河原町の、「山小舎」だったか「灯」だったか忘れてしまいましたが、そうした山小舎みたいな感じのキッサ店によく行っていました。

昼頃、大学へ行くと、研究室を回って、「すまん、モクくれや」とタバコを集めます。十数本集めた所で、自分の部屋へ帰り、タバコを吸って、やってくる山岳部の後輩とだべっていると直ぐ夕方になってしまいます。その頃になると、いつも決って連れのダンボーが現われ、「よお、タカダ、どや、センターいこか」。センターというのは、ぼくたちの符牒で四条河原町あたりの事でした。

市電で行き着くと、もうその辺りは、通勤帰りのサラリーマンでラッシュでした。

「お前、金あるんやろ」

「ないぞ、お前ある思てた」

「アホか、出よかいうて誘うからあると思うやんケ」

でも、ダンボーは、少しもあわてず、「なんとかなる」と、そのまま、人の流れの中に立っているのです。ものの二〇分としないうちに、彼の知り合いが通りかかり、彼は、二人分のコーヒ代を貸りてしまいます。膳所高のラグビー部のエースだった彼には、沢山の友人がいるんだそうでした。

そこで、ぼく達は、いつものキッサ店にゆき、閉店近くまでねばります。それからまた大学にとって帰り、もう誰もいない、深夜の大学の冷たく光るガラス器具にとりまかれ、水道の滴の音だけが、チョポン、チョポンと異様に響く、少し不気味な感じの実験室で、一人実験を始めるのでした。

さて、あのキッサ店に、ウエイトレスとして、A子さんが現われたのは、もう卒論をまとめ始めていた頃だったと思います。

大学の五年生の時、ぼくは、教育実習で、桂高校にいったのです。

少しエラの張った顔で、背のあんまり高くない人の常として、ピンと背筋をのばした先生が、キビキビした、いかにもスポーツマンらしい動きで、ぼくの前に現われました。

指導教官のコスゲ先生でした。ぼくが、

「始めまして。西も東も分りませんが、どうかよろしく」

と、あいさつした時、彼の顔にチラと不快な表情が走ったような気がして、ぼくはしまったと思いました。きっと、彼は、こうした世慣れた云い方がきらいなのかも知れないし、もしかしたら、構えた切口上に聞えたのかも知れない。そう思ったからです。

大学のオリエンテーションで、いやに大袈裟な説明を聞かされ、先輩からも、変な教官にあたると大変だとおどされ、正直いって、ぼくは少々ビビっていたのかも知れません。

ところが、桂高校の化学の準備室は、ぼくの大学の研究室とおんなじ様に木造の老朽で、床がギシギシゆうところまでそっくり。おまけに彼はスキーが趣味だそうで、けっこう話が合いそうでした。そして、ぼくが、山岳部員だと知ると、「それはいい。授業で山の話聞かせてやって下さい」などといったのです。ぼくはホッとしました。

「ぼくが最初の授業だけやります。あとは、全部まかします。いつもそうしてますから……」 彼は、全く事務的口調でそう通告しました。

「ぼくが最初の授業だけやります。あとは、全部まかします。いつもそうしてますから……」 彼は、全く事務的口調でそう通告しました。二週間の教育実習は、夏休み前の一週間と夏休み後の一週間に分かれていました。だから、前半では、夏山合宿を前にひかえて、ぼくの関心は、ほとんどそっちの方に行ってしまっていたようです。後半では、山ぼけで、ボケーッとしているうちに終ってしまい、特にこれといった印象はありません。

最初の時間、コスゲ先生の模範授業を見学しました。さすがにプロだけのことはあるという感じでした。実にスムーズで、ポイントをおさえていて、明快そのものでした。ただ彼が、何度も、「調べてみると…・‥」と前おきして、法則・結論へ導びくための前提をスパッと云うのが、気になりました。だって、その前提をどう調べるかが大問題で、その方法論を見つけるだけで何年も何十年もかかっているのが科学の歴史なんですから‥‥‥。

でも、もしそんなことを詳しく説明していたら、それだけで、一年間の授業のほとんどが済んでしまうでしょう。ぼくも、いま化学の教師で、彼とおんなじように「調べてみると‥‥‥」 とやっています。

何人かの理科の実習生を代表して公開研究授業をやることになって、ぼくは「調べてみると・‥‥」のない授業をやってやろうと思いました。大勢の教師や、実習生を前にして、ぼくは、ベンゼンのビンを片手に、教科書には全く説明のない「ベンゼンの構造式決定のいきさつ」について、丸まる一時間の授業をやったのでした。

生物の実習生の一人が、「オレの先生、お前の研究授業ばっかりほめよる」とぼやいていましたから、ぼくの研究授業はけっこう評判よかったらしいのです。

♣♣

コスゲ先生は、毎時間、丸椅子をぶら下げて、ぼくと一緒に教室にゆき、後に座って、ぼくの授業を聞いていました。彼は、内容や授業のやり方について後でほとんどコメントしませんでした。気にしたぼくがきいてみても、「あれでいいです」 というだけでした。

ぼくは、自分が本職の教師になり、実習生を受け持つようになって始めて、彼の立派さが分ったように思いました。だいたい、自信のないくだらん教師ほど、やれ声が小さいだとか、まだ黒板の方を向きすぎてますだとか、そんな本質ではない些細なことを口やかましくいう。

さて、「やってやりなさいよ」といわれて、ぼくはよく、授業で山の話をしたものです。

死にそうになった話や、死んだ友人を薪で焼いた話など、生徒は真剣に聴いていました。でも、一番熱心に、一番喜こんで、ぼくの話を聞いていたのは、コスゲ先生ではなかったかと思います。ぼくも気をつけて、クラスが違ってもおんなじ話は二度としないようにしました。

授業が終って、並んで廊下を歩いていると、突然、ぼくに注意を促がし、

「ほれ、あのこ、美人やろ」

といったりしたものです。

その頃には、彼は、ぼくにとっては、もう指導教官というより、なんか少しこわい兄貴といった感じになっていたようです。だから、教育実習が終ってからも、招かれるままに、ぼくの大学に比較的近い彼の家によく出掛けたのです。

その頃には、彼は、ぼくにとっては、もう指導教官というより、なんか少しこわい兄貴といった感じになっていたようです。だから、教育実習が終ってからも、招かれるままに、ぼくの大学に比較的近い彼の家によく出掛けたのです。無邪気で、可愛いい、全然奥様らしくない奥さんが一緒にいました。化学の助手さんからきいて、彼が熱烈な恋愛の末に結婚したということを、ぼくは知っていました。でも、一向そういう感じでもないなと、ぼくが思っていると、奥さんが、

「この人、可愛いい女生徒には、すごく高いプレゼントしたりするんよ。けど、私には何にもくれないの」

と、ぼくに不平を告げ、コスゲ先生は、

「当り前や、釣った魚に餌やるバカがおるか」

と一笑に付しました。

たしか、二・三回目に行った時だったと思います。大学の文化祭の直ぐ後のことでした。

その頃、ぼくは、短大の女の子に熱をあげていました。もう二年越しだとはいっても、ようやく名前と住所が分った時だったんです。文化祭のフォーク・ダンスでようやく名前だけをきき出し、住所は学生課のオケイちゃんに頼んで調べてもらったのです。

コスゲさんに、この話をすると、

「そこやったら近いで。一緒に見にいこ」

そういうが早いか、ぼくをスクーターに乗せて走り出しました。もう夜でした。その商店みたいな家の前の電柱の蔭から家の中をのぞきながら、コスゲさんは、

「その娘出てきよらんなあ。あれオヤジやろ。こわそうやなあ」

などといっていました。

♣♣♣

福知山から亀岡に勤めが変り、一年ほどした頃から、ぼくはYMCAで英会話の勉強を始めたんです。

海外の山登りは、海外渡航がままならぬ当時としては、ぼくにとって、まだ夢みたいな話ではありました。しかし、どんなことであれ、夢を夢として、夢みているだけでは、それは、所詮夢でしかない。けれど、その夢を実現する為に必要なことを、何でもいいから実行動としてやってさえおれば、その時、それは、単なる夢ではなくなるはずだ。ぼくはそう信じていたのです。

だから、就職してからも、マウンテン・ワールドや、アルパインジャーナルといった年刊の洋書を取寄せて研究していたし、英会話や英文タイプも独習してはおりました。

亀中では、空き時間に、英語の先生の許しを得て借りた、えらく旧式の英文タイプをガチャガチャ、バタバタ叩いていたら、教頭先生が、

「そんなもん練習しとってやんか。えらいなあ」

と、本音とも批難ともつかぬようなことをいったものでした。

英文タイプは、二カ月もせぬうちに、なんとか打てるようになりました。勢いにのって、ついでに邦文タイプもやってやろう、とぼくは、事務室に通ったのですが、こっちの方はえらく困難で、数日もしないうちに諦めてしまったのです。

一方、英会話の方は、やっぱり、外人と実際に話さないと自習ではあかんと思いだし、YMCAの外人会話に入った訳です。上級コースに入るほどの自信はとてもなかったし、中級でさえ、どうかなと、少し不安だったのですが、初級というのも面白くないという感じで、ぼくは結局中級を選びました。多分、半年位通ったと思います。上手くなったような気もしました。反面、そんな気がしただけだったのかも知れません。

一方、英会話の方は、やっぱり、外人と実際に話さないと自習ではあかんと思いだし、YMCAの外人会話に入った訳です。上級コースに入るほどの自信はとてもなかったし、中級でさえ、どうかなと、少し不安だったのですが、初級というのも面白くないという感じで、ぼくは結局中級を選びました。多分、半年位通ったと思います。上手くなったような気もしました。反面、そんな気がしただけだったのかも知れません。今にして思えば、やっぱりあれは、畳の上の水練だったということです。数年後に、ぼくは、夢が実現した形で、カラコルムに行くのですが、パキスタンでの一日は、日本での練習の何ケ月にも相当すると思いました。

パキスタン人の多くが、ぼく達が、中・高・大学と十年間も英語を学んでいると聞いて、冗談をいっていると思ったようです。その時にぼくは感じたのですが、ぼく達は、英語ではなくて、英語学を学んだのだということでした。それは、丁度、いくら栄養学を勉強しても料理が作れないのとおんなじなんではないか。そしてさらにいえば、いくらお料理教室の秀才でも、山でめしがうまく作れるとは限らない。ところが、逆に、山でめしを作った経験があれば、街でも、どんな時でも、なんとか喰う物を作るのはたやすい話なんです。

やっぱり、何事であれ、現場主義、実地体験が必須なんではなかろうか、と思うのです。

♣♣♣♣

YMCAに通いだして、数ケ月たった頃だったと思います。その外人会話のクラスは、ぼくの危惧に反して、あんまりうまい奴がいなくて、ぼくは上手な方の数人に入っていました。人間そうなると調子づくもんで、さぼりのぼくとしては、異例に真面目に出席していたようです。

そんなある日、授業が終って、建物の外に出た所で、ぼくは、一人の女の子に再会したのです。もう、一年も会っていなかった。A子さんは、やはりここに通っていて、初級コースに入っているのだそうです。

「むづかして困ってんの、教えて」

懐かしさもあって、ぼくは、彼女と「再会」という名のキッサ店に行きました。いや別にカッコつけた訳ではなく、何となく入ったんです。

中級コースの優等生として、大いにのっていたぼくは、でかい面して、口うつしの発音練習をやりました。うす暗い、そのキッサ店の中で、真剣な表情で、たどたどしく、口をゆがめて後を追う彼女の唇が、奇妙にコケティッシュに映り、ぼくは、キスしたい衝動にかられたのでした。でも、以前とおんなじように、ぼくは真面目な態度で、一緒に帰りの電車に乗りました。

学生の頃、ぼくは河原町の、「山小舎」だったか「灯」だったか忘れてしまいましたが、そうした山小舎みたいな感じのキッサ店によく行っていました。

学生の頃、ぼくは河原町の、「山小舎」だったか「灯」だったか忘れてしまいましたが、そうした山小舎みたいな感じのキッサ店によく行っていました。昼頃、大学へ行くと、研究室を回って、「すまん、モクくれや」とタバコを集めます。十数本集めた所で、自分の部屋へ帰り、タバコを吸って、やってくる山岳部の後輩とだべっていると直ぐ夕方になってしまいます。その頃になると、いつも決って連れのダンボーが現われ、「よお、タカダ、どや、センターいこか」。センターというのは、ぼくたちの符牒で四条河原町あたりの事でした。

市電で行き着くと、もうその辺りは、通勤帰りのサラリーマンでラッシュでした。

「お前、金あるんやろ」

「ないぞ、お前ある思てた」

「アホか、出よかいうて誘うからあると思うやんケ」

でも、ダンボーは、少しもあわてず、「なんとかなる」と、そのまま、人の流れの中に立っているのです。ものの二〇分としないうちに、彼の知り合いが通りかかり、彼は、二人分のコーヒ代を貸りてしまいます。膳所高のラグビー部のエースだった彼には、沢山の友人がいるんだそうでした。

そこで、ぼく達は、いつものキッサ店にゆき、閉店近くまでねばります。それからまた大学にとって帰り、もう誰もいない、深夜の大学の冷たく光るガラス器具にとりまかれ、水道の滴の音だけが、チョポン、チョポンと異様に響く、少し不気味な感じの実験室で、一人実験を始めるのでした。

さて、あのキッサ店に、ウエイトレスとして、A子さんが現われたのは、もう卒論をまとめ始めていた頃だったと思います。

5.教師らしくない大先生たち

♣

自宅から通勤することになって、それはいいですななどと人から云われましたが、ぼく自身、あんまりよくなかったんです。だいいち、前みたいに、学校のチャイムが聞えません。朝に弱いぼくは、よく電車に乗り遅れました。

五、六年前、学校の健康診断で、低血圧気味ですと告げられたので、自覚症状はありませんが、どういう症状が起こるんですかときくと、そのお医者さんは、

「朝が起きられません」

と答え、ぼくはハタと手を打つ気分で、大喜びで、

「そうですか。そうでしょう。ぼくはもうずっと前から低血圧だったはずです」

おまけに、彼は「お酒を飲むと血圧が上がるので、正常になるので、きっと調子がよくなるはずです」 といい、ぼくはますます大喜こびで、

「そうです、その通りです」

と、合槌をうったものでした。

ところが、そのすぐ後で、カラコルムに遠征登山に行くことになりました。隊のドクターで、ぼくの山の後輩のタカヒコは、「右と左とは同んなじとちがうんやで」といいながら、えらく真剣に測定してから、

「どうもあらへんやん、タカダはん」

ぼくは必死になって、

「いやそんなことない。低いはずや」

と、がんばりました。

と、がんばりました。

「そやけど、この通り正常でっせ。その時たまたま低かったんやろ」

な−んや、あほらしい。あれは間違いやったんか。そうすると、オレの寝呆うは、やっぱり、ぐうたらの所為なんか。ぼくは、ガックリきてしまったのでした。

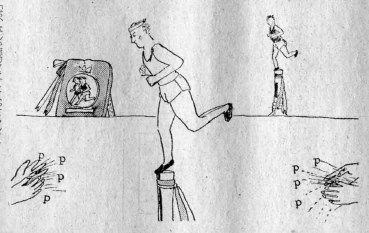

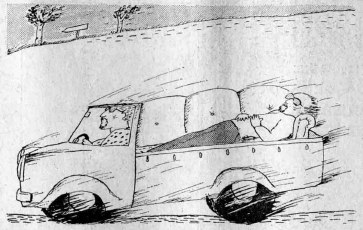

さて、遅刻してはならんと、オフクロに、「起こしてナ」と頼んでおいても、自分も学校勤めで、自分が遅刻せずにゆくだけで精一杯の母親は、一声かけるだけで、飛びだしてしまうのが常でした。

起こされてサッと起き、顔を洗って、さて、少し早く起きすぎた。ちょっとうたたねする位の時間は充分にある。もうしばらくウトウトするか、などと思っていると、なんのことはない、それが夢で、まだ寝込んだままでした。

顔も洗わずに、駅まで全力疾走。枕木の柵に張った鉄線を足場に、柵を飛び越して、入って来た電車に飛び乗り。国鉄の車中でまた眠り込んで、亀岡駅につくと、学校まで、またひと走り。いまチャイムが鳴り終った所です。正門まで廻るのは時間が足らないし、遅刻したのがバレてしまいそうな気がしました。生垣の隙間から学校にもぐり込むと、目の前が、一時問目の授業のクラスでした。そのまま、教科書なしで授業を終えると、生徒にカバンとオーバーを渡し、

「これ、分らんように、ソッと、ワシの机の上に置いといてえな」

と頼んだのです。

♣♣

ある日の昼さがり、まだその中学へ行って数日しかたっていない頃だったと思います。 隣の机のオヤブンが、ぼくに、突然声をかけました。ちょっと出掛けようというのです。

このハマダ先生は、なんか、ジャン・ギャバンによく似ているのですが、ヒョロッとしているので、なんだか栄養失調にかかったジャン・ギャバンという感じです。ぼくが、初対面で、

「ジャン・ギャバンに似てますなあ」

というと、彼は、わが意を得たりという顔で、目をギョロッとむいて、

「ワシ、むかしなあ、ギャバンの〈ペペルモコ〉ちゅう映画がきて、似てるいわれて、スケペペゆうあだ名ついたんや」

「はあ?」

「あんな、スケベーなペペルモコゆうことや」

ほんとに、もの腰が、古きよき時代のギャング映画の主役そっくりなんです。

ぼくは、直ぐ、彼に、オヤブンというニックネームをつけました。もちろん、この命名は、ぼくだけしか知りません。でも、そう思っていると、態度まで、親分に対する子分の様になったのか、少したって、彼が誰かにぼくのことを、若いのに見どころのある奴や、といっていたということをききました。ただ、その理由というのが、なかなかケッサクで、オレがタバコをくわえると、サッと火を出しよる、というのです。

ぼくは、直ぐ、彼に、オヤブンというニックネームをつけました。もちろん、この命名は、ぼくだけしか知りません。でも、そう思っていると、態度まで、親分に対する子分の様になったのか、少したって、彼が誰かにぼくのことを、若いのに見どころのある奴や、といっていたということをききました。ただ、その理由というのが、なかなかケッサクで、オレがタバコをくわえると、サッと火を出しよる、というのです。

オヤブンは、ぼくを伴って外に出ると、カブの後ろに「乗れ」と命じ、ぼくを乗せると校門を走り出しました。ぼくたちは、学校の近くの美容院へ行ったのです。そこのマスターは、彼のクレー仲間のようでした。オヤブンは、クレー射撃の名手で、国体選手なのだそうです。その美容院で、ぼくは散髪させられたのです。若い美容師さんが、たくさんいるので、ぼくは少しテレていました。

数日して、オヤブンは、またぼくを連れだすと、こんどは9号線を東に向かいました。

気がつくと、ヤギセンや、フジムラはんや、フクチはんも、一緒に走っています。どこへ行くのかと思っていると、老ノ坂の上にある茶店が目的地で、そこへ、「ぜんざい」を食べに行ったのです。

みんなほんとにゆかいな仲間という感じで、全然先生らしくありません。ところが、ひとたび会議となると、彼等は教育論をとおとおと述べるのです。少しびっくりしました。 ある時、陸上競技部の部員が急増したので、スパイクが全然足らなくなり、なんとか買い足してほしいと、ぼくはクラブ予算担当の先生に頼み込んでいました。その先生も、他の先生も、

「そら無理ですよ」

と、全然取り合ってくれません。その時、オヤブンが横から口をはさみ「ワシの部の剣道部の金を廻したる。残りは出してもらえ」といってから、少し声を高くして、

「タカダ、若いうちや。思う通り存分にやれ。骨はワシが拾うたる」

スパイクはみんな買えたんです。

♣♣♣

フジムラはんは、職員会議の時、ぼくの隣りで、ノートにメモを取りながら、時々ぼくに耳うちしてくれました。

「あの人の発言、よう聞いててみ。面白いで。賛成とも反対とも分らんようにしゃべっとるやろ。ああしながら、みんなの様子を見とるんや。それで、どっちが多数かということを見極めたら、最後に多数の方に賛成の意見にして締めくくりよる。そんで状勢がつかめんかったら、そのまま終りよるんや。まあ、そういう風に観察しながら聞いとったらオモロイで‥‥‥」

なるはど、そう云われてみるとそうみたいでした。まあ、職員会議で発言するしないに関係なく、こうした風な教師は、けっこう多いんではないか、とぼくは思っています。

フジムラ先生は、「川遊び」 が趣味で、夏休み中、保津川で素もぐりをやるんだそうです。ぼくも、中学・高校を通じて、木津川で素もぐりに熱中した経験があったので、話が合いました。

夏休み前、彼は、全く突然に、

「オレには夢があってなあ」

と、話し出したので、一体なんのことかと思ったら、水の底でウンコしてみたい、というんです。

ぼくの山の後輩にも似たようなことを考えた奴がいて、彼の場合、正月元旦の朝、日本アルプスの白馬乗鞍の二九〇〇米の頂上雪原にしゃがみ込み、初日の出と、ウンコの出を一致させるというものでした。彼は、三年越しで、このトライアルを成功させたんです。

ぼくの山の後輩にも似たようなことを考えた奴がいて、彼の場合、正月元旦の朝、日本アルプスの白馬乗鞍の二九〇〇米の頂上雪原にしゃがみ込み、初日の出と、ウンコの出を一致させるというものでした。彼は、三年越しで、このトライアルを成功させたんです。

このことを、フジムラはんに話すと、ワシもやるで、などといっていました。それにしても、水の底で、息がつづくのかしらん、とぼくは心配になりました。

夏休みがすんで、学校にゆくと、彼はぼくを見るなり、

「タカダはん。やったで」

頭のうえの方で、水面がキラキラと輝いていて、そこへ向かって、ウンコがスーツと浮上していったんだそうです。その様を頭に画いて、きっと美しかっただろうなあ、とぼくは思い、少し感激していました。

さて、オヤブンは、あの美容院の二階で、時々、8ミリの映画会を聞いていました。来いといわれてゆくと、彼のクレー仲間や連れの教師が集まっていて、自分が写した「きじ撃ち」のハンティングの映画をやっています。

ストーリーも何もない、犬がポイントし、ハンターが構え、鳥がストンと落ち、犬が獲物を口にブラブラさげて帰ってくる。そんなカットの、全く単調な繰り返しです。ほんとうにうんざりしました。時々、ブルー・フィルムがはさまることがあって、こっちの方は、あんまりうんざりしませんでした。

ある時、校長が来ていて、ブルー・フィルムを見ていました。全然悪びれず、

「うーん。おもしろいなあ」

などといっているので、ぼくは、なるはどこれは大親分だと思ったのです。

♣♣♣♣

今までに、ぼくが出合った校長 --般的には、こういう時は、仕えた校長といいます--は、のベ七人なのですが、あの校長は、その中でも少ない大校長の部類に属していたように思います。

事実、大校長や、ということになっていました。巨躯をゆったりと保たせて、常に鷹揚にかまえ、口数は少ない方で、だいたい「ハッハッハァ」と笑ってるだけという感じでした。時としてしゃべると、身体に似合わぬ細い声で、冗談とも皮肉ともつかめぬようなことをゆうんです。

まだ、海外旅行が珍しかったその頃、彼は教育視察団として、訪米しました。その報告会をやるというので、ぼくも聞きにいったのです。当時ぼくは、海外での山登りをめざしていて、英会話の勉強をしたり、英文タイプの練習をしたりしていました。きっちり聴いて何かを盗んでやろうという気分でした。

ところが、彼の話は、羽田飛行場を飛びたつ所から始まったかと思うと、

「さすがに飛行機は高い所を飛びます。なにしろ、雲が下に見えるんです」

いや、びっくりしたというか、アホらしくなりました。そんなもん、山に登っても雲ぐらい下に見えるわい、とぼくは思いました。

アメリカに渡ってからの話で、町を歩いていると、立看板があって、NO COVER と書いてあったのだそうです。連れの校長が、

アメリカに渡ってからの話で、町を歩いていると、立看板があって、NO COVER と書いてあったのだそうです。連れの校長が、

「ノーカバーちゅうのは、カバーがないんやから、これはきっとストリップや」

そういったんだそうです。

中に入っても、どうも様子がおかしい。そこは大食堂で、

「ノーカバー」というのは「ノーチップ」つまり「チップいりません」という意味だった。

「やはり、英語ぐらいは使えるようにして行かないと、こういう失敗をします」

てな調子で話は終り、ぼくは、はぐらかされっぱなしだったのです。

でも、こんな愚ともつかぬ話を大真面目でやれるとは、やっぱり大したもんだ、とも思ったのでした。

この学校は、校長室の真横に教室があって、そこでの授業の話は、校長室につつ抜けに聞こえるという話でした。大方の教師は、この教室で授業するのをいやがっていたようです。でも、ぼくは全然気になりませんでした。人が聞いていようがいまいが、自分でやれるようにしかやれんではないか。ぼくはそう開き直っていたのかも知れません。

大体、どの校長も、教師の授業を聞こうなどとはしない。そういうことをしてはいけない、と思ってるかのようです。どうしてそうなのか聞いたことはありませんが、変な話だという気がします。

ところで、あの校長は、やっぱりぼくの授業を聞いていたらしいのです。ぼくの離任式の時、ぼくのことを「極めてユニークな授業をなさいました」などといったのです。

自宅から通勤することになって、それはいいですななどと人から云われましたが、ぼく自身、あんまりよくなかったんです。だいいち、前みたいに、学校のチャイムが聞えません。朝に弱いぼくは、よく電車に乗り遅れました。

五、六年前、学校の健康診断で、低血圧気味ですと告げられたので、自覚症状はありませんが、どういう症状が起こるんですかときくと、そのお医者さんは、

「朝が起きられません」

と答え、ぼくはハタと手を打つ気分で、大喜びで、

「そうですか。そうでしょう。ぼくはもうずっと前から低血圧だったはずです」

おまけに、彼は「お酒を飲むと血圧が上がるので、正常になるので、きっと調子がよくなるはずです」 といい、ぼくはますます大喜こびで、

「そうです、その通りです」

と、合槌をうったものでした。

ところが、そのすぐ後で、カラコルムに遠征登山に行くことになりました。隊のドクターで、ぼくの山の後輩のタカヒコは、「右と左とは同んなじとちがうんやで」といいながら、えらく真剣に測定してから、

「どうもあらへんやん、タカダはん」

ぼくは必死になって、

「いやそんなことない。低いはずや」

と、がんばりました。

と、がんばりました。「そやけど、この通り正常でっせ。その時たまたま低かったんやろ」

な−んや、あほらしい。あれは間違いやったんか。そうすると、オレの寝呆うは、やっぱり、ぐうたらの所為なんか。ぼくは、ガックリきてしまったのでした。

さて、遅刻してはならんと、オフクロに、「起こしてナ」と頼んでおいても、自分も学校勤めで、自分が遅刻せずにゆくだけで精一杯の母親は、一声かけるだけで、飛びだしてしまうのが常でした。

起こされてサッと起き、顔を洗って、さて、少し早く起きすぎた。ちょっとうたたねする位の時間は充分にある。もうしばらくウトウトするか、などと思っていると、なんのことはない、それが夢で、まだ寝込んだままでした。

顔も洗わずに、駅まで全力疾走。枕木の柵に張った鉄線を足場に、柵を飛び越して、入って来た電車に飛び乗り。国鉄の車中でまた眠り込んで、亀岡駅につくと、学校まで、またひと走り。いまチャイムが鳴り終った所です。正門まで廻るのは時間が足らないし、遅刻したのがバレてしまいそうな気がしました。生垣の隙間から学校にもぐり込むと、目の前が、一時問目の授業のクラスでした。そのまま、教科書なしで授業を終えると、生徒にカバンとオーバーを渡し、

「これ、分らんように、ソッと、ワシの机の上に置いといてえな」

と頼んだのです。

♣♣

ある日の昼さがり、まだその中学へ行って数日しかたっていない頃だったと思います。 隣の机のオヤブンが、ぼくに、突然声をかけました。ちょっと出掛けようというのです。

このハマダ先生は、なんか、ジャン・ギャバンによく似ているのですが、ヒョロッとしているので、なんだか栄養失調にかかったジャン・ギャバンという感じです。ぼくが、初対面で、

「ジャン・ギャバンに似てますなあ」

というと、彼は、わが意を得たりという顔で、目をギョロッとむいて、

「ワシ、むかしなあ、ギャバンの〈ペペルモコ〉ちゅう映画がきて、似てるいわれて、スケペペゆうあだ名ついたんや」

「はあ?」

「あんな、スケベーなペペルモコゆうことや」

ほんとに、もの腰が、古きよき時代のギャング映画の主役そっくりなんです。

ぼくは、直ぐ、彼に、オヤブンというニックネームをつけました。もちろん、この命名は、ぼくだけしか知りません。でも、そう思っていると、態度まで、親分に対する子分の様になったのか、少したって、彼が誰かにぼくのことを、若いのに見どころのある奴や、といっていたということをききました。ただ、その理由というのが、なかなかケッサクで、オレがタバコをくわえると、サッと火を出しよる、というのです。

ぼくは、直ぐ、彼に、オヤブンというニックネームをつけました。もちろん、この命名は、ぼくだけしか知りません。でも、そう思っていると、態度まで、親分に対する子分の様になったのか、少したって、彼が誰かにぼくのことを、若いのに見どころのある奴や、といっていたということをききました。ただ、その理由というのが、なかなかケッサクで、オレがタバコをくわえると、サッと火を出しよる、というのです。オヤブンは、ぼくを伴って外に出ると、カブの後ろに「乗れ」と命じ、ぼくを乗せると校門を走り出しました。ぼくたちは、学校の近くの美容院へ行ったのです。そこのマスターは、彼のクレー仲間のようでした。オヤブンは、クレー射撃の名手で、国体選手なのだそうです。その美容院で、ぼくは散髪させられたのです。若い美容師さんが、たくさんいるので、ぼくは少しテレていました。

数日して、オヤブンは、またぼくを連れだすと、こんどは9号線を東に向かいました。

気がつくと、ヤギセンや、フジムラはんや、フクチはんも、一緒に走っています。どこへ行くのかと思っていると、老ノ坂の上にある茶店が目的地で、そこへ、「ぜんざい」を食べに行ったのです。

みんなほんとにゆかいな仲間という感じで、全然先生らしくありません。ところが、ひとたび会議となると、彼等は教育論をとおとおと述べるのです。少しびっくりしました。 ある時、陸上競技部の部員が急増したので、スパイクが全然足らなくなり、なんとか買い足してほしいと、ぼくはクラブ予算担当の先生に頼み込んでいました。その先生も、他の先生も、

「そら無理ですよ」

と、全然取り合ってくれません。その時、オヤブンが横から口をはさみ「ワシの部の剣道部の金を廻したる。残りは出してもらえ」といってから、少し声を高くして、

「タカダ、若いうちや。思う通り存分にやれ。骨はワシが拾うたる」

スパイクはみんな買えたんです。

♣♣♣

フジムラはんは、職員会議の時、ぼくの隣りで、ノートにメモを取りながら、時々ぼくに耳うちしてくれました。

「あの人の発言、よう聞いててみ。面白いで。賛成とも反対とも分らんようにしゃべっとるやろ。ああしながら、みんなの様子を見とるんや。それで、どっちが多数かということを見極めたら、最後に多数の方に賛成の意見にして締めくくりよる。そんで状勢がつかめんかったら、そのまま終りよるんや。まあ、そういう風に観察しながら聞いとったらオモロイで‥‥‥」

なるはど、そう云われてみるとそうみたいでした。まあ、職員会議で発言するしないに関係なく、こうした風な教師は、けっこう多いんではないか、とぼくは思っています。

フジムラ先生は、「川遊び」 が趣味で、夏休み中、保津川で素もぐりをやるんだそうです。ぼくも、中学・高校を通じて、木津川で素もぐりに熱中した経験があったので、話が合いました。

夏休み前、彼は、全く突然に、

「オレには夢があってなあ」

と、話し出したので、一体なんのことかと思ったら、水の底でウンコしてみたい、というんです。

ぼくの山の後輩にも似たようなことを考えた奴がいて、彼の場合、正月元旦の朝、日本アルプスの白馬乗鞍の二九〇〇米の頂上雪原にしゃがみ込み、初日の出と、ウンコの出を一致させるというものでした。彼は、三年越しで、このトライアルを成功させたんです。

ぼくの山の後輩にも似たようなことを考えた奴がいて、彼の場合、正月元旦の朝、日本アルプスの白馬乗鞍の二九〇〇米の頂上雪原にしゃがみ込み、初日の出と、ウンコの出を一致させるというものでした。彼は、三年越しで、このトライアルを成功させたんです。このことを、フジムラはんに話すと、ワシもやるで、などといっていました。それにしても、水の底で、息がつづくのかしらん、とぼくは心配になりました。

夏休みがすんで、学校にゆくと、彼はぼくを見るなり、

「タカダはん。やったで」

頭のうえの方で、水面がキラキラと輝いていて、そこへ向かって、ウンコがスーツと浮上していったんだそうです。その様を頭に画いて、きっと美しかっただろうなあ、とぼくは思い、少し感激していました。

さて、オヤブンは、あの美容院の二階で、時々、8ミリの映画会を聞いていました。来いといわれてゆくと、彼のクレー仲間や連れの教師が集まっていて、自分が写した「きじ撃ち」のハンティングの映画をやっています。

ストーリーも何もない、犬がポイントし、ハンターが構え、鳥がストンと落ち、犬が獲物を口にブラブラさげて帰ってくる。そんなカットの、全く単調な繰り返しです。ほんとうにうんざりしました。時々、ブルー・フィルムがはさまることがあって、こっちの方は、あんまりうんざりしませんでした。

ある時、校長が来ていて、ブルー・フィルムを見ていました。全然悪びれず、

「うーん。おもしろいなあ」

などといっているので、ぼくは、なるはどこれは大親分だと思ったのです。

♣♣♣♣

今までに、ぼくが出合った校長 --般的には、こういう時は、仕えた校長といいます--は、のベ七人なのですが、あの校長は、その中でも少ない大校長の部類に属していたように思います。

事実、大校長や、ということになっていました。巨躯をゆったりと保たせて、常に鷹揚にかまえ、口数は少ない方で、だいたい「ハッハッハァ」と笑ってるだけという感じでした。時としてしゃべると、身体に似合わぬ細い声で、冗談とも皮肉ともつかめぬようなことをゆうんです。

まだ、海外旅行が珍しかったその頃、彼は教育視察団として、訪米しました。その報告会をやるというので、ぼくも聞きにいったのです。当時ぼくは、海外での山登りをめざしていて、英会話の勉強をしたり、英文タイプの練習をしたりしていました。きっちり聴いて何かを盗んでやろうという気分でした。

ところが、彼の話は、羽田飛行場を飛びたつ所から始まったかと思うと、

「さすがに飛行機は高い所を飛びます。なにしろ、雲が下に見えるんです」

いや、びっくりしたというか、アホらしくなりました。そんなもん、山に登っても雲ぐらい下に見えるわい、とぼくは思いました。

アメリカに渡ってからの話で、町を歩いていると、立看板があって、NO COVER と書いてあったのだそうです。連れの校長が、

アメリカに渡ってからの話で、町を歩いていると、立看板があって、NO COVER と書いてあったのだそうです。連れの校長が、「ノーカバーちゅうのは、カバーがないんやから、これはきっとストリップや」

そういったんだそうです。

中に入っても、どうも様子がおかしい。そこは大食堂で、

「ノーカバー」というのは「ノーチップ」つまり「チップいりません」という意味だった。

「やはり、英語ぐらいは使えるようにして行かないと、こういう失敗をします」

てな調子で話は終り、ぼくは、はぐらかされっぱなしだったのです。

でも、こんな愚ともつかぬ話を大真面目でやれるとは、やっぱり大したもんだ、とも思ったのでした。

この学校は、校長室の真横に教室があって、そこでの授業の話は、校長室につつ抜けに聞こえるという話でした。大方の教師は、この教室で授業するのをいやがっていたようです。でも、ぼくは全然気になりませんでした。人が聞いていようがいまいが、自分でやれるようにしかやれんではないか。ぼくはそう開き直っていたのかも知れません。

大体、どの校長も、教師の授業を聞こうなどとはしない。そういうことをしてはいけない、と思ってるかのようです。どうしてそうなのか聞いたことはありませんが、変な話だという気がします。

ところで、あの校長は、やっぱりぼくの授業を聞いていたらしいのです。ぼくの離任式の時、ぼくのことを「極めてユニークな授業をなさいました」などといったのです。

4.神のみが知る才能の限界

♣

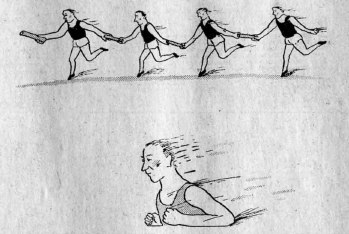

一年もたつと、陸上部は、ずいぶんしっかりしたクラブになっていました。男子部と女子部があって、それぞれ数十人の部員を擁し、大会では、男子優勝、女子優勝、総合優勝という具合でした。

他所の中学では、大会前に、体育の先生が、速そうなのを授業の時に選んで連れてくるのですが、こっちの方は、連日、走るだけでなく、スタートの練習から、バトンタッチの練習までやっているのですから、勝って当然の話でした。

ただ、部員の大部分は、あんまり勉強の好きでない、というよりか、全くキライな連中でした。ぼくは、人に、「遅進児救済クラブみたいなもんですよ」とふざけていました。まったくの話、授業の時には、ドロンとした眼をして、まるで死んでるみたいな奴が、生きかえった様に走っているんですから……。

その頃、もうぼくは、前のように、毎日一緒に練習するということもなくなっていました。もう放っておいてもよいと思っていました。

そんなある日、ぼくが廊下を歩いていると、一人の背のスラリとした生徒とすれ違ったのです。ヒョイ、ヒョイと歩いてくる様を目にとめていて、ぼくは何となく気になりました。

それでふり返ると、

「ちょっと、ちょっと」

と呼び止めたのです。

「君、なんか運動クラブに入ってるんケ」

「君、なんか運動クラブに入ってるんケ」

「いいえ、ブラスバンド部です」

ぼくは、彼の身体を眺め廻しながら、

「ふうん。どこにも入ってへんの」

「はあ、ブラスバンドの指揮やってます」

そう言われて見ると、たしかに、ブンチャカ、ブンチャカの先頭に立って、長い棒をツータカ、ツータカと振ると、きっとカッコいいだろうという気はしました。

でも、グラウンドのトラックを疾走したらもっと絵になる、とも思ったんです。

「どうや、いっぺん走ってみいへんか」

それで、ぼく達二人は、亀高グランドを走ったのです。思った通り、彼は、流れるような、しなやかな走りをしたのでした。

これはいける。ぼくは、口丹波大会に出るように説得し、彼は、

「出てもいいっちゃ」

といったのです。

種目は、四〇〇米にしました。いや、別に理由はなかったんです。何となく、そうしようと思っただけです。

口丹波大会は、もう一週間先に迫っていました。練習する日は少ししかありません。でも、ぼくは彼にそんなキツイ練習を課した記憶はありません。ごく普通のインターバル・トレーニングという持久力をつける練習をしただけです。

彼を勝たせようなどとは思いませんでした。入賞するとも思いませんでした。ただ、彼は、ぼくがパッと見て、イメージした通りの走りをした。そのことだけで悦に入っていた。それだけのようです。

ところが、驚いたことに、彼は悠悠一等になってしまったのです。

♣♣

ほんとにびっくりしました。嬉しいびっくり、というべきでしょうか。

でも、もっと驚いたのは、当の本人だったかも知れません。

「さあ、府下大会で、がんばれよ」

と、ぼくがいうと、延増君は、

「ええ、ええ」

と、ニコニコしていました。

府下大会まで二週間位だったでしょうか。

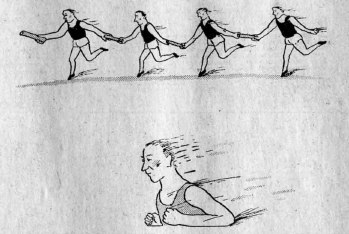

こんどは、ぼくも、かなり真剣にコーチしました。でも、陸上部に籍を置いたことのないぼくには、特にこれといった知識も、方法論もありません。ぼくがやったのは、下級生と競争させることでした。対等にやったのでは勝負は決っていますから、下級生二人のリレーと競わすのです。この方法は、リレーのランナーを替えたり、順番を変化させたり、あるいは、人数を増やしたりして、ぼくのイメージするスピードで練習させることができるんです。これはかなりキツイ練習だったようです。だって、相手はいつも二人以上で、とっかわりひっかわり、いつも新手なのですから……。

エンソは、毎日黙々と、下級生を必死に追いかけていたのです。

府下大会の日、西京極の競技場に入ると、褐色のアンツーカーが鮮やかに目に映り、どこかの女子高生が、まるでかもしかのようなしまった肢体をはづませて、走っていました。観客は少ない方です。高校野球のような、お祭り騒ぎがきらいで、観客のいない山登りというスポーツをやってきたぼくにとって、好ましい雰囲気がありました。

府下大会の日、西京極の競技場に入ると、褐色のアンツーカーが鮮やかに目に映り、どこかの女子高生が、まるでかもしかのようなしまった肢体をはづませて、走っていました。観客は少ない方です。高校野球のような、お祭り騒ぎがきらいで、観客のいない山登りというスポーツをやってきたぼくにとって、好ましい雰囲気がありました。

「予選では、通ることだけ考えたらええ。全力だすな」とぼくは指示しました。エンソはなんなく予選をパス。決勝に進出です。

「第一コース、ノベマス君、亀岡中学」

というコ−ルがあり、誰のことかと思ったら、エンソの事でした。訓読みしたんです。

四〇〇米競争は、セパレートコースですから、奴は、一等内側で、一番後に立っています。六人のランナーは、静かにひざを落し、ぼくは、口がカラカラに乾き、ひざが少しふるえていました。

ターンという音と共に、六人のランナーは流れるように走りだしました。エンソは一番ビリです。カーブから直線コースに入るところで、ひとかたまりになり、ああっ、奴はトップ。グングンとばし差があき、独走のままゴール。二位とは五、六米も問があいていました。

やったあ、と叫び出したいのをこらえて、ぼくは、つとめて平静さをよそおっていたのです。驚いたのは、ぼくではなく、他校の先生や、高校の顧問だったようです。彼は全く無名で、ほんとのダークホースだったからです。おまけに、新記録だったのですから……。

直ぐ、何人もの私立高校の先生が、極めて丁重な態度で、トレードに現われましたが、ぼくは、いや、それは本人の意志次第ですから、と答えていたんです。

♣♣♣

満一歳で、祖父母のもとに預けられ、山羊のミルクと卵黄で育てられたぼくは、小学生の頃、ひどく身体が弱かったようです。週に一・二回は、鼻血がでたとか、脳貧血で倒れたとかで、保健室のやっかいになっていたそうです。

それが、カゼ一つひかないようになったのは、中学でバレー部に入ってからだと思います。帝塚山学園は、中学・高校が一緒でしたから、毎日、高校生にしごかれました。目の前が真暗になって、気がついたら、バケツの水をぶっかけられていたというようなことが何回かありました。帰りの西大寺駅の乗りかえのベンチで、眠り込んでしまい、気がついたら一時間もたっていたというようなこともありました。

県立奈良高校では柔道部でした。柔道部に入ったのは、一つには、集団競技にいや気がさしたとまではいかないにしても、自分だけの力をためすようなことがやりたかった。もう一つには、中三の時、ヤクザにからまれ、ひどくビビったことがあって、ケンカに強くなってやろうと思ったのが、その理由のようです。

それで、一年生の一月に十日間の寒梧古がありました。まだ暗いうちに起きて、初発の電車で学校にゆきます。一回も遅刻せず、皆勤で、無事終了証をもらいました。

それで、一年生の一月に十日間の寒梧古がありました。まだ暗いうちに起きて、初発の電車で学校にゆきます。一回も遅刻せず、皆勤で、無事終了証をもらいました。

それまで、学校に遅刻ばっかりしているぼくに、あいそをつかしながら、文句ばっかりいっていた父親に、母親は、この頃、

「この子は、自分でやろうとしないとやらないし、やろうと思ったらやるようだから、もう一切何も云わないでおこう」

と、提案していたようです。

大学で、山岳部に入り、勝負する相手が人間ではなく、とてつもなく強大で、非情な自然であるという、これまでと全く異質な世界を知りました。それまでの勝手気ままな山登りではない、冬の岩壁登攀という、苛酷でごまかしのきかない空間で、ぼくは始めて、頼りになるのは自分だけという世界を知ったようでした。

その頃、ぼくが、まだ主流ではなかった岩壁登攀を目指したのは、人数の少ない部員で、関東の連中に負けないためには、少数精鋭主義で、未登の岩壁を攀るしかなかったからだと思います。そして剱岳東大谷GIの初登攀に成功し、ぼくは京都新聞に原稿を頼まれました。この原稿をスポーツ記者がリライトした記事は、特集の二面見開きで載りました。

そしていま、ぼくが亀中で初めた陸上競技は、またこれまでとは異った面白さがあった。それは、何日間もかかる山登りと較べれば、勝負は一瞬に決まり、時には、一秒の数分の一で、勝敗が分れる。

もちろん、エンソを練習させるという要請もありましたが、ぼく自身、自分が走ることに夢中になっていたようです。

府下大会で圧倒的に優勝したエンソ君の近畿大会は、一ケ月後に迫っていました。

♣♣♣♣

実をいうと、ぼく自身も、大会に出てやろうと思い定めていたのです。

京都府教職員陸上競技大会というのがあって府下の幼推園から大学までの教師の大会です。ぼくは、一五〇〇米と一万米の二種目にエントリーしておきました。

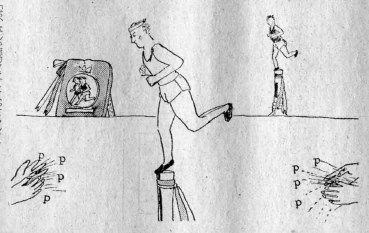

必要にせまられて、体育生理やトレーニング論や陸上競技の技術書などを買い込んで、勉強もしましたが、不思議に、人に聞こうという気はしませんでした。これまでの山登りで、誰も攀っていないルートを拓いたり、人のやらないようなことを主にやってきた経験から、人にきくことなんて、あんまり意味ない。自分でやみくもにやってみる方がいいんだ、などと勝手に考えていたようです。

それで、やっぱりぼくも、エンソがやったのと同じように、リレーとの競争という方法で練習していました。ただぼくが気付いたのは、短距離に弱い、つまりスピードがないということでした。

スピードを増すための特別な練習法など、あんまりどこの本にも書いてありませんでした。ただ一つだけ、ある本に、「スピードは先天的なもので、後天的にこれを得るのはむづかしい。もしかしたら、坂道を走り降るとか、追い風で走るというのが効果的であるかも知れない」と書いてあったのです。

ちょうど、うまい具合に台風がやってきました。ぼくとエンソは、誰もいないグラウンドで、すごい雨風の中を走りました。エンソは、だんだんバテてきて、ゆっくり走るようになったので、ぼくは激しく背中を突き、彼は泥の中にのめり倒れたのでした。

ちょうど、うまい具合に台風がやってきました。ぼくとエンソは、誰もいないグラウンドで、すごい雨風の中を走りました。エンソは、だんだんバテてきて、ゆっくり走るようになったので、ぼくは激しく背中を突き、彼は泥の中にのめり倒れたのでした。

さて、服部緑地公園競技場で行われる近畿大会に、エンソとぼくは、盛大な見送りを受けて出発したのですが、結果は駄目でした。予選は三位でからくも通過しましたが、決勝では六位、つまりビリだった。記録は、彼としては悪くなかったんです。なるほど、上には上があるもんだ、とぼくは思いました。でもまあこれからや、とぼくは彼をはげましていたのです。

その後彼は、亀高へ進み、陸上部で練習をつづけ、さらに、広島大学の教育学部に入ってからも陸上部でがんばったのですが、以後記録は全くのびなかったのだそうです。とうとう見切りをつけて、大学二年生の時、ラグビー部に移ったと聞きました。

人間は盆栽の木みたいに勝手に造れる訳じゃなし、才能だって、神のみが知る限界があるのかも知れん。あの当時、彼の隠れた才能を見つけ出したような気になっていたぼくは、複雑な気分で、考え込んでしまったのでした。

一方、ぼくの方は、一五〇〇米も一万米もどちらも優勝しました。相手たちが弱かったのだろうとは思います。それにしても、大学時代に競技部だったホンチャン教師が沢山出場していましたから、スパイクもはかず、ただ一人ズック靴で走って優勝したぼくは、まんざらでもない気分でした。でも、これを機に、さらに「走り」に打ちこむなんて気はあんまり起らなかった。

なんぼ走ったかて死ぬことないもん。やっぱり、ぼくの前には、まだ見ぬヒマラヤの高峰がそびえ立っているような感じだったのです。

一年もたつと、陸上部は、ずいぶんしっかりしたクラブになっていました。男子部と女子部があって、それぞれ数十人の部員を擁し、大会では、男子優勝、女子優勝、総合優勝という具合でした。

他所の中学では、大会前に、体育の先生が、速そうなのを授業の時に選んで連れてくるのですが、こっちの方は、連日、走るだけでなく、スタートの練習から、バトンタッチの練習までやっているのですから、勝って当然の話でした。

ただ、部員の大部分は、あんまり勉強の好きでない、というよりか、全くキライな連中でした。ぼくは、人に、「遅進児救済クラブみたいなもんですよ」とふざけていました。まったくの話、授業の時には、ドロンとした眼をして、まるで死んでるみたいな奴が、生きかえった様に走っているんですから……。

その頃、もうぼくは、前のように、毎日一緒に練習するということもなくなっていました。もう放っておいてもよいと思っていました。

そんなある日、ぼくが廊下を歩いていると、一人の背のスラリとした生徒とすれ違ったのです。ヒョイ、ヒョイと歩いてくる様を目にとめていて、ぼくは何となく気になりました。

それでふり返ると、

「ちょっと、ちょっと」

と呼び止めたのです。

「君、なんか運動クラブに入ってるんケ」

「君、なんか運動クラブに入ってるんケ」「いいえ、ブラスバンド部です」

ぼくは、彼の身体を眺め廻しながら、

「ふうん。どこにも入ってへんの」

「はあ、ブラスバンドの指揮やってます」

そう言われて見ると、たしかに、ブンチャカ、ブンチャカの先頭に立って、長い棒をツータカ、ツータカと振ると、きっとカッコいいだろうという気はしました。

でも、グラウンドのトラックを疾走したらもっと絵になる、とも思ったんです。

「どうや、いっぺん走ってみいへんか」

それで、ぼく達二人は、亀高グランドを走ったのです。思った通り、彼は、流れるような、しなやかな走りをしたのでした。

これはいける。ぼくは、口丹波大会に出るように説得し、彼は、

「出てもいいっちゃ」

といったのです。

種目は、四〇〇米にしました。いや、別に理由はなかったんです。何となく、そうしようと思っただけです。

口丹波大会は、もう一週間先に迫っていました。練習する日は少ししかありません。でも、ぼくは彼にそんなキツイ練習を課した記憶はありません。ごく普通のインターバル・トレーニングという持久力をつける練習をしただけです。

彼を勝たせようなどとは思いませんでした。入賞するとも思いませんでした。ただ、彼は、ぼくがパッと見て、イメージした通りの走りをした。そのことだけで悦に入っていた。それだけのようです。

ところが、驚いたことに、彼は悠悠一等になってしまったのです。

♣♣

ほんとにびっくりしました。嬉しいびっくり、というべきでしょうか。

でも、もっと驚いたのは、当の本人だったかも知れません。

「さあ、府下大会で、がんばれよ」

と、ぼくがいうと、延増君は、

「ええ、ええ」

と、ニコニコしていました。

府下大会まで二週間位だったでしょうか。

こんどは、ぼくも、かなり真剣にコーチしました。でも、陸上部に籍を置いたことのないぼくには、特にこれといった知識も、方法論もありません。ぼくがやったのは、下級生と競争させることでした。対等にやったのでは勝負は決っていますから、下級生二人のリレーと競わすのです。この方法は、リレーのランナーを替えたり、順番を変化させたり、あるいは、人数を増やしたりして、ぼくのイメージするスピードで練習させることができるんです。これはかなりキツイ練習だったようです。だって、相手はいつも二人以上で、とっかわりひっかわり、いつも新手なのですから……。

エンソは、毎日黙々と、下級生を必死に追いかけていたのです。

府下大会の日、西京極の競技場に入ると、褐色のアンツーカーが鮮やかに目に映り、どこかの女子高生が、まるでかもしかのようなしまった肢体をはづませて、走っていました。観客は少ない方です。高校野球のような、お祭り騒ぎがきらいで、観客のいない山登りというスポーツをやってきたぼくにとって、好ましい雰囲気がありました。

府下大会の日、西京極の競技場に入ると、褐色のアンツーカーが鮮やかに目に映り、どこかの女子高生が、まるでかもしかのようなしまった肢体をはづませて、走っていました。観客は少ない方です。高校野球のような、お祭り騒ぎがきらいで、観客のいない山登りというスポーツをやってきたぼくにとって、好ましい雰囲気がありました。「予選では、通ることだけ考えたらええ。全力だすな」とぼくは指示しました。エンソはなんなく予選をパス。決勝に進出です。

「第一コース、ノベマス君、亀岡中学」

というコ−ルがあり、誰のことかと思ったら、エンソの事でした。訓読みしたんです。

四〇〇米競争は、セパレートコースですから、奴は、一等内側で、一番後に立っています。六人のランナーは、静かにひざを落し、ぼくは、口がカラカラに乾き、ひざが少しふるえていました。

ターンという音と共に、六人のランナーは流れるように走りだしました。エンソは一番ビリです。カーブから直線コースに入るところで、ひとかたまりになり、ああっ、奴はトップ。グングンとばし差があき、独走のままゴール。二位とは五、六米も問があいていました。

やったあ、と叫び出したいのをこらえて、ぼくは、つとめて平静さをよそおっていたのです。驚いたのは、ぼくではなく、他校の先生や、高校の顧問だったようです。彼は全く無名で、ほんとのダークホースだったからです。おまけに、新記録だったのですから……。

直ぐ、何人もの私立高校の先生が、極めて丁重な態度で、トレードに現われましたが、ぼくは、いや、それは本人の意志次第ですから、と答えていたんです。

♣♣♣

満一歳で、祖父母のもとに預けられ、山羊のミルクと卵黄で育てられたぼくは、小学生の頃、ひどく身体が弱かったようです。週に一・二回は、鼻血がでたとか、脳貧血で倒れたとかで、保健室のやっかいになっていたそうです。

それが、カゼ一つひかないようになったのは、中学でバレー部に入ってからだと思います。帝塚山学園は、中学・高校が一緒でしたから、毎日、高校生にしごかれました。目の前が真暗になって、気がついたら、バケツの水をぶっかけられていたというようなことが何回かありました。帰りの西大寺駅の乗りかえのベンチで、眠り込んでしまい、気がついたら一時間もたっていたというようなこともありました。

県立奈良高校では柔道部でした。柔道部に入ったのは、一つには、集団競技にいや気がさしたとまではいかないにしても、自分だけの力をためすようなことがやりたかった。もう一つには、中三の時、ヤクザにからまれ、ひどくビビったことがあって、ケンカに強くなってやろうと思ったのが、その理由のようです。

それで、一年生の一月に十日間の寒梧古がありました。まだ暗いうちに起きて、初発の電車で学校にゆきます。一回も遅刻せず、皆勤で、無事終了証をもらいました。

それで、一年生の一月に十日間の寒梧古がありました。まだ暗いうちに起きて、初発の電車で学校にゆきます。一回も遅刻せず、皆勤で、無事終了証をもらいました。それまで、学校に遅刻ばっかりしているぼくに、あいそをつかしながら、文句ばっかりいっていた父親に、母親は、この頃、

「この子は、自分でやろうとしないとやらないし、やろうと思ったらやるようだから、もう一切何も云わないでおこう」

と、提案していたようです。

大学で、山岳部に入り、勝負する相手が人間ではなく、とてつもなく強大で、非情な自然であるという、これまでと全く異質な世界を知りました。それまでの勝手気ままな山登りではない、冬の岩壁登攀という、苛酷でごまかしのきかない空間で、ぼくは始めて、頼りになるのは自分だけという世界を知ったようでした。

その頃、ぼくが、まだ主流ではなかった岩壁登攀を目指したのは、人数の少ない部員で、関東の連中に負けないためには、少数精鋭主義で、未登の岩壁を攀るしかなかったからだと思います。そして剱岳東大谷GIの初登攀に成功し、ぼくは京都新聞に原稿を頼まれました。この原稿をスポーツ記者がリライトした記事は、特集の二面見開きで載りました。

そしていま、ぼくが亀中で初めた陸上競技は、またこれまでとは異った面白さがあった。それは、何日間もかかる山登りと較べれば、勝負は一瞬に決まり、時には、一秒の数分の一で、勝敗が分れる。

もちろん、エンソを練習させるという要請もありましたが、ぼく自身、自分が走ることに夢中になっていたようです。

府下大会で圧倒的に優勝したエンソ君の近畿大会は、一ケ月後に迫っていました。

♣♣♣♣

実をいうと、ぼく自身も、大会に出てやろうと思い定めていたのです。

京都府教職員陸上競技大会というのがあって府下の幼推園から大学までの教師の大会です。ぼくは、一五〇〇米と一万米の二種目にエントリーしておきました。

必要にせまられて、体育生理やトレーニング論や陸上競技の技術書などを買い込んで、勉強もしましたが、不思議に、人に聞こうという気はしませんでした。これまでの山登りで、誰も攀っていないルートを拓いたり、人のやらないようなことを主にやってきた経験から、人にきくことなんて、あんまり意味ない。自分でやみくもにやってみる方がいいんだ、などと勝手に考えていたようです。

それで、やっぱりぼくも、エンソがやったのと同じように、リレーとの競争という方法で練習していました。ただぼくが気付いたのは、短距離に弱い、つまりスピードがないということでした。

スピードを増すための特別な練習法など、あんまりどこの本にも書いてありませんでした。ただ一つだけ、ある本に、「スピードは先天的なもので、後天的にこれを得るのはむづかしい。もしかしたら、坂道を走り降るとか、追い風で走るというのが効果的であるかも知れない」と書いてあったのです。

ちょうど、うまい具合に台風がやってきました。ぼくとエンソは、誰もいないグラウンドで、すごい雨風の中を走りました。エンソは、だんだんバテてきて、ゆっくり走るようになったので、ぼくは激しく背中を突き、彼は泥の中にのめり倒れたのでした。

ちょうど、うまい具合に台風がやってきました。ぼくとエンソは、誰もいないグラウンドで、すごい雨風の中を走りました。エンソは、だんだんバテてきて、ゆっくり走るようになったので、ぼくは激しく背中を突き、彼は泥の中にのめり倒れたのでした。さて、服部緑地公園競技場で行われる近畿大会に、エンソとぼくは、盛大な見送りを受けて出発したのですが、結果は駄目でした。予選は三位でからくも通過しましたが、決勝では六位、つまりビリだった。記録は、彼としては悪くなかったんです。なるほど、上には上があるもんだ、とぼくは思いました。でもまあこれからや、とぼくは彼をはげましていたのです。

その後彼は、亀高へ進み、陸上部で練習をつづけ、さらに、広島大学の教育学部に入ってからも陸上部でがんばったのですが、以後記録は全くのびなかったのだそうです。とうとう見切りをつけて、大学二年生の時、ラグビー部に移ったと聞きました。

人間は盆栽の木みたいに勝手に造れる訳じゃなし、才能だって、神のみが知る限界があるのかも知れん。あの当時、彼の隠れた才能を見つけ出したような気になっていたぼくは、複雑な気分で、考え込んでしまったのでした。

一方、ぼくの方は、一五〇〇米も一万米もどちらも優勝しました。相手たちが弱かったのだろうとは思います。それにしても、大学時代に競技部だったホンチャン教師が沢山出場していましたから、スパイクもはかず、ただ一人ズック靴で走って優勝したぼくは、まんざらでもない気分でした。でも、これを機に、さらに「走り」に打ちこむなんて気はあんまり起らなかった。

なんぼ走ったかて死ぬことないもん。やっぱり、ぼくの前には、まだ見ぬヒマラヤの高峰がそびえ立っているような感じだったのです。

3.生徒も教師も問題がないのが問題

♣

夏休みがすんで、ぼくは亀中に行きました。夏のシーズン中、約四〇日間は、ずっと北アルプスの山の上にいましたから、黒光りに日焼けしていたはずです。

教頭は大柄な体躯をしゃんとのばして、すこししゃがれた声で、

「よう来てくれちゃったなあ」

といい、ぼくのオヤジが元気かとききました。彼は、ぼくの父の後輩だそうで、「剣道部では、えらくしぼられたもんや」と話しました。

なるはど、ぼくは二代目であったのか、とその時思ったのです。まあ考えてみれば、売家と書く三代目よりはましかも知れません。

大学山岳部の後輩のタカヒコは、医学部に進んでしばらくした時、ぼくにこんなことを云ったものです。彼も二代目なのです。

医学部におる学生を三つに分類できる。一つは、ワシらみたいに、家が医者やし、何とはなしに医学部にきたやつ。もう一つは、もうかるし、医者になったろ思うてきた奴。最後は、医者というのは崇高な職業や思うてる連中。まあ、二番目の奴らはよろしいねん。いちばんどうしようもないのは三番日の手合いでっせ。どうにも話が通じへんのです。

この頃、新任の教師を見ていると、教師が神聖な職業やなんて思ってる人はないようだけれど、何とはなしに教師になったなんて奴はまあいないようです。そして、彼等はみんな激烈な試験をパスしたせいか、多分成績はよかったんでしょうが、変に生気がなくて、なんやら、できの悪い銀行員みたい。

この頃、新任の教師を見ていると、教師が神聖な職業やなんて思ってる人はないようだけれど、何とはなしに教師になったなんて奴はまあいないようです。そして、彼等はみんな激烈な試験をパスしたせいか、多分成績はよかったんでしょうが、変に生気がなくて、なんやら、できの悪い銀行員みたい。

おまけに、みんな、念願かなってセンセになったからか、もう生涯の目標を達成したみたいな顔しとるんです。うら若い身空で、まるでオジンみたいで、ほんとに気色悪いんです。

さて、タナカ教頭は、ちょっと話しただけで、えらく打ち解け、

「この学校には、何人か、問題の教師がおってなあ」

と、その名前をあげ、「彼等を指導してやって下さいよ」などといったので、ぼくはえらく面喰ってしまいました。

いまのいまフト思ったのですが、ひょっとして、ぼくの学校で、教頭が新任の教師におんなじようなことを言い、ぼくの名前をあげとるかも知れんなあと考え苦笑したところなんです。

それから教頭先生は、若い人には運動部の顧問をやってもらうことになっていると告げ、何がいいかを聞きました。ぼくは少し考えてから、

「一番、弱体な部にします」

「そんなら、陸上はどうやろ。昔は強かったんやが、今は、部員は一人だけ‥…」

翌日、放課後、コリッとした上背のある身体で、イガグリ頭の少年が、ランニングシャツ姿で部屋に駆け込んでくると、ニキビ面の眼をクルクルさせながら、えらく大声で、

「センセ、走りましょ。陸上部のヤマダです」

そういいながら、彼はジョギングを続けているのです。

♣♣

「そら、走ってもええけど、ワシ、トレパンないしなあ。あした走る」

「いや、今日走ろな。トレパンやったら、ボックスにある。センセいま走ろ」

彼は眼をむいてそう挑みかかるようにいい張り、ぼくは少々、彼の挑戦を感じていたのでした。

はしりには自信がありました。中学一年の時に、マラソンはいつも一番か二番だったので、駅伝にでてくれと頼まれた位です。高校でも体育祭では、いつも一五〇〇にでて、陸上部の奴等にも負けなかった。もちろん、体育祭が近づくと、一人夜中に秘密練習をしましたけれど‥‥。大学の文化祭では、いつも山にいってましたが、マラソンのある日には、躯け戻り、いつも優勝をさらったので、大果物籠やその他の賞品めあてに参加した他のクラブの連中は、ぼくが現われると、イヤな顔をしたものです。

ヤマダ忠平は、ぼくを睨みつけながら、まだ足踏みを続けています。

「よし、走ろ」

ぼくがそう言い終わらないうちに、彼は矢のように走り出てゆきました。

ぼくがそう言い終わらないうちに、彼は矢のように走り出てゆきました。

彼がもってきたトレパンは、とても小さくて、ぼくは毛ずね丸だしという態のまま、近くの亀高グランドに行きました。

「センセ、あのラグビーのゴールまでやで」

彼は、パンと手を打つと、スタートしました。ぼくは彼のわきに付けました。

なるほど、いうだけあってけっこう速い。ぼくは、そのまま走り、ゴール手前で、スッと抜きました。

「もういっぺん」

彼はそういい、ぼくはニヤニヤしていました。

こんどは、ぼくも、真剣に付けました。短距離はあんまり得意じゃありません。やっぱり、こんども最後で抜きました。

「おかしい、センセ、も一回」

彼は肩をはづませながらいい、ぼくもやっぱり息をはづませて、

「ヨッシャ、何べんでも、やったるで」

こんども、おんなじようになり、ぼくたちは、こうしたインターバル練習みたいなことを、七回位やったでしょうか。彼は、ようやく、あきらめたようでした。

「センセ、もう帰ろ」

翌日、体育のアカマツ先生が、

「忠平と勝負したんやて。アイツ、この学校中で、俺に勝つ奴はおらん思てたのにショックやったようです。教科書はロッカーに入れっぱなし。体育の時間でも皆んなと体操しよらんのです。やれゆうと、オレ陸上部や、オレの体育は走ることやゆうて、喰ってかかるんです。まあ、アイツ、走ることだけが、生きがいみたいなもんやし、放ってあるんです」

午後、職員室の窓から外を見ると、丁度体育の授業でした。聞いた通り、みんなが徒手体操をしているのに忠平はただ一人、大きくももをあげて、トットコ走っていたのでした。

♣♣♣

忠平と勝負した日から、放課後走るのが、ぼくの日課になりました。だって、毎日のように彼が誘いに来るんですから……・。

でも、もう勝負するという感じはなくなり、ぼくは、彼と並んで走りました。

一週間もしないうちに、みるみる部員が増え、二ケ月ばかりで、四〇人ほどにもなったでしょうか……。忠平が、そうした一クラス近い部員を後に従え、後に長くたらした白はちまきをなびかせながら、ターッと校門を走り出てゆく様は、なかなか颯爽としたものでした。

彼は、この一五〇〇人近い中学で、一番ケンカが強いという話でしたが、自分ではそうは云わず、

「この学校で遅刻が少ないのは、オレが、遅刻係りをやっとるからやで」

といばっていました。それに、助っ人が好きで、ケンカでもあると、すっ飛んでいって、いい格好をするらしい。不思議に、下級生の女子に人気があって「忠平ちゃん」の名は通っていました。

ある時のことです。

ぼくが体育館にいると、一人のヤクザ風の男が土足のまま上ってきたので、注意すると、その男は物凄い勢いで、ぼくに喰ってかかり、凄んだのです。こら、ケンカになるのかな。困ったな。ぼくはそう思いました。

学生の頃、よく河原町あたりでケンカしたことがありましたが、ぼくのやり方は、ケンカになるなと思ったら、ともかく一発ぶちかまして、全力疾走で逃げるというものでした。

学生の頃、よく河原町あたりでケンカしたことがありましたが、ぼくのやり方は、ケンカになるなと思ったら、ともかく一発ぶちかまして、全力疾走で逃げるというものでした。

でも学校では逃げる訳にはゆきません。

その時、息せききって忠平が駆けつけ、ぼくを押しのけると、

「センセ、どき。オレにまかして」

と、睨み合いになっている二人の問に割って入ると、肩をいからせ、首をつきだして、大声で怒鳴ったのです。

「ワレはどこのもんじゃ。オレを誰や思うとんねん……」

ひとかどのヤーサンみたいなオニイサンを向うに回して、このセリフですから、今こうして書いていても、嘘ついてるみたいな気がする位で、ぼくはびっくりしてしまい、呆然とつっ立っていたようです。

「はよ出て失せんかい」

とやられて、男はプイと出ていったのでした。

口丹波の地区大会では、あまりの実力差をいいことに、カーブで肩をふって、何度も他の選手をふりとばして遊んだりしました。そのため、インターフェアをとられて失格し、泣きながら、スパイクで審判長をなぐったるといきまいたり、彼に関しては、色んな面白い想い出がありますが、もう止めにします。

それにしても、今日びの学校には、もう、あの忠平のように生きのいい生徒はいない。そんな気がします。いるとすれば、それは、教師不信にこり固まった、いわゆる「ワル」でしかない。

それと同時に、「走るのが生きがいやから」と、授業時間に勝手に走るのを許すような、そんな度量のある教師も、もういない。

♣♣♣♣

もし忠平が、いまいたとしたら、やっぱり問題生徒ということになるでしょう。そして、その行動を認める教師も、やっぱり問題教師ということになる。でも当時、そんなこと問題ではなかった。

考えてみれば、亀中には、新米教師のぼくを瞠目させるような、もっとすごい問題教師がゴロゴロいたんですから……。

チョウヤンは、たしか数学の教師だったけれど、中学生に、微分・積分を教えるということで有名でした。生徒が分ろうが分るまいが、そんなことはおかまいなし、という話でした。そして、生徒が、問題を解いている問に、グウグウいびきをかいて寝込んでしまうという噂でした。もっとも、噂というものは、常に、誇大になり、尾ひれのつくものではありますが……。

彼は、日写連の会員だそうで、よくカメラを持ち歩いていました。

体育祭の日、彼は、女子走幅飛びのフィールドに歩みよると、その踏み切り点の傍に、ゴロりと横たわり、空にむけて、カメラを構えたのです。女子生徒は、はずかしがって飛ばないし、ちょっとその競技はもたついたのですが、誰も注意しませんでした。

ぼくは、何とスケベな教師だと、少々いやな気がしたのです。でも、狙った写真をとろうとしたら、これ位のことは平気でやれないと駄目なんだと、今にして思います。

ぼくは、何とスケベな教師だと、少々いやな気がしたのです。でも、狙った写真をとろうとしたら、これ位のことは平気でやれないと駄目なんだと、今にして思います。

さて、そうしたところでは、ぼくなんか、極めてマトモで、問題の教師とはならなかったんではないでしょうか。

ところが、今の高校に移ってすぐ、ぼくは結婚し、その披露宴に、チョボヒゲの校長がきて、ぼくが問題の教師だみたいなことをしゃべったらしい。この校長、大学山岳部の先輩や後輩が主催する、そうした型やぶりの披露宴が気に入らない感じで、ふくれっ面していました。だから、そんなスピーチ、あんまり聞く気もなくて、ぼくは他のことを考えていたのだと思います。

あとで、出席者のサイン帳を見たら、医学部のインターンで後輩のタナカが、——問題のない教師こそが問題なのです——と書いていました。なんと、慰めようもあるもんだ、と思いました。

それにしても、いまや、教師も生徒も、問題児がいなくなりました。そしてほんとに本質をはずれたチマチマしたことに目の色を変えているかのようです。

どっちも、どっちで、やたら狭量になり、偏執狂的に睨み合っている感じです。あるいは、いやに威圧的にふんぞり返る教師と、まるでロボトミーをやられたみたいに、柔和に従順に、そして無感動に動かない生徒がいるだけ……。

ぼくは、時として、その無感動な表情にうもれた眼の中に、まるで妖怪人間のそれのような、メラともえる青い炎を見るような気がすることがあって、なんだか背筋がゾクッとする感じなのです。

夏休みがすんで、ぼくは亀中に行きました。夏のシーズン中、約四〇日間は、ずっと北アルプスの山の上にいましたから、黒光りに日焼けしていたはずです。

教頭は大柄な体躯をしゃんとのばして、すこししゃがれた声で、

「よう来てくれちゃったなあ」

といい、ぼくのオヤジが元気かとききました。彼は、ぼくの父の後輩だそうで、「剣道部では、えらくしぼられたもんや」と話しました。

なるはど、ぼくは二代目であったのか、とその時思ったのです。まあ考えてみれば、売家と書く三代目よりはましかも知れません。

大学山岳部の後輩のタカヒコは、医学部に進んでしばらくした時、ぼくにこんなことを云ったものです。彼も二代目なのです。

医学部におる学生を三つに分類できる。一つは、ワシらみたいに、家が医者やし、何とはなしに医学部にきたやつ。もう一つは、もうかるし、医者になったろ思うてきた奴。最後は、医者というのは崇高な職業や思うてる連中。まあ、二番目の奴らはよろしいねん。いちばんどうしようもないのは三番日の手合いでっせ。どうにも話が通じへんのです。

この頃、新任の教師を見ていると、教師が神聖な職業やなんて思ってる人はないようだけれど、何とはなしに教師になったなんて奴はまあいないようです。そして、彼等はみんな激烈な試験をパスしたせいか、多分成績はよかったんでしょうが、変に生気がなくて、なんやら、できの悪い銀行員みたい。