- HOME Archives: August 2007

16.ほんまに腹たつなあ

♣

自分の子供が学齢期に達し、学校にゆくようになると、ぼくも父親ということになったらしく、父兄会とか両親学級とかの通知がやってくるようになりました。

女房は、行きましょうと誘います。でも、そうしたものは、決まって、日曜日とか、祭日とか、ぼくの最も重要な時間にあるのが普通でした。ほとんどスケジュールが詰っていど、あんまり行ったことありません。

息子が小学校の時、母親が、個人懇談というのに出席して帰ってくると、

「お父さんは、もっと一緒に遊んであげてほしい」と担任の先生がいったと、ぼくに話しました。女房に、よく問いただしてみたのですが、息子が、担任にそう告げたのではないようです。どうやら、息子の情緒不安定な状況から、担任がそう推測したらしいのです。

その先生の気持は分らぬではなかったけれど、ぼくは、頭にきました。

「なに、遊んでやれ。どうやって遊ぶんだ。ゲームするんか。トランプするんか。相撲とるんか。そんなことしとるヒマがあるか。若僧が、遊んでやれだと。えらそうなこというな」

ぼくは、息子にサービスする気なんか全くないし、自分が遊ぶことだけで精一杯です。まあ、子供もー緒に遊べることなら、一緒にやるのは別にイヤでもありません。だから、スキーにしろ山にしろ、連れていくこともある。しかし、そうした計画は、ほとんどの場合、あくまでもぼくが行くのであって、子供達のためのもんではありません。

ぼくは、息子にサービスする気なんか全くないし、自分が遊ぶことだけで精一杯です。まあ、子供もー緒に遊べることなら、一緒にやるのは別にイヤでもありません。だから、スキーにしろ山にしろ、連れていくこともある。しかし、そうした計画は、ほとんどの場合、あくまでもぼくが行くのであって、子供達のためのもんではありません。

それにぼくが、なんの相談もしていないのに、担任に、家のことまで指図されるいわれは全くない。だいたい教師は、あつかましく、家の内部のことにまで口出ししすぎる。

もし、ある生徒に、なんらかの情緒反応とか、異常な行動があったとしても、そんな単純な憶測だけで、父親・母親にえらそうに指図すべきではないと思うのです。だから、ぼくの子供のような場合、担任は、父親と遊んでいないのが原因かどうかを、まず本人を観察したり、たずねたりして、確認すべきでしょう。そして、かりにそうだ、それが原因だということになっても、なにも、親にいうべきではない。なにより、その児童・生徒本人に、「お父さんに遊んでほしいと自己表示しろ」ということをアドバイスすべきなのではないか。そう思うのです。

だいたい教師は、生徒と家庭との二重スパイみたいな役割を負わされている訳ですが、そうした認識は、あまりない。一生懸命にスパイに精を出す先生が、熱心な先生だみたいなことにもなっている。

賢い生徒が、二重スパイに、本当の心のうちを明かす訳がありません。だから、教師は、原則として、生徒の頭ごしに、親と連絡をとったりすべきではない。ぼくは、そう考えています。

♣♣

むかし、中学に勤めていた頃、担任の生徒の父親から電話がかかり、会いたいということです。その、ある私立大学の学生課に勤める父親は、学校に現われると、子供に会いたいというのです。父親が学校に来て、子供に会いたいとは、変な話だな、と思いました。

二人が、ぼくの前で会って、父親が母親のことや、今住んでる住所などをきいていることから、ぼくには、だいたいの察しがついてきました。母親に男ができて、子供をつれて家出したらしいのです。父親は、その後、何度も学校にやってきました。ぼくが担任をしているその子供は、別に父親に会うのを嫌がりもしていないので、二人が学校で会うために、便宜をはかっていた訳です。

そうしているうちに、父親は、母親に会えるように取計らってほしいと頼みました。あんまり気が進まなかったけれど、しかたなく約束させられたのです。母親に連絡すると会わないという返事です。それで、次に父親が来た時、その旨伝えると、彼は、いかにもぼくの努力が足りないような言い草で、不満を表明したのです。

ぼくは、ええかげん頭にきて、

「学校は家裁とちがいますよ。ぼくは教師ですが、調停員ではありません」

「学校は家裁とちがいますよ。ぼくは教師ですが、調停員ではありません」

と、言明したのでした。

高校に替ってすぐの頃、三年生の学年主任の先生が、ぼくを呼び、ぼくの担任の生徒の親を呼び出してあるから、同席するように伝えました。

ほっそりとした母親が現われると、その学年主任は、ダミ声を張りあげ、頭ごなしに、「お母さん、子供の将来もあることですから、家庭の乱れは大問題です。子供は母親を心の依り所にしていますから、生活態度を正してもらわないと困ります」

その美しい母親はただ恐縮しており、傍のぼくは、まるで自分が叱られたみたいに、オロオロしていました。

なんで、こういう事になったのかはよく分りませんでした。生徒が別に悪いことをした訳でもありません。ぼくは、ただ、その学年主任が事情を聞こうともしないで、頭ごなしに叱りつけたのに腹が立っていました。だから、別れぎわに、「あの先生はああいういい方をする人ですから。まあ、家庭のことは、ぼく達が分らないことが色々あるでしょうから、どうか気にしないで下さい」といっておきました。

その生徒がしばらくして、ぼくに語った所では、母親は未亡人で、世話をしているおじさんが時々家に来る。お母さんは、もっと愛想よくしてほしがっているのは分るが、ボクはその男がきらいだ、ということでした。

「お母さんはお母さん。一人の人間やし、一人の女や。お前はお前や。まあ、大人になって、君も女ができたら、分るかも知れん。それまでは人のことほっといて勉強せえ」

卒業式の翌日、彼は、「お母さんが持っていけといった」といって、ウイスキーを持って家に来ました。

♣♣♣

ある年度、ぼくはまた三年生の担任をもつことになりました。一人の女の先生が、

「センセのクラスにFいう生徒がいます。二年の担任だったけどすごい問題生徒よ。友だちはほとんどいないし、学校に来ないの。わたし毎日電話したら、電話を改造して、ベルが鳴らないようにしてしまったんよ」

それまでのぼくの経験で、「すごくいい子」と告げられた生徒のことを問題児だと思ったことはあっても、問題生徒と前評判のあった生徒が問題だなんて、一回も思ったことがなかったので、「そうですか」とだけいって、気にもとめませんでした。

F君は本当に全く学校に現われません。ホームルームで聞いてみると、一人だけ、時々電話してくるという彼の友人がいました。「自分で学校と同じ時間割で勉強してるようです。中間テストは受けるというてました」ぼくは少し安心し、まあその時にでも話してみようと思いました。

中間テストを受けに釆たF君をつかまえ、

「もしよかったら、一度話したいんやけど……」

とだけいっておきました。けれどテストが終る日になっても彼はやって来ませんでした。欠席が五分の一をオーバーすると落第という学校の規定があります。困ったな、と思っていると、数日して、彼が現われました。彼が語ったことは、こんなことでした。

五分の一の規定は知っている。自分で勉強する方が能率があがる。天体観測をやっているので、徹夜することが多い。共働きの両親は朝早いので休んでいるのを知らない。分るとうるさい。顔をみるのもいやなので、メシも自分で作って喰べる。パンとジュースで済ますことが多い。将来は天文台に勤めたい。

五分の一の規定は知っている。自分で勉強する方が能率があがる。天体観測をやっているので、徹夜することが多い。共働きの両親は朝早いので休んでいるのを知らない。分るとうるさい。顔をみるのもいやなので、メシも自分で作って喰べる。パンとジュースで済ますことが多い。将来は天文台に勤めたい。

これに対してぼくは、こんなことを話しました。

五分の一以内の欠席なら、責任をもつ。自分でよく計算してオーバーしないように。時々教師に聞きにいって、欠席時数を確かめること。昼のホームルームに出なかった時は、連絡事項を友だちから聞くこと、パンとジュースでは、身体をこわすから、今日早速本屋で料理の本を買うこと。

「お前、電話改造したんやそうやな」

とぼくがいうと、

「簡単ですよ。ネジ一本で底をはづして、ベルに紙はさんだだけです」

「なーんや、改造というほどでもないなあ」

と、ぼく達は笑い合ったのです。

彼の母親は、最初の頃、かなりヒステリックな調子で「なんとかなりませんか」と電話してきたりしました。でも、ぽくが、「彼はちゃんと考えてやってるようですから、大丈夫でしょう」などと答えているので、とうとうあきらめて、電話もかからなくなりました。

ぼくは、彼に関しては、「まかす主義」でやろうと思っていました。「まかす主義」と「放任主義」は似ていますが、全く別のものです。

F君は、五分の一ボーダーが近づく頃より、きちんと出席し、無事卒業しました。おまけに、早稲田大学の理学部に合格したのでした。

♣♣♣♣

ぼくはもう、十数年このかた床屋に行ったことがありません。とはいっても、一生髪の毛を切らないシーク教徒というようなもんではなく、家で散髪してもらうことにしているのです。タバコを吸い、本を読みながらの庭での散髪は、なかなか気分がよい。

ある土曜日の午後、眠気をさそう春ののどかな空気の中で、散髪をやってもらっていたら、一人の男が玄関先を回って、庭にやってきました。

「ご主人、海外にいかれることはないんですか」

チャキ、チャキという鋏の声をききながら、トロリとしていたぼくは、この不意の閣入者に気分はあんまりよくなくて、「え、うん、まあ」などといっていると、

「海外旅行も盛んですし、やはり語学ができるのとできないのはエライちがいです」

そうか、英会話教材のセールスか。

「毛唐の言葉はキライやねん。ヮシ何べんも外国いったけど、みんな日本語で通しとるんや」

女房が鋏を動かしながら笑いをかみ殺しているのが分りました。

セールス氏は、意外とあっさりあきらめ、

セールス氏は、意外とあっさりあきらめ、

「ところで奥さん、お子様は……。あ、そうですか、小学生。いやあ、それくらいから、英語はやっとかないとものになりません」

ぼくは、「なんでや」とききました。いや、それからがスゴかった。セールス氏は、とうとうと、語学教育論をぶち始めたのです。なかなか学問的でした。ぼくも興味にかられ、いちいち反論したんです。彼も負けてはいなかった。まあ相当のセールス教育を受けているのでしょう。そのうち彼は、ぼくを論破するのはあきらめたようで、

「お考えは分ります、でも、そういう考えでは、お子さんが可哀そうです」

その時、ぽくの怒りが爆発したんです。

「なんでオレが、あんたに説教されないかんねや。子供の教育のことで。お前なに様やねん」

あとで考えてみても、なぜあれほど腹が立ったのかよく分らない。ただ、そのセールス氏の口説きを聞いて、世の親が、いかに教育という言葉の呪文に弱いか、ということがよく分りました。

教師は、「子供のために」という副詞句と「教育的な」という形容詞のエックスキューズさえあれば、何でも家庭に要求できると思っているかのようです。一方、親の側では、子を想う親の心は闇、とりあえず何でも学校に要求すればかたづくと思っている。その狭間で、当の生徒は、宙ぶらりんです。そして、学校も家庭もお互いに、「責任はそっちにある」といい合っているかのようです。

教師は、二重スパイ的な性格をできるだけおさえ、家庭と学校は、その境界と責任の範囲を明確にすることから初めなければならないのではないでしょうか。

自分の子供が学齢期に達し、学校にゆくようになると、ぼくも父親ということになったらしく、父兄会とか両親学級とかの通知がやってくるようになりました。

女房は、行きましょうと誘います。でも、そうしたものは、決まって、日曜日とか、祭日とか、ぼくの最も重要な時間にあるのが普通でした。ほとんどスケジュールが詰っていど、あんまり行ったことありません。

息子が小学校の時、母親が、個人懇談というのに出席して帰ってくると、

「お父さんは、もっと一緒に遊んであげてほしい」と担任の先生がいったと、ぼくに話しました。女房に、よく問いただしてみたのですが、息子が、担任にそう告げたのではないようです。どうやら、息子の情緒不安定な状況から、担任がそう推測したらしいのです。

その先生の気持は分らぬではなかったけれど、ぼくは、頭にきました。

「なに、遊んでやれ。どうやって遊ぶんだ。ゲームするんか。トランプするんか。相撲とるんか。そんなことしとるヒマがあるか。若僧が、遊んでやれだと。えらそうなこというな」

ぼくは、息子にサービスする気なんか全くないし、自分が遊ぶことだけで精一杯です。まあ、子供もー緒に遊べることなら、一緒にやるのは別にイヤでもありません。だから、スキーにしろ山にしろ、連れていくこともある。しかし、そうした計画は、ほとんどの場合、あくまでもぼくが行くのであって、子供達のためのもんではありません。

ぼくは、息子にサービスする気なんか全くないし、自分が遊ぶことだけで精一杯です。まあ、子供もー緒に遊べることなら、一緒にやるのは別にイヤでもありません。だから、スキーにしろ山にしろ、連れていくこともある。しかし、そうした計画は、ほとんどの場合、あくまでもぼくが行くのであって、子供達のためのもんではありません。それにぼくが、なんの相談もしていないのに、担任に、家のことまで指図されるいわれは全くない。だいたい教師は、あつかましく、家の内部のことにまで口出ししすぎる。

もし、ある生徒に、なんらかの情緒反応とか、異常な行動があったとしても、そんな単純な憶測だけで、父親・母親にえらそうに指図すべきではないと思うのです。だから、ぼくの子供のような場合、担任は、父親と遊んでいないのが原因かどうかを、まず本人を観察したり、たずねたりして、確認すべきでしょう。そして、かりにそうだ、それが原因だということになっても、なにも、親にいうべきではない。なにより、その児童・生徒本人に、「お父さんに遊んでほしいと自己表示しろ」ということをアドバイスすべきなのではないか。そう思うのです。

だいたい教師は、生徒と家庭との二重スパイみたいな役割を負わされている訳ですが、そうした認識は、あまりない。一生懸命にスパイに精を出す先生が、熱心な先生だみたいなことにもなっている。

賢い生徒が、二重スパイに、本当の心のうちを明かす訳がありません。だから、教師は、原則として、生徒の頭ごしに、親と連絡をとったりすべきではない。ぼくは、そう考えています。

♣♣

むかし、中学に勤めていた頃、担任の生徒の父親から電話がかかり、会いたいということです。その、ある私立大学の学生課に勤める父親は、学校に現われると、子供に会いたいというのです。父親が学校に来て、子供に会いたいとは、変な話だな、と思いました。

二人が、ぼくの前で会って、父親が母親のことや、今住んでる住所などをきいていることから、ぼくには、だいたいの察しがついてきました。母親に男ができて、子供をつれて家出したらしいのです。父親は、その後、何度も学校にやってきました。ぼくが担任をしているその子供は、別に父親に会うのを嫌がりもしていないので、二人が学校で会うために、便宜をはかっていた訳です。

そうしているうちに、父親は、母親に会えるように取計らってほしいと頼みました。あんまり気が進まなかったけれど、しかたなく約束させられたのです。母親に連絡すると会わないという返事です。それで、次に父親が来た時、その旨伝えると、彼は、いかにもぼくの努力が足りないような言い草で、不満を表明したのです。

ぼくは、ええかげん頭にきて、

「学校は家裁とちがいますよ。ぼくは教師ですが、調停員ではありません」

「学校は家裁とちがいますよ。ぼくは教師ですが、調停員ではありません」と、言明したのでした。

高校に替ってすぐの頃、三年生の学年主任の先生が、ぼくを呼び、ぼくの担任の生徒の親を呼び出してあるから、同席するように伝えました。

ほっそりとした母親が現われると、その学年主任は、ダミ声を張りあげ、頭ごなしに、「お母さん、子供の将来もあることですから、家庭の乱れは大問題です。子供は母親を心の依り所にしていますから、生活態度を正してもらわないと困ります」

その美しい母親はただ恐縮しており、傍のぼくは、まるで自分が叱られたみたいに、オロオロしていました。

なんで、こういう事になったのかはよく分りませんでした。生徒が別に悪いことをした訳でもありません。ぼくは、ただ、その学年主任が事情を聞こうともしないで、頭ごなしに叱りつけたのに腹が立っていました。だから、別れぎわに、「あの先生はああいういい方をする人ですから。まあ、家庭のことは、ぼく達が分らないことが色々あるでしょうから、どうか気にしないで下さい」といっておきました。

その生徒がしばらくして、ぼくに語った所では、母親は未亡人で、世話をしているおじさんが時々家に来る。お母さんは、もっと愛想よくしてほしがっているのは分るが、ボクはその男がきらいだ、ということでした。

「お母さんはお母さん。一人の人間やし、一人の女や。お前はお前や。まあ、大人になって、君も女ができたら、分るかも知れん。それまでは人のことほっといて勉強せえ」

卒業式の翌日、彼は、「お母さんが持っていけといった」といって、ウイスキーを持って家に来ました。

♣♣♣

ある年度、ぼくはまた三年生の担任をもつことになりました。一人の女の先生が、

「センセのクラスにFいう生徒がいます。二年の担任だったけどすごい問題生徒よ。友だちはほとんどいないし、学校に来ないの。わたし毎日電話したら、電話を改造して、ベルが鳴らないようにしてしまったんよ」

それまでのぼくの経験で、「すごくいい子」と告げられた生徒のことを問題児だと思ったことはあっても、問題生徒と前評判のあった生徒が問題だなんて、一回も思ったことがなかったので、「そうですか」とだけいって、気にもとめませんでした。

F君は本当に全く学校に現われません。ホームルームで聞いてみると、一人だけ、時々電話してくるという彼の友人がいました。「自分で学校と同じ時間割で勉強してるようです。中間テストは受けるというてました」ぼくは少し安心し、まあその時にでも話してみようと思いました。

中間テストを受けに釆たF君をつかまえ、

「もしよかったら、一度話したいんやけど……」

とだけいっておきました。けれどテストが終る日になっても彼はやって来ませんでした。欠席が五分の一をオーバーすると落第という学校の規定があります。困ったな、と思っていると、数日して、彼が現われました。彼が語ったことは、こんなことでした。

五分の一の規定は知っている。自分で勉強する方が能率があがる。天体観測をやっているので、徹夜することが多い。共働きの両親は朝早いので休んでいるのを知らない。分るとうるさい。顔をみるのもいやなので、メシも自分で作って喰べる。パンとジュースで済ますことが多い。将来は天文台に勤めたい。

五分の一の規定は知っている。自分で勉強する方が能率があがる。天体観測をやっているので、徹夜することが多い。共働きの両親は朝早いので休んでいるのを知らない。分るとうるさい。顔をみるのもいやなので、メシも自分で作って喰べる。パンとジュースで済ますことが多い。将来は天文台に勤めたい。これに対してぼくは、こんなことを話しました。

五分の一以内の欠席なら、責任をもつ。自分でよく計算してオーバーしないように。時々教師に聞きにいって、欠席時数を確かめること。昼のホームルームに出なかった時は、連絡事項を友だちから聞くこと、パンとジュースでは、身体をこわすから、今日早速本屋で料理の本を買うこと。

「お前、電話改造したんやそうやな」

とぼくがいうと、

「簡単ですよ。ネジ一本で底をはづして、ベルに紙はさんだだけです」

「なーんや、改造というほどでもないなあ」

と、ぼく達は笑い合ったのです。

彼の母親は、最初の頃、かなりヒステリックな調子で「なんとかなりませんか」と電話してきたりしました。でも、ぽくが、「彼はちゃんと考えてやってるようですから、大丈夫でしょう」などと答えているので、とうとうあきらめて、電話もかからなくなりました。

ぼくは、彼に関しては、「まかす主義」でやろうと思っていました。「まかす主義」と「放任主義」は似ていますが、全く別のものです。

F君は、五分の一ボーダーが近づく頃より、きちんと出席し、無事卒業しました。おまけに、早稲田大学の理学部に合格したのでした。

♣♣♣♣

ぼくはもう、十数年このかた床屋に行ったことがありません。とはいっても、一生髪の毛を切らないシーク教徒というようなもんではなく、家で散髪してもらうことにしているのです。タバコを吸い、本を読みながらの庭での散髪は、なかなか気分がよい。

ある土曜日の午後、眠気をさそう春ののどかな空気の中で、散髪をやってもらっていたら、一人の男が玄関先を回って、庭にやってきました。

「ご主人、海外にいかれることはないんですか」

チャキ、チャキという鋏の声をききながら、トロリとしていたぼくは、この不意の閣入者に気分はあんまりよくなくて、「え、うん、まあ」などといっていると、

「海外旅行も盛んですし、やはり語学ができるのとできないのはエライちがいです」

そうか、英会話教材のセールスか。

「毛唐の言葉はキライやねん。ヮシ何べんも外国いったけど、みんな日本語で通しとるんや」

女房が鋏を動かしながら笑いをかみ殺しているのが分りました。

セールス氏は、意外とあっさりあきらめ、

セールス氏は、意外とあっさりあきらめ、「ところで奥さん、お子様は……。あ、そうですか、小学生。いやあ、それくらいから、英語はやっとかないとものになりません」

ぼくは、「なんでや」とききました。いや、それからがスゴかった。セールス氏は、とうとうと、語学教育論をぶち始めたのです。なかなか学問的でした。ぼくも興味にかられ、いちいち反論したんです。彼も負けてはいなかった。まあ相当のセールス教育を受けているのでしょう。そのうち彼は、ぼくを論破するのはあきらめたようで、

「お考えは分ります、でも、そういう考えでは、お子さんが可哀そうです」

その時、ぽくの怒りが爆発したんです。

「なんでオレが、あんたに説教されないかんねや。子供の教育のことで。お前なに様やねん」

あとで考えてみても、なぜあれほど腹が立ったのかよく分らない。ただ、そのセールス氏の口説きを聞いて、世の親が、いかに教育という言葉の呪文に弱いか、ということがよく分りました。

教師は、「子供のために」という副詞句と「教育的な」という形容詞のエックスキューズさえあれば、何でも家庭に要求できると思っているかのようです。一方、親の側では、子を想う親の心は闇、とりあえず何でも学校に要求すればかたづくと思っている。その狭間で、当の生徒は、宙ぶらりんです。そして、学校も家庭もお互いに、「責任はそっちにある」といい合っているかのようです。

教師は、二重スパイ的な性格をできるだけおさえ、家庭と学校は、その境界と責任の範囲を明確にすることから初めなければならないのではないでしょうか。

15.なんでバイク乗るねん

♣

あれはたしか、栄作ちゃんか角栄ちゃんの頃だったから、もうずいぶんと昔のことです。たしかその頃、政府が、教師は聖職だ、みたいなことを云い出した。

それ反動だ、「いつか来た道」だと騒がしくなっていた時、こんどは、共産党が、教師は労働者とはいっても一般の労働者とは異なるという見解を出しました。なにいうとる、教育労働者は教育労働者ではないか、と社会党が怒った。

あんまり細かいことまでは知らないし、昔のことなので、すごく正確ではないかもしれませんが、まあだいたい、大筋はそんなところだったと思うんです。

ちょうどその頃、一人の生徒が、ぼくの部屋にやって来るとこう切り出しました。

「教師は労働者ですか、聖職ですか。どっちやと思うたはるんですか」

ぼくは一瞬身構えてしまい、少し考えてから、

「まあ聖職でないことはたしかやなあ」

すると、その生徒、キッと開き直り、「ほんなら労働者ですか。センセイは労働者ですか」と難詰してくる感じなのです。ぼくは、グッと詰まり、それからこっちも居直り、

「労働者やったらなんでいかんねん」

と、返しました。

「当り前ですよ。労働者は何を作るんですか。ぼくらは製品ですか。工場生産の部品ですか。流れ作業の規格品ですか」

「当り前ですよ。労働者は何を作るんですか。ぼくらは製品ですか。工場生産の部品ですか。流れ作業の規格品ですか」

なるほど、そういうことか。そう思うのも無理ないなあ、とも思いました。それでぼくは、「君は、聖職論かいな」とききました。すると、彼は憤然として、

「なにが聖職ですか。毎年おんなじことをバカみたいに繰り返ししゃべり、おんなじ説教していて……」

ぼくは少し混乱してきました。

「そうか。お前、教師テープレコーダ論やな」

すると彼はニヤリとして、

「ちがいます。ぼくは、教師ジューク・ボックス論です」

「なんやそれ」

「ジューク・ボックスは、ボタンを押した通りの曲を鳴らすでしょう。教師も、生徒が押したボタンの答を正確に鳴らしたらそれでいい。それ以上でも、それ以下でもないんです。教師なんか」

ぼくは、カッときました。ジューク・ボックスにされてたまるか。

これは大分後に聞いた話なのですが、岐阜大学の学園紛争の時、大衆団交に引っぱり出された学長の今西錦司さんは、学生どもに、「お前、それでも学長か」と詰め寄ってやじられ、

「ちがう。オレはサルじゃ」

と、やったのだそうです。学生がどっと湧いたといいます。ジューク・ボックスにされて、頭に来たのですが、今西さんみたいにゆう訳にもゆかずぼくは、

「バカもん、オレは人間じゃ」

♣♣

しばらくして中間テストになりました。あの、教師ジューク・ボックス論の生徒の答案を見ると、白紙答案でした。そしてこんなことが書いてありました。

〈ぼくは答えてはならない。何にも答えないことが、ぽくがぼくであることの証しなのである〉。

なんだか分るような気もしました。それにしても、一体どうなってるんや。ぼくは気になり、彼の友人の一人にたづねてみると、

「全教科、白紙で出したそうですよ。あいつオカシイんですワ」

ぼくはおかしいとは思わなかった。とにかく、勝手にもがいて、自分なりに答を出しよったら、それでいいことや。そう思って、何にもいわず、ほっておいたんです。

ある日、新聞部の生徒が現われ、ちょっと話したいということです。サテンへ行きましょうと誘われました。桂駅前の「カザマ」に入り、ぼくが忘れたタバコを探して、ポケットをさぐっていると、一人が、サッとハイライトの箱をさし出したのです。ぼくは、

「ああ、おおきに」

と一本抜き取り、

「お前すうたらあかんぞ、すうたら、ワシ生徒部に報告せんならんしな」

彼等は意外に素直に納得しました。「それで、なんの話や」「いや別に、これといった用事もないんです。一ぺん話してみよかいうことになっただけですワ」などといっています。でも彼等はそれとなく、話を「教師聖職論」や、「憲法第九条」などに向けてきたようでした。でもぼくはほとんどなんにもコメントしませんでした。

彼等は意外に素直に納得しました。「それで、なんの話や」「いや別に、これといった用事もないんです。一ぺん話してみよかいうことになっただけですワ」などといっています。でも彼等はそれとなく、話を「教師聖職論」や、「憲法第九条」などに向けてきたようでした。でもぼくはほとんどなんにもコメントしませんでした。

一ケ月ほどして、「学校新聞」が発行されました。見ると、「教師聖職論」などの特集記事があって、ポイントとなるような部分は、ほとんどすべて、ぼくのコメントの形になっています。例えば、共産党が、教師が一般の労働者とはちがうということをいいだしたのは、そこでは、「高田先生によれば、共産党の人気とり政策である」という具合になっているんです。うまい具合にぼくをダミーにしたらしい。ちょっとびっくりし、腹も立ったけれど、文句もいわずほっときました。

もっと前にも似たようなことがあったのです。一九六九年、ぼくは、「西部カラコルム辺地教育調査隊」というパーティを組織してパキスタンの、スワット・ヒマラヤ地方に出掛けました。

帰国して、しばらくした頃、新聞部の生徒が現われ、原稿を依頼しました。承諾はしたものの忙がしいので、そのままにしていました。一〇日ほどして、彼がまた現われ、原稿ができていないことを知ると、もう時間がないのでインタビュー記事にするといいます。その時は時間がなく、その後もなかなかぼくがつかまらなかったのです。彼はとうとうあきらめたようでした。

ところが、新聞が出来上ると、なんと、二面見開きで堂々としたインタビュー記事がのっているではありませんか。読んでみて、さらに驚いたことには、それは本当にぼくがしゃべったみたいに書いてあります。ぼくの話をきいた生徒に取材して、この記事を作りあげたのだそうです。彼、ハットリはいま神戸新聞の社会部記者となっており、昨年のぼくのラトックⅠ峰遠征のドキュメント本を執筆中です。

♣♣♣

高校生の時、ぼくは柔道をやっていました。柔道では「打ち込み」という練習をする。弱い方が強い方に、たとえば「背負い投げ」の型で相手を投げとばそうと、何度も何度も試みる。実力に差があるし、何の技を掛けるのか分っていますから、投げとばすのはまず無理です。グッとこらえられると技はかからない。ところが、教え上手の先輩は、時として、まともな「打ち込み」がされた時だけ、かかってくれます。ググーッとした全身の努責がパッと解放され、相手の身体は宙を舞う。この感覚を味わった時から、柔道は、不思議な魅力をもつようになる。ぼくにはそう感じられました。

少したとえがよくないかも知れないけれど、教師と生徒の関係も似たようなもんではないだろうか。だから、ぼくは、少々腹は立っても、そのある種の「打ち込み」が決った時には、投げとばされてやろう。よほどでない限り、痛さも我慢しょう。そう思っている訳です。などと、ええかっこ言っていても、それが実際の場合には、やっぱり頭にきてしまうこともあるのですが……。

ただ、近ごろは、以前のように、「打ち込み」をかけてくる生徒が減ってきました。減ったというより、全くないといった方がよい。少々さびしい気がしています。

さて昨年(一九七九)の秋、新聞部の生徒が二人やって来ました。「バイク」について原稿を書いてくれという依頼です。

さて昨年(一九七九)の秋、新聞部の生徒が二人やって来ました。「バイク」について原稿を書いてくれという依頼です。

「へええ。新聞部て、まだあったのか」

と、ぼくはひやかしました。

ちょうど、この頃、この学校でも、「バイクの全面禁止」 が決定されたのです。かつての昔、七〇年代の初め、バイクは「届け出制」をとっていたこともありました。その時は、生徒会が責任をもつから、ということで、親の同意書があれば、誰でも乗ってこれました。それが、「許可制」となり、こんどの「全面禁止」となった訳です。

「暴走族」が問題となり、警察が、学校に知らせたらその生徒が処分されるかもしれないと、教育的配慮をして伏せていたリストを知らせてきたのがきっかけのようでした。警察が教育的配慮をし、学校は処分処分といっているようなこの頃の状況は面白いと思います。そして、その暴走族生徒個々に問題をしぼらずに、「全面禁止」となるところに、ぼく自身少々疑問はありました。

とにかく新聞部は、このバイク問題を特集するということです。ぼくが、編集方針を聞くと、その部長は、「ぼくらは中立で、どっちの味方でもないんです」などといってるんです。

「中立なんて、あり得んのとちがうか」とぼくは、少々追求してやったのです。

以前の時とおんなじように、ぼくの原稿はいつまでたってもできません。でも、彼等も、あきず憶せず、毎日毎日現われて、ただジッと待っているのです。〆切はとっくに過ぎているそうです。

「テープで取ってインタビュー記事にしたら‥…」とぼくは助け舟を出しました。

♣♣♣♣

新聞部長ともう一人の生徒は、翌日、テレコを持って現われたのですが、何の質問もしようとはせず、やがて、

「適当にしゃべって下さい」

「適当にいうても、しやべれんがな」

少しうろたえている彼等を見て、イライラし、そして可哀そうになり根負けし、

「分った分った。今晩書くし」

それにしても、ともかく、彼等は、自分達の望む主旨の原稿を手に入れたのですから立派な編集者といえるかも知れません。この記事は、「なんでバイク乗るねん」というタイトルがつけられて一面にのっていました。

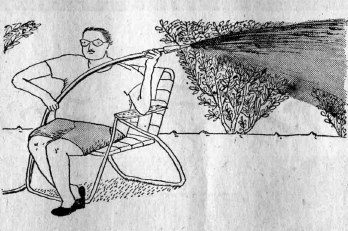

ぼくは、なんかこう、「死ぬ」というか「死」ということに対する感覚が、ちょっと変ってるみたい……。たとえば、誰か知ってる人が死んでも、少し極端な言い方をすれば、「ああ死んだか」というような感じなんです。これは多分、これまで人より多く、知人の死に接してきたからかも知れません。毎年、一人か二人は、知ってる奴が、山登りで死んでいる。

でも、考えてみれば、人はいつ死ぬか分からない存在なのでしょう。勿論、生きのびる為には、あらゆる努力をしなければなりませんが、ただ、「死ぬ」かも知れないことだから止めとこうという具合には、頭が回らないようなのです。むしろ、死ぬかも知れないことだから面白い。

ぼくがいい年をして、岩登りをやったり、オートバイに乗ったりしているのは、こうした理由によるもののようです。よく人から、「自分の子供が、そういうことをやりだしたらどうします」ときかれるけれど、「しゃあないなあ」と答えています。つらいやろうけど、ガマンせんと……と思っています。

ぼくがいい年をして、岩登りをやったり、オートバイに乗ったりしているのは、こうした理由によるもののようです。よく人から、「自分の子供が、そういうことをやりだしたらどうします」ときかれるけれど、「しゃあないなあ」と答えています。つらいやろうけど、ガマンせんと……と思っています。

ぼくには、若者の冒険を非難する良識は、じつは、チマチマした小市民的臆病さではなかろうか。その日の安穏だけを望む、ぬるま湯的な考え方は、小心な、刹那主義ではないのか。そんな気がするし、あらゆる種類の若者の冒険を抑え込もうとする動きに、大人達の精神状況の衰退を感じてしまうのです。

この桂高校では、五・六年前は、バイクは「届け出制」でした。誰でも乗ってこれた。その時から考えると、ウソみたいですが、最近バイクは全面禁止になりました。まあそれが、学校側からの、突然の、一方的な決定であったことに問題がないとは言いきれんでしょう。でもそんなことよりも、ぼくは、どうしようもない社会状況の推移を感じてしまいます。バイクについて語る時の、その若者の瞳の輝きを美しいと思うぼくとしては、「気の毒になあ、ホント」という気がします。

そしてさらに、そんな感傷より、ぼくが、「これは問題や」と思うのは、誰一人学校に抗議しようとしないことです。「依らしむべし、知らしむべからず」に平伏している生徒ばっかりでは、京都の未来は暗いのではないか。本当の自治の心は育たないのではないか。そして、「隠れて乗るんや」では、そんなコソコソしたことでは、それが何とも「しょうもない」ことであり、何ともアホみたいなことである暴走族より劣るんではないか。そう思えるのです。

あれはたしか、栄作ちゃんか角栄ちゃんの頃だったから、もうずいぶんと昔のことです。たしかその頃、政府が、教師は聖職だ、みたいなことを云い出した。

それ反動だ、「いつか来た道」だと騒がしくなっていた時、こんどは、共産党が、教師は労働者とはいっても一般の労働者とは異なるという見解を出しました。なにいうとる、教育労働者は教育労働者ではないか、と社会党が怒った。

あんまり細かいことまでは知らないし、昔のことなので、すごく正確ではないかもしれませんが、まあだいたい、大筋はそんなところだったと思うんです。

ちょうどその頃、一人の生徒が、ぼくの部屋にやって来るとこう切り出しました。

「教師は労働者ですか、聖職ですか。どっちやと思うたはるんですか」

ぼくは一瞬身構えてしまい、少し考えてから、

「まあ聖職でないことはたしかやなあ」

すると、その生徒、キッと開き直り、「ほんなら労働者ですか。センセイは労働者ですか」と難詰してくる感じなのです。ぼくは、グッと詰まり、それからこっちも居直り、

「労働者やったらなんでいかんねん」

と、返しました。

「当り前ですよ。労働者は何を作るんですか。ぼくらは製品ですか。工場生産の部品ですか。流れ作業の規格品ですか」

「当り前ですよ。労働者は何を作るんですか。ぼくらは製品ですか。工場生産の部品ですか。流れ作業の規格品ですか」なるほど、そういうことか。そう思うのも無理ないなあ、とも思いました。それでぼくは、「君は、聖職論かいな」とききました。すると、彼は憤然として、

「なにが聖職ですか。毎年おんなじことをバカみたいに繰り返ししゃべり、おんなじ説教していて……」

ぼくは少し混乱してきました。

「そうか。お前、教師テープレコーダ論やな」

すると彼はニヤリとして、

「ちがいます。ぼくは、教師ジューク・ボックス論です」

「なんやそれ」

「ジューク・ボックスは、ボタンを押した通りの曲を鳴らすでしょう。教師も、生徒が押したボタンの答を正確に鳴らしたらそれでいい。それ以上でも、それ以下でもないんです。教師なんか」

ぼくは、カッときました。ジューク・ボックスにされてたまるか。

これは大分後に聞いた話なのですが、岐阜大学の学園紛争の時、大衆団交に引っぱり出された学長の今西錦司さんは、学生どもに、「お前、それでも学長か」と詰め寄ってやじられ、

「ちがう。オレはサルじゃ」

と、やったのだそうです。学生がどっと湧いたといいます。ジューク・ボックスにされて、頭に来たのですが、今西さんみたいにゆう訳にもゆかずぼくは、

「バカもん、オレは人間じゃ」

♣♣

しばらくして中間テストになりました。あの、教師ジューク・ボックス論の生徒の答案を見ると、白紙答案でした。そしてこんなことが書いてありました。

〈ぼくは答えてはならない。何にも答えないことが、ぽくがぼくであることの証しなのである〉。

なんだか分るような気もしました。それにしても、一体どうなってるんや。ぼくは気になり、彼の友人の一人にたづねてみると、

「全教科、白紙で出したそうですよ。あいつオカシイんですワ」

ぼくはおかしいとは思わなかった。とにかく、勝手にもがいて、自分なりに答を出しよったら、それでいいことや。そう思って、何にもいわず、ほっておいたんです。

ある日、新聞部の生徒が現われ、ちょっと話したいということです。サテンへ行きましょうと誘われました。桂駅前の「カザマ」に入り、ぼくが忘れたタバコを探して、ポケットをさぐっていると、一人が、サッとハイライトの箱をさし出したのです。ぼくは、

「ああ、おおきに」

と一本抜き取り、

「お前すうたらあかんぞ、すうたら、ワシ生徒部に報告せんならんしな」

彼等は意外に素直に納得しました。「それで、なんの話や」「いや別に、これといった用事もないんです。一ぺん話してみよかいうことになっただけですワ」などといっています。でも彼等はそれとなく、話を「教師聖職論」や、「憲法第九条」などに向けてきたようでした。でもぼくはほとんどなんにもコメントしませんでした。

彼等は意外に素直に納得しました。「それで、なんの話や」「いや別に、これといった用事もないんです。一ぺん話してみよかいうことになっただけですワ」などといっています。でも彼等はそれとなく、話を「教師聖職論」や、「憲法第九条」などに向けてきたようでした。でもぼくはほとんどなんにもコメントしませんでした。一ケ月ほどして、「学校新聞」が発行されました。見ると、「教師聖職論」などの特集記事があって、ポイントとなるような部分は、ほとんどすべて、ぼくのコメントの形になっています。例えば、共産党が、教師が一般の労働者とはちがうということをいいだしたのは、そこでは、「高田先生によれば、共産党の人気とり政策である」という具合になっているんです。うまい具合にぼくをダミーにしたらしい。ちょっとびっくりし、腹も立ったけれど、文句もいわずほっときました。

もっと前にも似たようなことがあったのです。一九六九年、ぼくは、「西部カラコルム辺地教育調査隊」というパーティを組織してパキスタンの、スワット・ヒマラヤ地方に出掛けました。

帰国して、しばらくした頃、新聞部の生徒が現われ、原稿を依頼しました。承諾はしたものの忙がしいので、そのままにしていました。一〇日ほどして、彼がまた現われ、原稿ができていないことを知ると、もう時間がないのでインタビュー記事にするといいます。その時は時間がなく、その後もなかなかぼくがつかまらなかったのです。彼はとうとうあきらめたようでした。

ところが、新聞が出来上ると、なんと、二面見開きで堂々としたインタビュー記事がのっているではありませんか。読んでみて、さらに驚いたことには、それは本当にぼくがしゃべったみたいに書いてあります。ぼくの話をきいた生徒に取材して、この記事を作りあげたのだそうです。彼、ハットリはいま神戸新聞の社会部記者となっており、昨年のぼくのラトックⅠ峰遠征のドキュメント本を執筆中です。

♣♣♣

高校生の時、ぼくは柔道をやっていました。柔道では「打ち込み」という練習をする。弱い方が強い方に、たとえば「背負い投げ」の型で相手を投げとばそうと、何度も何度も試みる。実力に差があるし、何の技を掛けるのか分っていますから、投げとばすのはまず無理です。グッとこらえられると技はかからない。ところが、教え上手の先輩は、時として、まともな「打ち込み」がされた時だけ、かかってくれます。ググーッとした全身の努責がパッと解放され、相手の身体は宙を舞う。この感覚を味わった時から、柔道は、不思議な魅力をもつようになる。ぼくにはそう感じられました。

少したとえがよくないかも知れないけれど、教師と生徒の関係も似たようなもんではないだろうか。だから、ぼくは、少々腹は立っても、そのある種の「打ち込み」が決った時には、投げとばされてやろう。よほどでない限り、痛さも我慢しょう。そう思っている訳です。などと、ええかっこ言っていても、それが実際の場合には、やっぱり頭にきてしまうこともあるのですが……。

ただ、近ごろは、以前のように、「打ち込み」をかけてくる生徒が減ってきました。減ったというより、全くないといった方がよい。少々さびしい気がしています。

さて昨年(一九七九)の秋、新聞部の生徒が二人やって来ました。「バイク」について原稿を書いてくれという依頼です。

さて昨年(一九七九)の秋、新聞部の生徒が二人やって来ました。「バイク」について原稿を書いてくれという依頼です。「へええ。新聞部て、まだあったのか」

と、ぼくはひやかしました。

ちょうど、この頃、この学校でも、「バイクの全面禁止」 が決定されたのです。かつての昔、七〇年代の初め、バイクは「届け出制」をとっていたこともありました。その時は、生徒会が責任をもつから、ということで、親の同意書があれば、誰でも乗ってこれました。それが、「許可制」となり、こんどの「全面禁止」となった訳です。

「暴走族」が問題となり、警察が、学校に知らせたらその生徒が処分されるかもしれないと、教育的配慮をして伏せていたリストを知らせてきたのがきっかけのようでした。警察が教育的配慮をし、学校は処分処分といっているようなこの頃の状況は面白いと思います。そして、その暴走族生徒個々に問題をしぼらずに、「全面禁止」となるところに、ぼく自身少々疑問はありました。

とにかく新聞部は、このバイク問題を特集するということです。ぼくが、編集方針を聞くと、その部長は、「ぼくらは中立で、どっちの味方でもないんです」などといってるんです。

「中立なんて、あり得んのとちがうか」とぼくは、少々追求してやったのです。

以前の時とおんなじように、ぼくの原稿はいつまでたってもできません。でも、彼等も、あきず憶せず、毎日毎日現われて、ただジッと待っているのです。〆切はとっくに過ぎているそうです。

「テープで取ってインタビュー記事にしたら‥…」とぼくは助け舟を出しました。

♣♣♣♣

新聞部長ともう一人の生徒は、翌日、テレコを持って現われたのですが、何の質問もしようとはせず、やがて、

「適当にしゃべって下さい」

「適当にいうても、しやべれんがな」

少しうろたえている彼等を見て、イライラし、そして可哀そうになり根負けし、

「分った分った。今晩書くし」

それにしても、ともかく、彼等は、自分達の望む主旨の原稿を手に入れたのですから立派な編集者といえるかも知れません。この記事は、「なんでバイク乗るねん」というタイトルがつけられて一面にのっていました。

ぼくは、なんかこう、「死ぬ」というか「死」ということに対する感覚が、ちょっと変ってるみたい……。たとえば、誰か知ってる人が死んでも、少し極端な言い方をすれば、「ああ死んだか」というような感じなんです。これは多分、これまで人より多く、知人の死に接してきたからかも知れません。毎年、一人か二人は、知ってる奴が、山登りで死んでいる。

でも、考えてみれば、人はいつ死ぬか分からない存在なのでしょう。勿論、生きのびる為には、あらゆる努力をしなければなりませんが、ただ、「死ぬ」かも知れないことだから止めとこうという具合には、頭が回らないようなのです。むしろ、死ぬかも知れないことだから面白い。

ぼくがいい年をして、岩登りをやったり、オートバイに乗ったりしているのは、こうした理由によるもののようです。よく人から、「自分の子供が、そういうことをやりだしたらどうします」ときかれるけれど、「しゃあないなあ」と答えています。つらいやろうけど、ガマンせんと……と思っています。

ぼくがいい年をして、岩登りをやったり、オートバイに乗ったりしているのは、こうした理由によるもののようです。よく人から、「自分の子供が、そういうことをやりだしたらどうします」ときかれるけれど、「しゃあないなあ」と答えています。つらいやろうけど、ガマンせんと……と思っています。ぼくには、若者の冒険を非難する良識は、じつは、チマチマした小市民的臆病さではなかろうか。その日の安穏だけを望む、ぬるま湯的な考え方は、小心な、刹那主義ではないのか。そんな気がするし、あらゆる種類の若者の冒険を抑え込もうとする動きに、大人達の精神状況の衰退を感じてしまうのです。

この桂高校では、五・六年前は、バイクは「届け出制」でした。誰でも乗ってこれた。その時から考えると、ウソみたいですが、最近バイクは全面禁止になりました。まあそれが、学校側からの、突然の、一方的な決定であったことに問題がないとは言いきれんでしょう。でもそんなことよりも、ぼくは、どうしようもない社会状況の推移を感じてしまいます。バイクについて語る時の、その若者の瞳の輝きを美しいと思うぼくとしては、「気の毒になあ、ホント」という気がします。

そしてさらに、そんな感傷より、ぼくが、「これは問題や」と思うのは、誰一人学校に抗議しようとしないことです。「依らしむべし、知らしむべからず」に平伏している生徒ばっかりでは、京都の未来は暗いのではないか。本当の自治の心は育たないのではないか。そして、「隠れて乗るんや」では、そんなコソコソしたことでは、それが何とも「しょうもない」ことであり、何ともアホみたいなことである暴走族より劣るんではないか。そう思えるのです。

14.みんなでやりましょう

♣

化学実験の時、試験管に試薬を注ぎ入れる操作があったとします。一人の生徒が試験管をとる。別の一人がすかさず試薬ビンをとりあげると、もう一人が、スッと栓を抜く。構えた手の試験管に試薬は見事に注ぎ入れられ、四人目の生徒が、「もうちょっと」などといいながら、試験管を睨んでいます。

それは、まったく見事ともいうべき協同動作で、ぼくはいつも感心してしまいます。とても、あんな具合には、自分はできない。感嘆しながら、なぜか、イライラしてくる。もともと、こんな操作、一人で出来るではないか。一人でやるべきもので、四人でやったんでは、みんな四分の一人前ではないのか。

スキーのシーズンに、いつもゆく知人の別荘でも面白いことがあります。常連の場合、たとえば誰かが皿洗いを初めたとしても、知らん顔をしている。ところが、初めて来た人は、誰かが皿洗いを始めると、急いで一緒にやろうとする。誰かが掃除をやりだすと、自分も一諸にやろうとする。そして、かりになんか仕事をする気が起こったとして、その時、一人ででも出来る仕事をしている人の手伝いをするのではなく、その状況に於て、自分が最も有効に働ける作業、動作を適確に見出せるようになるまでに、やはり数日はかかるようです。

いつまでたっても、そういう風にゆかない人もいるようです。そんな人は、暗黙のうちに、あかん奴という烙印を、みんなから押され、自然に排除されてしまう。面白いことに、どうやら、学校でのいい子で優等生ほど、一緒にやろうとする傾向が強いようなのです。

いつまでたっても、そういう風にゆかない人もいるようです。そんな人は、暗黙のうちに、あかん奴という烙印を、みんなから押され、自然に排除されてしまう。面白いことに、どうやら、学校でのいい子で優等生ほど、一緒にやろうとする傾向が強いようなのです。

こうゆうことが起こってきたのは、どうやら、小学校、中学校の教育のせいではないのかしらん。ぼくは、一人合点に、そう考えています。なんでも、〈一緒にやりましょう〉と教えた結果ではないのだろうか。

高校入試の前日、ぼくは、同じグループになった一人の先生と面白い問答をしました。一つの教室を三人の教師が一グループで担当することになっていました。一人が監督二人が採点というシステムでやりますから、一時間目だけは三人は必要ないのです。一人の先生にぼくは、早く来れるかとたずねました。「いや、来れへん」という返事です。

「そうですか。それじゃ、ぼくが来ます」

「いや、ワシも来るし」

「来れるんですか。来れるんやったら来て下さい。ぼくは来ませんから」

「いや来れへん」

と、いう問答を何度もくり返したんです。結局、ぼくが来たのですが、〈一緒にやる〉には、あるいじましい平等主義と近視眼的な均等志向がある。そんな気がしました。

昨年(一九七九)、ラトック1峰遠征の折、隊員のマツミは、一人で、乾燥あげを煮しめ、飯をたくと、いなりずしを作り始めました。休養日のことです。誰も手伝いません。

おいしいいなりずしを頬張りながら、エンドウが、「手伝わずに、喰うばかりで悪いなあ、マツミさん」というと、彼は、諏訪弁で、

「いや、オレ一人でごちそうした気分にひたれるにぃ。それがいいだよ」

♣♣

ラトックから帰ってくると、顧問不在で、夏山合宿ができなかったにもかかわらず、大量に入部した山岳部一年生は、比良山に行ったとかで張り切っているようでした。

ぼくは、出来るかぎり、個人山行をするようにアドバイスしました。

あんなあ、ぎょうさんで、みんなみたいに二十何人も一緒で、ぞろぞろ歩いとるやろ。道探すのは、先頭の一人か二人や。あとは、何にも考えへん。アホみたいにくっついてるだけや。何の勉強にもならへんで。

楽しかった、面白かったと、その集団での山歩きを報告し、予定ルートを間違って歩いてきても、何の失敗意識もない彼等に、ぼくは、集団主義のある無責任さを感じたのです。

それ以後、彼等は、いわれた通り、個人で歩いているということでした。ある時、よく問いただしてみたら、一人で歩いてはいるのだけれど、全く一人では怖いので、声がとどく位の距離だけ間をあけて、歩いている。夜寝る時は、合流するのだそうです。これにはぼくも二の句がつげず、「フウーン」 と感心していたんです。

岩登りを教えてほしいと、強くいうので、二回ばかり、大原のゲレンデにゆきました。岩登りというのは、失敗すると落ちる。もちろんロープを着けるけれど、そうするとこんどは、墜落した奴に引きずり込まれることもあり得る。落石に当ることもある。という具合で、ふつうの山歩きの何倍もの危険率があります。

もし事が起ったら、ただでは済まんやろなあ、という気がいつもします。もしぼくが素人だったら、高校生には無理やとか、禁止されてるといって、止めさすこともできるでしょう。でもそうはいかない。だいたい普通の山歩きのコースでも、岩の部分は出てくるし、基本的な技術は安全のために必要です。それに、止めても、行く奴は、勝手に行くに決っている。その方がよほど危険です。

もし事が起ったら、ただでは済まんやろなあ、という気がいつもします。もしぼくが素人だったら、高校生には無理やとか、禁止されてるといって、止めさすこともできるでしょう。でもそうはいかない。だいたい普通の山歩きのコースでも、岩の部分は出てくるし、基本的な技術は安全のために必要です。それに、止めても、行く奴は、勝手に行くに決っている。その方がよほど危険です。

大原には、前日から行って、キャンプします。ぼくは、後から、夜中になって合流するのが常です。彼等は、ヒート・パックのカレーなどを喰い、「胆だめし」などをやって遊んでいる。これは、面白いと思いました。

未開部族では、成人のイニシエーション(通過儀礼)として、いろんな「胆だめし」があります。彼等は、自分達だけで、もうこの現代文明社会で失われた通過儀礼をやっている。そんな気がしたのです。

五月の連休に、新しく入った一年生を連れて、由良川源流に行く合宿計画を持ってきました。総勢で一九人だそうです。ぼくも参加することにしました。ただ、引率するという形はとらず、OBの京大生等三人と組んで、別パーティが同行するみたいなことにしたのです。

食糧も全く別で、山菜などをふんだんに喰いながら歩き、傍らの彼等をうらやましがらせる、というちょっと陰険なたくらみでした。

たき火の経験のない彼等は、火をぼんぼんもやし、豪勢に食事するぼく達に、少し驚いたかも知れません。でも、ぼくも、彼等には、びっくりさせられたのです。

♣♣♣

地図が読めないとか、徒渉点の選定がまずいとか、そういう技術的なことではなく、ぼくが驚いたのは、彼等の食事でした。

食糧を、個人個人が用意しているのです。数人で一緒というのもありましたが、基本的には個人です。ある奴が、ボンカレーを作っていると、その隣りでは、かつおフレークの缶詰を開けている。

ひょっとしたら、オレは個人個人と強調しすぎたのかな。そう思って、たずねてみると、答えは意外なものでした。理由は、驚いたことに荷物の量にあったのです。個人が個人の食糧をもっていると、荷物が平等に減っていく。ところが食糧をまとめて持つと、毎日、荷物の調整をせねばならず、もめる。そういう事で、自分のメシは自分で持ち、自分で作るということに、前からなっているのだそうです。

「合宿と個人山行は別やで」とぼくはいいました。荷分けはリーダーの権限でやったらいい。合宿ではみんな同じものを喰うことにした方がよいとぼくはアドバイスしました。分りました、そうしますということで、夏山合宿になりました。夏山合宿の準備会にゆくと、サブ・リーダーが黒板に、装備の荷分け品目を書き出して、くじ引きをやっています。

だいたい彼等は、くじ引きやじゃんけんが大好きです。誰かが、例えばリーダーがパッパッと決めればいいものを、いちいちくじ引きで決める。それが最も民主的なやり方だと思っているみたいです。リーダーは、会議・談合の進行係、あるいはくじ引き表作成係みたい。しかし、リーダーにとって、これほど楽なことはない。だって、全ての責任は、「くじ」や「じゃんけん」や、そうした〈決定システム〉にあるのであって、自分にはないのですから……。現代社会の反映みたいで面白いと思いました。

だいたい彼等は、くじ引きやじゃんけんが大好きです。誰かが、例えばリーダーがパッパッと決めればいいものを、いちいちくじ引きで決める。それが最も民主的なやり方だと思っているみたいです。リーダーは、会議・談合の進行係、あるいはくじ引き表作成係みたい。しかし、リーダーにとって、これほど楽なことはない。だって、全ての責任は、「くじ」や「じゃんけん」や、そうした〈決定システム〉にあるのであって、自分にはないのですから……。現代社会の反映みたいで面白いと思いました。

ぼくは、「もしザイルが、一番スリップする確率の高い一年生に当たって、そいつが谷底に落ちたらどうなるの。もう助けにも降りれへんなあ」とだけいって、この方法に反対しておきました。

合宿は、有峰から薬師岳を越えて、劔岳までの縦走コースです。現地集合で集まった登山口の折立の朝、先ず問題が発生しました。食糧係が、毎朝の献立のみそ汁に入れるだしの素を忘れたのです。ところが、十数人のメンバーは、いとも寛大で、「まあ、しやあない」と平気な顔をしています。一週間近くもダシ抜きのミソ汁飲む積りなんかなあ。

ぼくは、源流にも同行した京大山岳部員のOBと一人の高校生の二人を、有峰口まで買出しに降ろすことにしました。二人の荷物は、他の者が分けて持つ。夕方までには、追いかけて合流できるはずです。

降り出した雨の中を登り、その日の泊り場、薬師峠に着いたのは、四時頃でした。大急ぎでテントを張って、茶を沸かし、水筒につめて、買出しの二人を迎えに降るように指示しました。またジャンケンをやり出しかねないので、リーダーと相談して迎えの人選をしたんです。

ぼくは、自分で張ったテントに入ってしばらくして外に出てみると、彼等は、まだ、一つのテントに六人が群がって、テントを張ろうとしています。ほんとに、〈一緒に張りましょう〉でした。えらく時間がかかって張り終え、食事の仕度を始めました。たずねると、食事当番は決めてなくて、みんなでやるのだそうです。

♣♣♣♣

雨はずっと続きそうでした。このままではヤバイという気がしました。ぼくは、リーダーとサブ・リーダーを呼んで、話をしたのです。

リーダーは全ての指示権と決定権をもっている。そうすることが、全員の安全につながるという全員の了解があってリーダーが存在するのだ。今日のお前みたいにバテていたら、正しい判断などできんではないか。バテると思ったら自分だけ荷物を減らしても構わん。リーダーは、常に全体を見わたして、仕事の分担を指示し、作業が無駄なく効率よく進行する様にするべきだ。具体的には、一つの仕事は原則的に一人か二人でやらす。責任を明確にするためだ。もし失敗したら罰を与えること。今朝みたいに、みんなでシンめしをたいて、しかたなくそれを喰い、一人一人が食器を洗っていたのでは、腹はこわすし、出発はおくれ、全員共倒れになるぞ。

ぼくは、山では民主主義は通用せん、といいたかったのかも知れないのですが、より正確には、これは「日本の民主主義」というべきかも知れない。

翌日、薬師岳を越えて、約九時間の行動で間山のテント場につきました。いつもある雪田は消え去っており、水が得られないので、往復一時間半の所にある水場まで、五人が水運びに走ることになりました。激しい雨の中で、残りはテントを張りました。水汲み組のテントの周りに、ぼくに言いつけられて、溝を掘っていた生徒が、

「オレの寝るテントでもないのに、なんで掘らんならんね」

「オレの寝るテントでもないのに、なんで掘らんならんね」

と、ぼやくのを聞いて、「ああ、ええよ、掘るなよ。そのかわり、水は一滴ものむな。生米かじっとれ」とぼくはいい、彼は驚いたような顔で、「分りました。分りました」といったんです。

翌日も、もっとひどい雨。この日は、十時間歩いて、暗くなって五色ケ原着。物凄い風に吹かれて、みんなガタガタふるえ、死にそうになって、必死にテントを張りました。所要時間一五分。ようやく、みんなできてきたようでした。食事当番の二名だけは三時に起き、五時には、各テントにお茶を配ります。自分の持ち場で有効に働くことが、全体の、ひいては自分の安全につながる。そういうことが分ってきたようでした。

劔岳に登って劔沢のテントに帰ってくると、大学山岳部の後輩で、富山県庁の自然保護課に勤めるヨシユキが来ていました。

ぼく達は、この出合いを喜びあい、酒を汲み交しました。この合宿の経過を話すと、「そら、タカダはん、京都教育やで」と、彼は唐突にいい、こう続けました。

「ワシなあ、娘みとって思うんやけど、富山の教育はひどいもんや。何でも競争、競争。一番になれという教育や。そのせいか、娘はどうも人をバカにしよるみたいや。人をバカにするような教育はアカンで。ワシ、娘は京都のバアチャンに預けて、京都の高校へやろ思うてたけど、今の話でちょっと考えるなあ。」

「ほんまや、京都の高校生は、みんなでテント張ろう思うてるうちに、みんな死による」

「そやけど富山の高校生やったらナ、タカダはん、一人が、あんたこの柱もち、あんたこのポール引っぱっとり、ゆうて、そいつだけ中に入りよる」

化学実験の時、試験管に試薬を注ぎ入れる操作があったとします。一人の生徒が試験管をとる。別の一人がすかさず試薬ビンをとりあげると、もう一人が、スッと栓を抜く。構えた手の試験管に試薬は見事に注ぎ入れられ、四人目の生徒が、「もうちょっと」などといいながら、試験管を睨んでいます。

それは、まったく見事ともいうべき協同動作で、ぼくはいつも感心してしまいます。とても、あんな具合には、自分はできない。感嘆しながら、なぜか、イライラしてくる。もともと、こんな操作、一人で出来るではないか。一人でやるべきもので、四人でやったんでは、みんな四分の一人前ではないのか。

スキーのシーズンに、いつもゆく知人の別荘でも面白いことがあります。常連の場合、たとえば誰かが皿洗いを初めたとしても、知らん顔をしている。ところが、初めて来た人は、誰かが皿洗いを始めると、急いで一緒にやろうとする。誰かが掃除をやりだすと、自分も一諸にやろうとする。そして、かりになんか仕事をする気が起こったとして、その時、一人ででも出来る仕事をしている人の手伝いをするのではなく、その状況に於て、自分が最も有効に働ける作業、動作を適確に見出せるようになるまでに、やはり数日はかかるようです。

いつまでたっても、そういう風にゆかない人もいるようです。そんな人は、暗黙のうちに、あかん奴という烙印を、みんなから押され、自然に排除されてしまう。面白いことに、どうやら、学校でのいい子で優等生ほど、一緒にやろうとする傾向が強いようなのです。

いつまでたっても、そういう風にゆかない人もいるようです。そんな人は、暗黙のうちに、あかん奴という烙印を、みんなから押され、自然に排除されてしまう。面白いことに、どうやら、学校でのいい子で優等生ほど、一緒にやろうとする傾向が強いようなのです。こうゆうことが起こってきたのは、どうやら、小学校、中学校の教育のせいではないのかしらん。ぼくは、一人合点に、そう考えています。なんでも、〈一緒にやりましょう〉と教えた結果ではないのだろうか。

高校入試の前日、ぼくは、同じグループになった一人の先生と面白い問答をしました。一つの教室を三人の教師が一グループで担当することになっていました。一人が監督二人が採点というシステムでやりますから、一時間目だけは三人は必要ないのです。一人の先生にぼくは、早く来れるかとたずねました。「いや、来れへん」という返事です。

「そうですか。それじゃ、ぼくが来ます」

「いや、ワシも来るし」

「来れるんですか。来れるんやったら来て下さい。ぼくは来ませんから」

「いや来れへん」

と、いう問答を何度もくり返したんです。結局、ぼくが来たのですが、〈一緒にやる〉には、あるいじましい平等主義と近視眼的な均等志向がある。そんな気がしました。

昨年(一九七九)、ラトック1峰遠征の折、隊員のマツミは、一人で、乾燥あげを煮しめ、飯をたくと、いなりずしを作り始めました。休養日のことです。誰も手伝いません。

おいしいいなりずしを頬張りながら、エンドウが、「手伝わずに、喰うばかりで悪いなあ、マツミさん」というと、彼は、諏訪弁で、

「いや、オレ一人でごちそうした気分にひたれるにぃ。それがいいだよ」

♣♣

ラトックから帰ってくると、顧問不在で、夏山合宿ができなかったにもかかわらず、大量に入部した山岳部一年生は、比良山に行ったとかで張り切っているようでした。

ぼくは、出来るかぎり、個人山行をするようにアドバイスしました。

あんなあ、ぎょうさんで、みんなみたいに二十何人も一緒で、ぞろぞろ歩いとるやろ。道探すのは、先頭の一人か二人や。あとは、何にも考えへん。アホみたいにくっついてるだけや。何の勉強にもならへんで。

楽しかった、面白かったと、その集団での山歩きを報告し、予定ルートを間違って歩いてきても、何の失敗意識もない彼等に、ぼくは、集団主義のある無責任さを感じたのです。

それ以後、彼等は、いわれた通り、個人で歩いているということでした。ある時、よく問いただしてみたら、一人で歩いてはいるのだけれど、全く一人では怖いので、声がとどく位の距離だけ間をあけて、歩いている。夜寝る時は、合流するのだそうです。これにはぼくも二の句がつげず、「フウーン」 と感心していたんです。

岩登りを教えてほしいと、強くいうので、二回ばかり、大原のゲレンデにゆきました。岩登りというのは、失敗すると落ちる。もちろんロープを着けるけれど、そうするとこんどは、墜落した奴に引きずり込まれることもあり得る。落石に当ることもある。という具合で、ふつうの山歩きの何倍もの危険率があります。

もし事が起ったら、ただでは済まんやろなあ、という気がいつもします。もしぼくが素人だったら、高校生には無理やとか、禁止されてるといって、止めさすこともできるでしょう。でもそうはいかない。だいたい普通の山歩きのコースでも、岩の部分は出てくるし、基本的な技術は安全のために必要です。それに、止めても、行く奴は、勝手に行くに決っている。その方がよほど危険です。

もし事が起ったら、ただでは済まんやろなあ、という気がいつもします。もしぼくが素人だったら、高校生には無理やとか、禁止されてるといって、止めさすこともできるでしょう。でもそうはいかない。だいたい普通の山歩きのコースでも、岩の部分は出てくるし、基本的な技術は安全のために必要です。それに、止めても、行く奴は、勝手に行くに決っている。その方がよほど危険です。大原には、前日から行って、キャンプします。ぼくは、後から、夜中になって合流するのが常です。彼等は、ヒート・パックのカレーなどを喰い、「胆だめし」などをやって遊んでいる。これは、面白いと思いました。

未開部族では、成人のイニシエーション(通過儀礼)として、いろんな「胆だめし」があります。彼等は、自分達だけで、もうこの現代文明社会で失われた通過儀礼をやっている。そんな気がしたのです。

五月の連休に、新しく入った一年生を連れて、由良川源流に行く合宿計画を持ってきました。総勢で一九人だそうです。ぼくも参加することにしました。ただ、引率するという形はとらず、OBの京大生等三人と組んで、別パーティが同行するみたいなことにしたのです。

食糧も全く別で、山菜などをふんだんに喰いながら歩き、傍らの彼等をうらやましがらせる、というちょっと陰険なたくらみでした。

たき火の経験のない彼等は、火をぼんぼんもやし、豪勢に食事するぼく達に、少し驚いたかも知れません。でも、ぼくも、彼等には、びっくりさせられたのです。

♣♣♣

地図が読めないとか、徒渉点の選定がまずいとか、そういう技術的なことではなく、ぼくが驚いたのは、彼等の食事でした。

食糧を、個人個人が用意しているのです。数人で一緒というのもありましたが、基本的には個人です。ある奴が、ボンカレーを作っていると、その隣りでは、かつおフレークの缶詰を開けている。

ひょっとしたら、オレは個人個人と強調しすぎたのかな。そう思って、たずねてみると、答えは意外なものでした。理由は、驚いたことに荷物の量にあったのです。個人が個人の食糧をもっていると、荷物が平等に減っていく。ところが食糧をまとめて持つと、毎日、荷物の調整をせねばならず、もめる。そういう事で、自分のメシは自分で持ち、自分で作るということに、前からなっているのだそうです。

「合宿と個人山行は別やで」とぼくはいいました。荷分けはリーダーの権限でやったらいい。合宿ではみんな同じものを喰うことにした方がよいとぼくはアドバイスしました。分りました、そうしますということで、夏山合宿になりました。夏山合宿の準備会にゆくと、サブ・リーダーが黒板に、装備の荷分け品目を書き出して、くじ引きをやっています。

だいたい彼等は、くじ引きやじゃんけんが大好きです。誰かが、例えばリーダーがパッパッと決めればいいものを、いちいちくじ引きで決める。それが最も民主的なやり方だと思っているみたいです。リーダーは、会議・談合の進行係、あるいはくじ引き表作成係みたい。しかし、リーダーにとって、これほど楽なことはない。だって、全ての責任は、「くじ」や「じゃんけん」や、そうした〈決定システム〉にあるのであって、自分にはないのですから……。現代社会の反映みたいで面白いと思いました。

だいたい彼等は、くじ引きやじゃんけんが大好きです。誰かが、例えばリーダーがパッパッと決めればいいものを、いちいちくじ引きで決める。それが最も民主的なやり方だと思っているみたいです。リーダーは、会議・談合の進行係、あるいはくじ引き表作成係みたい。しかし、リーダーにとって、これほど楽なことはない。だって、全ての責任は、「くじ」や「じゃんけん」や、そうした〈決定システム〉にあるのであって、自分にはないのですから……。現代社会の反映みたいで面白いと思いました。ぼくは、「もしザイルが、一番スリップする確率の高い一年生に当たって、そいつが谷底に落ちたらどうなるの。もう助けにも降りれへんなあ」とだけいって、この方法に反対しておきました。

合宿は、有峰から薬師岳を越えて、劔岳までの縦走コースです。現地集合で集まった登山口の折立の朝、先ず問題が発生しました。食糧係が、毎朝の献立のみそ汁に入れるだしの素を忘れたのです。ところが、十数人のメンバーは、いとも寛大で、「まあ、しやあない」と平気な顔をしています。一週間近くもダシ抜きのミソ汁飲む積りなんかなあ。

ぼくは、源流にも同行した京大山岳部員のOBと一人の高校生の二人を、有峰口まで買出しに降ろすことにしました。二人の荷物は、他の者が分けて持つ。夕方までには、追いかけて合流できるはずです。

降り出した雨の中を登り、その日の泊り場、薬師峠に着いたのは、四時頃でした。大急ぎでテントを張って、茶を沸かし、水筒につめて、買出しの二人を迎えに降るように指示しました。またジャンケンをやり出しかねないので、リーダーと相談して迎えの人選をしたんです。

ぼくは、自分で張ったテントに入ってしばらくして外に出てみると、彼等は、まだ、一つのテントに六人が群がって、テントを張ろうとしています。ほんとに、〈一緒に張りましょう〉でした。えらく時間がかかって張り終え、食事の仕度を始めました。たずねると、食事当番は決めてなくて、みんなでやるのだそうです。

♣♣♣♣

雨はずっと続きそうでした。このままではヤバイという気がしました。ぼくは、リーダーとサブ・リーダーを呼んで、話をしたのです。

リーダーは全ての指示権と決定権をもっている。そうすることが、全員の安全につながるという全員の了解があってリーダーが存在するのだ。今日のお前みたいにバテていたら、正しい判断などできんではないか。バテると思ったら自分だけ荷物を減らしても構わん。リーダーは、常に全体を見わたして、仕事の分担を指示し、作業が無駄なく効率よく進行する様にするべきだ。具体的には、一つの仕事は原則的に一人か二人でやらす。責任を明確にするためだ。もし失敗したら罰を与えること。今朝みたいに、みんなでシンめしをたいて、しかたなくそれを喰い、一人一人が食器を洗っていたのでは、腹はこわすし、出発はおくれ、全員共倒れになるぞ。

ぼくは、山では民主主義は通用せん、といいたかったのかも知れないのですが、より正確には、これは「日本の民主主義」というべきかも知れない。

翌日、薬師岳を越えて、約九時間の行動で間山のテント場につきました。いつもある雪田は消え去っており、水が得られないので、往復一時間半の所にある水場まで、五人が水運びに走ることになりました。激しい雨の中で、残りはテントを張りました。水汲み組のテントの周りに、ぼくに言いつけられて、溝を掘っていた生徒が、

「オレの寝るテントでもないのに、なんで掘らんならんね」

「オレの寝るテントでもないのに、なんで掘らんならんね」と、ぼやくのを聞いて、「ああ、ええよ、掘るなよ。そのかわり、水は一滴ものむな。生米かじっとれ」とぼくはいい、彼は驚いたような顔で、「分りました。分りました」といったんです。

翌日も、もっとひどい雨。この日は、十時間歩いて、暗くなって五色ケ原着。物凄い風に吹かれて、みんなガタガタふるえ、死にそうになって、必死にテントを張りました。所要時間一五分。ようやく、みんなできてきたようでした。食事当番の二名だけは三時に起き、五時には、各テントにお茶を配ります。自分の持ち場で有効に働くことが、全体の、ひいては自分の安全につながる。そういうことが分ってきたようでした。

劔岳に登って劔沢のテントに帰ってくると、大学山岳部の後輩で、富山県庁の自然保護課に勤めるヨシユキが来ていました。

ぼく達は、この出合いを喜びあい、酒を汲み交しました。この合宿の経過を話すと、「そら、タカダはん、京都教育やで」と、彼は唐突にいい、こう続けました。

「ワシなあ、娘みとって思うんやけど、富山の教育はひどいもんや。何でも競争、競争。一番になれという教育や。そのせいか、娘はどうも人をバカにしよるみたいや。人をバカにするような教育はアカンで。ワシ、娘は京都のバアチャンに預けて、京都の高校へやろ思うてたけど、今の話でちょっと考えるなあ。」

「ほんまや、京都の高校生は、みんなでテント張ろう思うてるうちに、みんな死による」

「そやけど富山の高校生やったらナ、タカダはん、一人が、あんたこの柱もち、あんたこのポール引っぱっとり、ゆうて、そいつだけ中に入りよる」

13.教師こそ主体的な旅を

♣

東京オリンピックの次の年、一九六五年、ぼくは、カラコルム・ヒマラヤの登山に行けることになりました。京都府山岳連盟の遠征登山隊に参加することになったのです。

当時は、いまみたいに、地球上のどこへ行っても日本人旅行者がいるという状況ではありません。海外登山にしても極めて珍しい時代でした。ぼくたちの隊が、京都新聞後援ということで、紙上に発表されると、山科の一人の女性が、小谷隊長宅に小包を送り着けました。そこには、九つの手製の人形が入っており、手紙が同封してありました。

--どんなに厳しい世界なのか素人の私には想像もつきません。どうか充分に気をおつけになって無事お帰り下さい。この拙い手製の人形は、そんな気持で作ったものです。皆さんのザックにでもぶらさげて下さい--(想い出して書いたので正確でないかも知れません)。

いまの時代ではちょっと考えられないことです。まあ、そういう時代でした。

ぼくたち隊員も、今から考えると、アホみたいにイキッて準備に走り回りました。だいたい今みたいに情報が豊富ではないし、必死で情報を得ても、それを解釈するだけの経験や能力がなかったようです。

ぼくたち隊員も、今から考えると、アホみたいにイキッて準備に走り回りました。だいたい今みたいに情報が豊富ではないし、必死で情報を得ても、それを解釈するだけの経験や能力がなかったようです。

その時ぼくは二十八歳で、いまみたいに、そんなエゲツナイ顔ではありません。どっちかというと紅顔の美青年だった。ぼくは、隊長のカバン持ちで、いろんな会社や役所を回っていました。これはなかなか面白かった。なんだか、だんだん世の中の仕組みが見えてくるような気がしたんです。そして、もしかしたら、ぼくの紅顔は少し厚顔になったのかも知れません。

この隊には、ドクターとして、北杜夫氏が参加しました。なにしろ、彼はドクターとはいっても神経科医ですから、「咳がでて、熱があります」というと、「あの、ルルを三錠のんで下さい」などとコマーシャルみたいなことをいっていました。

彼は、この失敗したカラコルム登山隊のことを後に、『白きたおやかな峰』で書きます。

ぼくは、そこで、竹屋という名前で、化学ではなく生物の教師になっています。きっと彼がとり違えたのでしょう。

さて、ぼくと、山岳部後輩のウエダ君の二人は、先発で、本隊より一ケ月先行して、パキスタンのカラチに向け、出発することになりました。二人は、連盟会長のスミクラさんの家にあいさつにゆきます。

彼はいつものように、柔かい眼差しで、ぼくを見つめながら、こういいました。

「あっちいったら、いろいろと、偉い人にも会わんならんし、交渉もせんならんやろ。気遅れするかも分らんなあ。そうした時にはネ。タカダ君、アノネ、その人がおかあちゃんと、おふとんに入ったはるときを想像したらええんやで」

♣♣

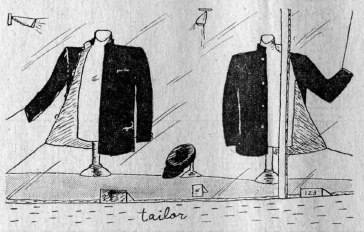

この、京都カラコルム登山隊で、ぼくは装備関係を担当していました。装備は、できる限り最上のものを、と考えていました。いまほど市販ものが多くなく、誂えることが多かったのです。

いつもの悪いくせで、なにか面白いことをやってやろうと思いだして、ぼくは羽毛服、羽毛寝袋に思いあたった訳です。

この頃では、特に日中友好条約締結後は、中国産のダウンが安く入ってくるようになったので、羽毛製品は街にあふれている。でもあの頃は、羽毛製品なんて、山の寝袋ぐらいのものでした。

その寝袋にしても、米軍のお古(ぼくら、それをアメションといっていました)で、なんでも、朝鮮の戦場から戦死死体をくるんで日本に送ってきたものを業者が買いとり、クリーニングして売っているという噂でした。

当時、フランスのモンクレ一社の羽毛服が入ってきていて、これが最高ということになっていました。なんとも素晴らしくしなやかな手ざわりで、おそろしく高価でしたが、アメションとは月とスッポンでした。

国産のものも、フェザー産業という会社から出ていましたが、布に傘地をつかっているので、ガサガサのゴワゴワです。モンクレーのものとは比較になりません。すでに産業力を誇りだしている日本にしては、なんとも不細工な話ではないか。そんなら、ひとつやってみようか。そう思ったのです。成功すれば、試作品ということでタダになるかも知れないという計算もありました。製作はフェザー産業に頼むとしても布地が問題でした。羽毛製品の布地は、極めて細かいその羽が出ない位に目がつんでいないといけない。あれほどの風合い(手ざわり)の、あんな薄い生地で、モンクレーはどうやって、羽毛の出るのを止めているのか。

国産のものも、フェザー産業という会社から出ていましたが、布に傘地をつかっているので、ガサガサのゴワゴワです。モンクレーのものとは比較になりません。すでに産業力を誇りだしている日本にしては、なんとも不細工な話ではないか。そんなら、ひとつやってみようか。そう思ったのです。成功すれば、試作品ということでタダになるかも知れないという計算もありました。製作はフェザー産業に頼むとしても布地が問題でした。羽毛製品の布地は、極めて細かいその羽が出ない位に目がつんでいないといけない。あれほどの風合い(手ざわり)の、あんな薄い生地で、モンクレーはどうやって、羽毛の出るのを止めているのか。

こうした方面で権威の、武庫川短大のヤスダ先生に電話で問い合せると、「あれは目つぶし加工という特殊な加工がしてあるんです」と教えてくれました。

東レの技術部に頼むと、「目つぶしは、ヨットの帆にはやってますが、そんな薄いものはやったことばありません」ということです。技術畑の人は、でも、新しいことをやりたがる。OKをとりつけました。ただ、布地から織るのは時間的に無理だそうで、ぼくは、云われた通り、厖大な(生地サンプル)から、いくつかを選びだしたのです。

四、五種類を選び出してから、「これが一番いいみたいな感じですが……」とぼくがその内の一つを示すと、その技術開発部の人は、

「あのね、それは、実はブラジャー用の生地でして。あれ、以外と弾性がありまして、たて横のヤーン数がそろってないと、織維がスリップするんですよ」

それで結局、モンクレ一に決して劣らない羽毛服と羽毛寝袋の製作には成功しました。ただ、目つぶし加工の結果では、ぼくが一番いいと感じた、あの生地は不合格となったので、「これはひょっとしたら、日夜ブラジャー用の生地にくるまっておれるぞ」というぼくの一瞬の想いは、ぬか悦こびに終ったのです。

♣♣♣

パキスタンのカラチについて、ぼくは、タージ・ホテルという、まあ二流と三流の間ぐらいのホテルに投宿しました。本隊がやってくるまでの一ケ月ばかりの間、ここがぼくたち先発隊の本拠でした。

でも、この期間の大半を、ぼくたちは、日本大使館と、書記官のマキウチさんの家で過ごしたみたいです。彼は、ウルドー語の達人で、ずっとインド・パキスタン勤務だったので、この地には通じていました。だから、ぼくたちにとって、彼は、ウルドー語の先生であり、パキスタンという回教圏での生活技術の先生でもあったのです。彼がパキスタン人にどの様に対応するか、交渉ごとの運びをどんな具合にやるか。それを観察し、疑問の点はあとで、飲んでいる時などにさりげなく質問する。これは、ガイド・ブック何拾冊にもまさる勉強のように思いました。

彼の下の方の息子は、たしか小学校の四年生でした。このジュンちゃんは、パキスタンで生れて、子守りのパキスタン人に育てられたので、ウルドー語は母国語みたいなものでした。マキウチさんが、ベアラー(召使い)を呼ぶときに、

「デーコー(おいこら)」

などといっていると、ぼくに「ああいう言葉は、汚い言葉なんだよ。よくないんだよ」と、注釈してくれました。英語も、英語のミッションスクールに通っていて達者なものでした。

マキウチさんは、ジュンちゃんのことを、ぼくたちに語るとき、いつも、「彼は…‥」

マキウチさんは、ジュンちゃんのことを、ぼくたちに語るとき、いつも、「彼は…‥」

という風にいいました。それが、ぼくには、なにか大変新鮮にひびきました。

あるとき、ぼくは、ジュンちゃんに誘われて映画を見にいきました。少し前に、イギリス映画の「嵐ケ丘」を見たとき、大体分ったので、行く気になったのです。ところが、この時はハリウッド映画の「ヘラクレス」だったので、まったくチンプンカンプンでした。ジュンジは、一人熱心に見入っているので、「全然分らんよ」というと、彼は、

「分らなくても、見ていたら、そのうちに分るようになってくるよ。ぼくも昔は全然分らなかった」

と、いうので、ガックリ来てしまいました。

彼は、中学から日本に帰り、日本の中学に通うことになりました。さすがに、英語は得意だった。他の教科もまあまあだったそうですが、「灯台もと暗し」の意味が分らなかったりしたそうです。面白いことは、達者な英語以上にペラペラだったウルドー語を、きれいさっぱり忘れてしまったことです。ぼくが、ウルドー語の単語をいっても、「ああ、そんなのが、あったみたい」なんていってるんです。

物心づかないうちに習得した言語は、また忘れるのも早いという法則があるようです。

彼が、中学からの帰り路、黒い服をきた人が沢山群れているので、興味にかられて、「何事ですか」ときくと、誰かが、ひどく怒った顔をして、「ソウシキですよ」といったのだそうです。彼は、家に帰ると、

「ママ、誰かが、国外追放になったらしいよ」

♣♣♣♣

朝、騒がしい雀の鳴き声で目覚め、窓から下の道路を見ると、出勤する人達が歩いています。みんな、実に悠然と足を運んでゆく。その時、ぼくは、どうしてみんなあんなにゆっくり歩くんだろう、とは考えませんでした。日本では、どうしてみんな、セカセカと歩くのだろう、と考えていました。

パキスタン人は、あいさつする時は握手、少し離れていると、手をあげる。日本人は、どっちもおじきする。なんでやろ。まったく、何から何まで、なんで、なんで、なんでやろの連続でした。今まで、なんとも思っていなかった、というか、全然意識していなかったことが、全部ワッとばかり、押しよせてくるみたいな感じだった。

「ヒロシマ・ナガサキはどうなってる」ときかれて困りました。ぼくはいったことなかったし、死傷者の数も知らなかった。ショウグン・ノギのことをたずねられても、何にも答えられなかった。その他、あらゆることで、日本人でありながら、いかに日本を知らないかということを思い知らされたのです。考えてみれば、ぼくは海外に出る度毎に、日本を考えさせられ、自分を考えさせられ、まあいってみれば、世界観や価値観の再検討をせまられているみたいなところがある。このカラコルム登山は、そうした経験の最初でした。

初めて、異文化、異宗教の人達との接触を体験して、日本に帰ってきたとき、わが祖国日本は、なんとなく、前とはちがったものとなっていたようです。それは、ちょうど、高い山に登って、空気の薄さに気づき、平地に降りてきて、空気の存在や、酸素の認識を得るみたいな感じといえるかも知れません。

初めて、異文化、異宗教の人達との接触を体験して、日本に帰ってきたとき、わが祖国日本は、なんとなく、前とはちがったものとなっていたようです。それは、ちょうど、高い山に登って、空気の薄さに気づき、平地に降りてきて、空気の存在や、酸素の認識を得るみたいな感じといえるかも知れません。

後に起こった学園紛争の大騒ぎのなかで、ぼくが比較的冷静さを保ち得たのは、もしかしたら、こうした経験をして、日本や日本の仕組みみたいなものの認識を得ていたからかも知れない、と思うのです。

さて、最近、旅行会社が親の弱みにつけ込んだのか、親が希望するのか、子供の海外パック旅行が盛んなようです。でもあんなもの、親の一人よがり以外の意味はありません。大人であれ子供であれ、旅というものは、主体性の回復でないと意味ないし、子供を団体さんで海外にやっても、「ホーム・ステイ」させても、それはちょうど、幼児期修得言語みたいなもので、頭に残らない。

そんなことをするより、日本国内でよいから、金をもたせてほっぽり出した方がよほど勉強になるでしょう。

さて、この頃、「国際的視野の必要性」が教育界で注目されているらしく、東京都の校長試験の問題に、(国際的視野に立つ日本人の育成を学校教育の中でいかに進めるか)というのがでている。その雑誌にのっている模範解答では、「まず教師自身の国家観、世界観の成熟が必然的条件になる」そうです。ところが、そのための具体的な方策というのが、全く示されていないのです。

現場主義・体験主義のぼくに云わすれば実に簡単明瞭。教師に、主体的な旅の機会を保障すること、それが先決、最低必要条件だと思うのです。

東京オリンピックの次の年、一九六五年、ぼくは、カラコルム・ヒマラヤの登山に行けることになりました。京都府山岳連盟の遠征登山隊に参加することになったのです。

当時は、いまみたいに、地球上のどこへ行っても日本人旅行者がいるという状況ではありません。海外登山にしても極めて珍しい時代でした。ぼくたちの隊が、京都新聞後援ということで、紙上に発表されると、山科の一人の女性が、小谷隊長宅に小包を送り着けました。そこには、九つの手製の人形が入っており、手紙が同封してありました。

--どんなに厳しい世界なのか素人の私には想像もつきません。どうか充分に気をおつけになって無事お帰り下さい。この拙い手製の人形は、そんな気持で作ったものです。皆さんのザックにでもぶらさげて下さい--(想い出して書いたので正確でないかも知れません)。

いまの時代ではちょっと考えられないことです。まあ、そういう時代でした。

ぼくたち隊員も、今から考えると、アホみたいにイキッて準備に走り回りました。だいたい今みたいに情報が豊富ではないし、必死で情報を得ても、それを解釈するだけの経験や能力がなかったようです。

ぼくたち隊員も、今から考えると、アホみたいにイキッて準備に走り回りました。だいたい今みたいに情報が豊富ではないし、必死で情報を得ても、それを解釈するだけの経験や能力がなかったようです。その時ぼくは二十八歳で、いまみたいに、そんなエゲツナイ顔ではありません。どっちかというと紅顔の美青年だった。ぼくは、隊長のカバン持ちで、いろんな会社や役所を回っていました。これはなかなか面白かった。なんだか、だんだん世の中の仕組みが見えてくるような気がしたんです。そして、もしかしたら、ぼくの紅顔は少し厚顔になったのかも知れません。

この隊には、ドクターとして、北杜夫氏が参加しました。なにしろ、彼はドクターとはいっても神経科医ですから、「咳がでて、熱があります」というと、「あの、ルルを三錠のんで下さい」などとコマーシャルみたいなことをいっていました。

彼は、この失敗したカラコルム登山隊のことを後に、『白きたおやかな峰』で書きます。

ぼくは、そこで、竹屋という名前で、化学ではなく生物の教師になっています。きっと彼がとり違えたのでしょう。

さて、ぼくと、山岳部後輩のウエダ君の二人は、先発で、本隊より一ケ月先行して、パキスタンのカラチに向け、出発することになりました。二人は、連盟会長のスミクラさんの家にあいさつにゆきます。

彼はいつものように、柔かい眼差しで、ぼくを見つめながら、こういいました。

「あっちいったら、いろいろと、偉い人にも会わんならんし、交渉もせんならんやろ。気遅れするかも分らんなあ。そうした時にはネ。タカダ君、アノネ、その人がおかあちゃんと、おふとんに入ったはるときを想像したらええんやで」

♣♣

この、京都カラコルム登山隊で、ぼくは装備関係を担当していました。装備は、できる限り最上のものを、と考えていました。いまほど市販ものが多くなく、誂えることが多かったのです。

いつもの悪いくせで、なにか面白いことをやってやろうと思いだして、ぼくは羽毛服、羽毛寝袋に思いあたった訳です。

この頃では、特に日中友好条約締結後は、中国産のダウンが安く入ってくるようになったので、羽毛製品は街にあふれている。でもあの頃は、羽毛製品なんて、山の寝袋ぐらいのものでした。

その寝袋にしても、米軍のお古(ぼくら、それをアメションといっていました)で、なんでも、朝鮮の戦場から戦死死体をくるんで日本に送ってきたものを業者が買いとり、クリーニングして売っているという噂でした。

当時、フランスのモンクレ一社の羽毛服が入ってきていて、これが最高ということになっていました。なんとも素晴らしくしなやかな手ざわりで、おそろしく高価でしたが、アメションとは月とスッポンでした。

国産のものも、フェザー産業という会社から出ていましたが、布に傘地をつかっているので、ガサガサのゴワゴワです。モンクレーのものとは比較になりません。すでに産業力を誇りだしている日本にしては、なんとも不細工な話ではないか。そんなら、ひとつやってみようか。そう思ったのです。成功すれば、試作品ということでタダになるかも知れないという計算もありました。製作はフェザー産業に頼むとしても布地が問題でした。羽毛製品の布地は、極めて細かいその羽が出ない位に目がつんでいないといけない。あれほどの風合い(手ざわり)の、あんな薄い生地で、モンクレーはどうやって、羽毛の出るのを止めているのか。

国産のものも、フェザー産業という会社から出ていましたが、布に傘地をつかっているので、ガサガサのゴワゴワです。モンクレーのものとは比較になりません。すでに産業力を誇りだしている日本にしては、なんとも不細工な話ではないか。そんなら、ひとつやってみようか。そう思ったのです。成功すれば、試作品ということでタダになるかも知れないという計算もありました。製作はフェザー産業に頼むとしても布地が問題でした。羽毛製品の布地は、極めて細かいその羽が出ない位に目がつんでいないといけない。あれほどの風合い(手ざわり)の、あんな薄い生地で、モンクレーはどうやって、羽毛の出るのを止めているのか。こうした方面で権威の、武庫川短大のヤスダ先生に電話で問い合せると、「あれは目つぶし加工という特殊な加工がしてあるんです」と教えてくれました。

東レの技術部に頼むと、「目つぶしは、ヨットの帆にはやってますが、そんな薄いものはやったことばありません」ということです。技術畑の人は、でも、新しいことをやりたがる。OKをとりつけました。ただ、布地から織るのは時間的に無理だそうで、ぼくは、云われた通り、厖大な(生地サンプル)から、いくつかを選びだしたのです。

四、五種類を選び出してから、「これが一番いいみたいな感じですが……」とぼくがその内の一つを示すと、その技術開発部の人は、

「あのね、それは、実はブラジャー用の生地でして。あれ、以外と弾性がありまして、たて横のヤーン数がそろってないと、織維がスリップするんですよ」

それで結局、モンクレ一に決して劣らない羽毛服と羽毛寝袋の製作には成功しました。ただ、目つぶし加工の結果では、ぼくが一番いいと感じた、あの生地は不合格となったので、「これはひょっとしたら、日夜ブラジャー用の生地にくるまっておれるぞ」というぼくの一瞬の想いは、ぬか悦こびに終ったのです。

♣♣♣

パキスタンのカラチについて、ぼくは、タージ・ホテルという、まあ二流と三流の間ぐらいのホテルに投宿しました。本隊がやってくるまでの一ケ月ばかりの間、ここがぼくたち先発隊の本拠でした。

でも、この期間の大半を、ぼくたちは、日本大使館と、書記官のマキウチさんの家で過ごしたみたいです。彼は、ウルドー語の達人で、ずっとインド・パキスタン勤務だったので、この地には通じていました。だから、ぼくたちにとって、彼は、ウルドー語の先生であり、パキスタンという回教圏での生活技術の先生でもあったのです。彼がパキスタン人にどの様に対応するか、交渉ごとの運びをどんな具合にやるか。それを観察し、疑問の点はあとで、飲んでいる時などにさりげなく質問する。これは、ガイド・ブック何拾冊にもまさる勉強のように思いました。

彼の下の方の息子は、たしか小学校の四年生でした。このジュンちゃんは、パキスタンで生れて、子守りのパキスタン人に育てられたので、ウルドー語は母国語みたいなものでした。マキウチさんが、ベアラー(召使い)を呼ぶときに、

「デーコー(おいこら)」

などといっていると、ぼくに「ああいう言葉は、汚い言葉なんだよ。よくないんだよ」と、注釈してくれました。英語も、英語のミッションスクールに通っていて達者なものでした。

マキウチさんは、ジュンちゃんのことを、ぼくたちに語るとき、いつも、「彼は…‥」

マキウチさんは、ジュンちゃんのことを、ぼくたちに語るとき、いつも、「彼は…‥」という風にいいました。それが、ぼくには、なにか大変新鮮にひびきました。

あるとき、ぼくは、ジュンちゃんに誘われて映画を見にいきました。少し前に、イギリス映画の「嵐ケ丘」を見たとき、大体分ったので、行く気になったのです。ところが、この時はハリウッド映画の「ヘラクレス」だったので、まったくチンプンカンプンでした。ジュンジは、一人熱心に見入っているので、「全然分らんよ」というと、彼は、

「分らなくても、見ていたら、そのうちに分るようになってくるよ。ぼくも昔は全然分らなかった」

と、いうので、ガックリ来てしまいました。

彼は、中学から日本に帰り、日本の中学に通うことになりました。さすがに、英語は得意だった。他の教科もまあまあだったそうですが、「灯台もと暗し」の意味が分らなかったりしたそうです。面白いことは、達者な英語以上にペラペラだったウルドー語を、きれいさっぱり忘れてしまったことです。ぼくが、ウルドー語の単語をいっても、「ああ、そんなのが、あったみたい」なんていってるんです。

物心づかないうちに習得した言語は、また忘れるのも早いという法則があるようです。

彼が、中学からの帰り路、黒い服をきた人が沢山群れているので、興味にかられて、「何事ですか」ときくと、誰かが、ひどく怒った顔をして、「ソウシキですよ」といったのだそうです。彼は、家に帰ると、

「ママ、誰かが、国外追放になったらしいよ」

♣♣♣♣

朝、騒がしい雀の鳴き声で目覚め、窓から下の道路を見ると、出勤する人達が歩いています。みんな、実に悠然と足を運んでゆく。その時、ぼくは、どうしてみんなあんなにゆっくり歩くんだろう、とは考えませんでした。日本では、どうしてみんな、セカセカと歩くのだろう、と考えていました。

パキスタン人は、あいさつする時は握手、少し離れていると、手をあげる。日本人は、どっちもおじきする。なんでやろ。まったく、何から何まで、なんで、なんで、なんでやろの連続でした。今まで、なんとも思っていなかった、というか、全然意識していなかったことが、全部ワッとばかり、押しよせてくるみたいな感じだった。

「ヒロシマ・ナガサキはどうなってる」ときかれて困りました。ぼくはいったことなかったし、死傷者の数も知らなかった。ショウグン・ノギのことをたずねられても、何にも答えられなかった。その他、あらゆることで、日本人でありながら、いかに日本を知らないかということを思い知らされたのです。考えてみれば、ぼくは海外に出る度毎に、日本を考えさせられ、自分を考えさせられ、まあいってみれば、世界観や価値観の再検討をせまられているみたいなところがある。このカラコルム登山は、そうした経験の最初でした。

初めて、異文化、異宗教の人達との接触を体験して、日本に帰ってきたとき、わが祖国日本は、なんとなく、前とはちがったものとなっていたようです。それは、ちょうど、高い山に登って、空気の薄さに気づき、平地に降りてきて、空気の存在や、酸素の認識を得るみたいな感じといえるかも知れません。

初めて、異文化、異宗教の人達との接触を体験して、日本に帰ってきたとき、わが祖国日本は、なんとなく、前とはちがったものとなっていたようです。それは、ちょうど、高い山に登って、空気の薄さに気づき、平地に降りてきて、空気の存在や、酸素の認識を得るみたいな感じといえるかも知れません。後に起こった学園紛争の大騒ぎのなかで、ぼくが比較的冷静さを保ち得たのは、もしかしたら、こうした経験をして、日本や日本の仕組みみたいなものの認識を得ていたからかも知れない、と思うのです。

さて、最近、旅行会社が親の弱みにつけ込んだのか、親が希望するのか、子供の海外パック旅行が盛んなようです。でもあんなもの、親の一人よがり以外の意味はありません。大人であれ子供であれ、旅というものは、主体性の回復でないと意味ないし、子供を団体さんで海外にやっても、「ホーム・ステイ」させても、それはちょうど、幼児期修得言語みたいなもので、頭に残らない。

そんなことをするより、日本国内でよいから、金をもたせてほっぽり出した方がよほど勉強になるでしょう。

さて、この頃、「国際的視野の必要性」が教育界で注目されているらしく、東京都の校長試験の問題に、(国際的視野に立つ日本人の育成を学校教育の中でいかに進めるか)というのがでている。その雑誌にのっている模範解答では、「まず教師自身の国家観、世界観の成熟が必然的条件になる」そうです。ところが、そのための具体的な方策というのが、全く示されていないのです。

現場主義・体験主義のぼくに云わすれば実に簡単明瞭。教師に、主体的な旅の機会を保障すること、それが先決、最低必要条件だと思うのです。

12.学校生活監獄暮らし

♣

学園紛争の大さわぎが終息して、高校がだいぶ平静をとりもどした頃、大学にゆくと、ぼくの先生のノダマンは、「どうや、そっちは」と、ぼくにたずねてから、

「こっちは、もう静かなもんや、みんな死んどる」

といいました。そして、「お前も、いま学生やったら、きっと、先頭切って、やっとったぞ」と断言したのです。

勿論ぼくは即座に否定しました。でも、彼は、「いやちがうで」とがんばり、「眼がちがう。ああいう学生の眼の輝きは、君が山登りやっとった時とおんなじやで」と、いい切りました。

そこまで確信をもっていわれると、もうどうしようもなく、なんやらほめられたみたいな気分になってしまい、「そうですかねえ」などといっていました。

だいたい、ノダマンは、ぼくをあんまりほめることはなかったみたいです。

卒論実験のやり方に関しては、いつもケンカみたいなことをしていました。実験の、ある段階で、やり方が五通りあったとする。ぼくは、一番成功しそうなのからやろうとする。ところが、ノダマンは、一番うまくゆきそうでないのからやれというのです。彼の考えは、ひとつの消去法で、これは正統的な科学の方法かも知れないけど、ぼくには時間の無駄に思えた。

「その方法はアカンと思います」

「その方法はアカンと思います」

「やってもみんと、なんで分る」

「そら分りませんけど、こっちの方がええという気がしますし」

「そんな気分だけでやるもんとちがう」

そのうち、彼はカッカッと怒りだし、

「もうええ、君がやらん分のやり方は、ワシがやる」

ぼくにしてみれば、そんなうまく行きそうにないことは、やる気がしなかった。でも、彼は、きっと、そういうぼくの要領のよさみたいなものが気に喰わなかったのでしょう。

まだ教養課程の時、彼の講座の実験がありました。テーマは「アミノ酸のペーパークロマトグラフィー」でした。試料のアミノ酸は、自分の髪の毛を硫酸で加水分解して得ることになっていました。この加水分解だけに、まる二日位はかかります。回りくどいという気がしました。それでぼくは、先生に、

「アミノ酸は、毛髪のんでないといけないんですか」

と、きくと、「いや別に何でもええです」という話です。よし、言質はとった。

そんならと、ぼくは薬局にある栄養剤の注射アンプルを考えたのですが、一本だけでは売ってくれないだろうし、お金がかかります。ただのものはと思案したら、ありました。うどんの汁。ぼくは学生食堂にゆき、「おばちゃん、ちょっとだし汁おくれえな」

二日間準備にかかるところを、ぼくは半日ほどでやってしまい、できあがったペーパクロマトグラフを、その日のうちにもってゆくと、ノダマンは、ケゲンな顔をしました。

「いや、ウドンの汁でやりました」

彼はムッとして、「お前みたいな要領のええ奴は知らん」

♣♣

ぼくの先生は、ぼくに、職人的な、あるいはドイツ的な化学を教え込もうとしたのかも知れません。

ドイツ人は、体系的で整然としたものが好きなようで、どうも、民族体質的に全体主義的です。ところが、フランス人は、もっと感覚的、直感的で、だから、もっと個人主義的ではないかと思うんです。

たとえば、スキーの教程では、ドイツ・オーストリアのそれは、一つの技術を、細かく分解して、その一つ一つを順次教えるように配列する。全部やれるようになって始めて、その技術ができるようになるはずだと固く信じる。ところが、フランス・スキーでは、もっと個人のフィーリングを重視する。その教程はより人間的だという気がします。

ぼくは、自分がフランス人的だという気なんて、さらさらありませんが、ただ、結果が分り切っていることを、忍の一字でやりとげるなんていうことは、どうも性に合わないようなんです。

高校一年生の時、生物の先生が、「植物の正常分布曲線」を作ること、という宿題をだしました。それが、木の葉っぱであれ、米粒であれ、その大きさの分布を調べると、うんと大きいものや、うんと小さいものは少なくて、普通の大きさのものが一番多い。だから、分布曲線というのは、裾野をひっぱった山型になる。ただ、そういう形になるためには、おそらく何千個という個体を測定しなければならない。数が多ければ多いほど、曲線はなめらかなものとなります。先生は、最低、千個から二千個は測る必要があります、といいました。

高校一年生の時、生物の先生が、「植物の正常分布曲線」を作ること、という宿題をだしました。それが、木の葉っぱであれ、米粒であれ、その大きさの分布を調べると、うんと大きいものや、うんと小さいものは少なくて、普通の大きさのものが一番多い。だから、分布曲線というのは、裾野をひっぱった山型になる。ただ、そういう形になるためには、おそらく何千個という個体を測定しなければならない。数が多ければ多いほど、曲線はなめらかなものとなります。先生は、最低、千個から二千個は測る必要があります、といいました。

あほらし、そんなどうなるか分っていることやってられるかい。時間の無駄ではないか。ぼくはそう思ったのです。

ぼくは、それでも、よりもっともらしくするため、家にあった大豆二・三〇個の長径を測り、分布範囲の、大体のめやすをつけてから、教科書的な分布曲線を下画きしました。そして、こんどは、その曲線の近辺の点をえらんで、測定したことにしての個数をでっちあげた訳です。

学校というところは、教科の中身を教えるということより、こうした教科を素材として、訓練を行なう場所のようです。そういう場所では、理解してるかどうかより、理解できるような、「真面目」な態度であるかどうかの方が、より問題となる。生徒にはいろいろあって、ある分類を試みれば、態度よくて理解してる者、態度はよいが理解できない者、態度は悪いが理解してる者、態度は悪く理解できない者。教師は、このうちの二類型を消して、別の二類型を浮かびあがらせ、「真面目な態度」であれば理解できると独善的に思い込む。「態度点」などを加減したらそうなるのは当り前でしょう。

「真面目な態度」などというのも、自分に対する、犬のような従順さを要求している訳で、そうなると、学校は忍耐の学校となり、生徒はある無感動・無表情の仮面で対抗せざるを得ない。

♣♣♣

ある時、進級判定会議で、一人の教師が、自分の教科で、その生徒を不認定にした理由を説明して、「この生徒は、0点となっていますが、はんとは、マイナス二五点なんです」

きいていた他の教師達は、みんな、どうしてマイナスなのかといぶかりました。彼は続けて、

「どうしてマイナスかというと、私は、一分遅刻に対して、一点減点するという風に申し渡してあります。ただ、後から、医師の診断書その他の証明をもって、正当な理由を申し出た時は、帳消しにしております。この生徒は試験では二〇点の得点がありますが、一度も遅刻の申し出もなく、遅刻の減点が四五点となったので、マイナス二五点ということなんです」

と説明しました。まあこんな風に詳しく説明する人は珍しい。態度点をつけている人はごくふつうにあるのですが、そうした点なんて、あんまり合理的根拠はありません。ただ、どういう風に評価は行われるかということに関しては、あの、全ての問題が生徒の論議の俎上にのった学園紛争の時でさえ、手をつけようとされなかった。まあいってみれば教師の聖域みたいなものです。

いまかりに、全部の生徒が、自分の点数を全部見せあい、評価を検討したら、どうしてそうなっているのか分らない点が続出するのではないかと思います。

いまかりに、全部の生徒が、自分の点数を全部見せあい、評価を検討したら、どうしてそうなっているのか分らない点が続出するのではないかと思います。

それはともかく、遅刻一分で一点というのでは、まあ理由を申告すれば帳消しになるとはいうものの、五〇点取っていても、トータル五〇分の遅刻で○点となってしまう。理屈は通るとしても、ちょっとひどい。ぼくはそう思いました。それで、その先生に質問し、

「なるほど、ご説明をきいてよく分りました。ただぼくがききたいのは、その理屈で先生が遅刻された場合はどうしておられるかということです。一分につき、全生徒に、一点づつ返しておられるか、ということです」

その先生は、「そういうことはやっていません」と答えました。ぼく自身、それ以上追求する気は起りませんでした。遅刻で減点などということはあんまり突飛なことでもないのです。

そもそも、学校教育には、最初から教科教育の後にかくされたカリキュラムがあったらしいのです。

〈労働の場が、田畑や家庭から工場へ移行するにつれ、工場労働に適合することを目的とした大衆教育のシステムには、その背後にかくされたカリキュラムがあったのである。大半の産業国家に共通することだが、そのカリキュラムは、時間厳守、従順、単純反復労働への適応という三つの要素から成り立っていた(アルビン・トフラー)〉

流れ作業的な分業社会では、時間厳守は絶対的要請ですし、管理者の命令につべこべいわず従う労働者であることや、単純労働に忍耐強くたえることも必要とされる。だから、遅刻で減点し、生徒の生意気な態度で減点する教師は、なかなか立派な教師ということになる。そうするとぼくみたいに、それをおかしいと思う教師はおかしいということになるのかなあ。

♣♣♣♣

大学に入って間もないある日の午後、ぼくは大学の図書館で、赤線で真赤になった五万分の一地図に、真剣に見入っている一人の学生を見出します。興味にかられて、ぼくは話しかけ、これが、ぼくにとって、一つの決定的出会いとなって、ぼくは、それまでの気ままな一人歩きではない、より高度な山登りを始めることになる訳です。

この時、ぼくは誘われるまま、その日の夕方から、彼、スミさんと二人で比良山の縦走に出掛けることにします。彼の父は、京都府山岳連盟の会長をやっていて、比良の権威で、ガイドブックも書いている。この時の山行も、そうした本を書くための下調べを、オヤジさんから依頼されてのものだった。というようなことは、ずっと後で知りました。

それで、ぼく達は、最終の電車で高島町までゆき、その日は、蛇谷ケ峰の登り口でごろ寝をします。

翌日、「これメシの足しにしよう」と、出くわした青大将を二・三匹つかまえ、ザックにぶら下げて歩いていたら、山道を降って来た里のオバさんが、「ヘビがついてまっせ」と金切声をあげました。

コヤマノ岳から八雲ケ原へ、夕闇の中を降ってゆくと小屋がありました。スミさんが、「シーッ、囚人小屋やぞ」などというので、ぼくは、なぜかひどくビビって足音をひそめて通り過ぎたのです。ところが、その次の時、一人で日中にここを通ったら、数十人のごく普通の若者が雑木を伐っていました。

コヤマノ岳から八雲ケ原へ、夕闇の中を降ってゆくと小屋がありました。スミさんが、「シーッ、囚人小屋やぞ」などというので、ぼくは、なぜかひどくビビって足音をひそめて通り過ぎたのです。ところが、その次の時、一人で日中にここを通ったら、数十人のごく普通の若者が雑木を伐っていました。

この、ぼくにとっては極めて印象的な山行で、最初の夜、たき火をしながら、スミさんは、こんな歌を唱ったんです。

「朝のはよから弁当箱さげて学校通いはつらいもの/学校生活監獄暮らし足に鎖がないばかり/学校焼け焼け寄宿舎ぶっこわせ/校長コレラで死ねばよい/校長死んだとて誰泣くものか/彼のワイフが泣くばかり/彼のワイフが唯泣くものか/彼の月給の恋しさに…

この歌は、彼の出身校、鴨折高校で昔から唱われていたそうです。そんな感じの歌をきいたのは初めてだったので、ひどく新鮮な驚きを覚えたのを憶えています。多分、一中あたりで、大正デモクラシー期頃にでもできたのでしょう。

それにしても「学校生活監獄暮らし」とはよくいったものです。ちなみに、現代の極めてユニークなフランスの哲学者ミッシェル・フーコーは、こういっています。

--拍子をつけるように明確に区分されたそこの時問経過、そこでの強制労働。監視と評点記入のそこでの審級段階、裁判官の機能を代理として果たし得る多様化するそこの規格化状態の専門家たち、そうした監獄が刑罰制度の近代化手段となったとしても何にも不思議ではない。監獄が工場や学校や兵営や病院に似かよい、こうしたすべてが監獄に似かよって何にも不思議はないのである(『監獄の誕生』)--

学園紛争の大さわぎが終息して、高校がだいぶ平静をとりもどした頃、大学にゆくと、ぼくの先生のノダマンは、「どうや、そっちは」と、ぼくにたずねてから、

「こっちは、もう静かなもんや、みんな死んどる」

といいました。そして、「お前も、いま学生やったら、きっと、先頭切って、やっとったぞ」と断言したのです。

勿論ぼくは即座に否定しました。でも、彼は、「いやちがうで」とがんばり、「眼がちがう。ああいう学生の眼の輝きは、君が山登りやっとった時とおんなじやで」と、いい切りました。

そこまで確信をもっていわれると、もうどうしようもなく、なんやらほめられたみたいな気分になってしまい、「そうですかねえ」などといっていました。

だいたい、ノダマンは、ぼくをあんまりほめることはなかったみたいです。

卒論実験のやり方に関しては、いつもケンカみたいなことをしていました。実験の、ある段階で、やり方が五通りあったとする。ぼくは、一番成功しそうなのからやろうとする。ところが、ノダマンは、一番うまくゆきそうでないのからやれというのです。彼の考えは、ひとつの消去法で、これは正統的な科学の方法かも知れないけど、ぼくには時間の無駄に思えた。

「その方法はアカンと思います」

「その方法はアカンと思います」「やってもみんと、なんで分る」

「そら分りませんけど、こっちの方がええという気がしますし」

「そんな気分だけでやるもんとちがう」

そのうち、彼はカッカッと怒りだし、

「もうええ、君がやらん分のやり方は、ワシがやる」

ぼくにしてみれば、そんなうまく行きそうにないことは、やる気がしなかった。でも、彼は、きっと、そういうぼくの要領のよさみたいなものが気に喰わなかったのでしょう。

まだ教養課程の時、彼の講座の実験がありました。テーマは「アミノ酸のペーパークロマトグラフィー」でした。試料のアミノ酸は、自分の髪の毛を硫酸で加水分解して得ることになっていました。この加水分解だけに、まる二日位はかかります。回りくどいという気がしました。それでぼくは、先生に、

「アミノ酸は、毛髪のんでないといけないんですか」

と、きくと、「いや別に何でもええです」という話です。よし、言質はとった。

そんならと、ぼくは薬局にある栄養剤の注射アンプルを考えたのですが、一本だけでは売ってくれないだろうし、お金がかかります。ただのものはと思案したら、ありました。うどんの汁。ぼくは学生食堂にゆき、「おばちゃん、ちょっとだし汁おくれえな」

二日間準備にかかるところを、ぼくは半日ほどでやってしまい、できあがったペーパクロマトグラフを、その日のうちにもってゆくと、ノダマンは、ケゲンな顔をしました。

「いや、ウドンの汁でやりました」

彼はムッとして、「お前みたいな要領のええ奴は知らん」

♣♣

ぼくの先生は、ぼくに、職人的な、あるいはドイツ的な化学を教え込もうとしたのかも知れません。

ドイツ人は、体系的で整然としたものが好きなようで、どうも、民族体質的に全体主義的です。ところが、フランス人は、もっと感覚的、直感的で、だから、もっと個人主義的ではないかと思うんです。

たとえば、スキーの教程では、ドイツ・オーストリアのそれは、一つの技術を、細かく分解して、その一つ一つを順次教えるように配列する。全部やれるようになって始めて、その技術ができるようになるはずだと固く信じる。ところが、フランス・スキーでは、もっと個人のフィーリングを重視する。その教程はより人間的だという気がします。

ぼくは、自分がフランス人的だという気なんて、さらさらありませんが、ただ、結果が分り切っていることを、忍の一字でやりとげるなんていうことは、どうも性に合わないようなんです。

高校一年生の時、生物の先生が、「植物の正常分布曲線」を作ること、という宿題をだしました。それが、木の葉っぱであれ、米粒であれ、その大きさの分布を調べると、うんと大きいものや、うんと小さいものは少なくて、普通の大きさのものが一番多い。だから、分布曲線というのは、裾野をひっぱった山型になる。ただ、そういう形になるためには、おそらく何千個という個体を測定しなければならない。数が多ければ多いほど、曲線はなめらかなものとなります。先生は、最低、千個から二千個は測る必要があります、といいました。

高校一年生の時、生物の先生が、「植物の正常分布曲線」を作ること、という宿題をだしました。それが、木の葉っぱであれ、米粒であれ、その大きさの分布を調べると、うんと大きいものや、うんと小さいものは少なくて、普通の大きさのものが一番多い。だから、分布曲線というのは、裾野をひっぱった山型になる。ただ、そういう形になるためには、おそらく何千個という個体を測定しなければならない。数が多ければ多いほど、曲線はなめらかなものとなります。先生は、最低、千個から二千個は測る必要があります、といいました。あほらし、そんなどうなるか分っていることやってられるかい。時間の無駄ではないか。ぼくはそう思ったのです。

ぼくは、それでも、よりもっともらしくするため、家にあった大豆二・三〇個の長径を測り、分布範囲の、大体のめやすをつけてから、教科書的な分布曲線を下画きしました。そして、こんどは、その曲線の近辺の点をえらんで、測定したことにしての個数をでっちあげた訳です。

学校というところは、教科の中身を教えるということより、こうした教科を素材として、訓練を行なう場所のようです。そういう場所では、理解してるかどうかより、理解できるような、「真面目」な態度であるかどうかの方が、より問題となる。生徒にはいろいろあって、ある分類を試みれば、態度よくて理解してる者、態度はよいが理解できない者、態度は悪いが理解してる者、態度は悪く理解できない者。教師は、このうちの二類型を消して、別の二類型を浮かびあがらせ、「真面目な態度」であれば理解できると独善的に思い込む。「態度点」などを加減したらそうなるのは当り前でしょう。

「真面目な態度」などというのも、自分に対する、犬のような従順さを要求している訳で、そうなると、学校は忍耐の学校となり、生徒はある無感動・無表情の仮面で対抗せざるを得ない。

♣♣♣

ある時、進級判定会議で、一人の教師が、自分の教科で、その生徒を不認定にした理由を説明して、「この生徒は、0点となっていますが、はんとは、マイナス二五点なんです」

きいていた他の教師達は、みんな、どうしてマイナスなのかといぶかりました。彼は続けて、

「どうしてマイナスかというと、私は、一分遅刻に対して、一点減点するという風に申し渡してあります。ただ、後から、医師の診断書その他の証明をもって、正当な理由を申し出た時は、帳消しにしております。この生徒は試験では二〇点の得点がありますが、一度も遅刻の申し出もなく、遅刻の減点が四五点となったので、マイナス二五点ということなんです」

と説明しました。まあこんな風に詳しく説明する人は珍しい。態度点をつけている人はごくふつうにあるのですが、そうした点なんて、あんまり合理的根拠はありません。ただ、どういう風に評価は行われるかということに関しては、あの、全ての問題が生徒の論議の俎上にのった学園紛争の時でさえ、手をつけようとされなかった。まあいってみれば教師の聖域みたいなものです。

いまかりに、全部の生徒が、自分の点数を全部見せあい、評価を検討したら、どうしてそうなっているのか分らない点が続出するのではないかと思います。

いまかりに、全部の生徒が、自分の点数を全部見せあい、評価を検討したら、どうしてそうなっているのか分らない点が続出するのではないかと思います。それはともかく、遅刻一分で一点というのでは、まあ理由を申告すれば帳消しになるとはいうものの、五〇点取っていても、トータル五〇分の遅刻で○点となってしまう。理屈は通るとしても、ちょっとひどい。ぼくはそう思いました。それで、その先生に質問し、

「なるほど、ご説明をきいてよく分りました。ただぼくがききたいのは、その理屈で先生が遅刻された場合はどうしておられるかということです。一分につき、全生徒に、一点づつ返しておられるか、ということです」

その先生は、「そういうことはやっていません」と答えました。ぼく自身、それ以上追求する気は起りませんでした。遅刻で減点などということはあんまり突飛なことでもないのです。

そもそも、学校教育には、最初から教科教育の後にかくされたカリキュラムがあったらしいのです。

〈労働の場が、田畑や家庭から工場へ移行するにつれ、工場労働に適合することを目的とした大衆教育のシステムには、その背後にかくされたカリキュラムがあったのである。大半の産業国家に共通することだが、そのカリキュラムは、時間厳守、従順、単純反復労働への適応という三つの要素から成り立っていた(アルビン・トフラー)〉

流れ作業的な分業社会では、時間厳守は絶対的要請ですし、管理者の命令につべこべいわず従う労働者であることや、単純労働に忍耐強くたえることも必要とされる。だから、遅刻で減点し、生徒の生意気な態度で減点する教師は、なかなか立派な教師ということになる。そうするとぼくみたいに、それをおかしいと思う教師はおかしいということになるのかなあ。

♣♣♣♣

大学に入って間もないある日の午後、ぼくは大学の図書館で、赤線で真赤になった五万分の一地図に、真剣に見入っている一人の学生を見出します。興味にかられて、ぼくは話しかけ、これが、ぼくにとって、一つの決定的出会いとなって、ぼくは、それまでの気ままな一人歩きではない、より高度な山登りを始めることになる訳です。

この時、ぼくは誘われるまま、その日の夕方から、彼、スミさんと二人で比良山の縦走に出掛けることにします。彼の父は、京都府山岳連盟の会長をやっていて、比良の権威で、ガイドブックも書いている。この時の山行も、そうした本を書くための下調べを、オヤジさんから依頼されてのものだった。というようなことは、ずっと後で知りました。

それで、ぼく達は、最終の電車で高島町までゆき、その日は、蛇谷ケ峰の登り口でごろ寝をします。

翌日、「これメシの足しにしよう」と、出くわした青大将を二・三匹つかまえ、ザックにぶら下げて歩いていたら、山道を降って来た里のオバさんが、「ヘビがついてまっせ」と金切声をあげました。

コヤマノ岳から八雲ケ原へ、夕闇の中を降ってゆくと小屋がありました。スミさんが、「シーッ、囚人小屋やぞ」などというので、ぼくは、なぜかひどくビビって足音をひそめて通り過ぎたのです。ところが、その次の時、一人で日中にここを通ったら、数十人のごく普通の若者が雑木を伐っていました。

コヤマノ岳から八雲ケ原へ、夕闇の中を降ってゆくと小屋がありました。スミさんが、「シーッ、囚人小屋やぞ」などというので、ぼくは、なぜかひどくビビって足音をひそめて通り過ぎたのです。ところが、その次の時、一人で日中にここを通ったら、数十人のごく普通の若者が雑木を伐っていました。この、ぼくにとっては極めて印象的な山行で、最初の夜、たき火をしながら、スミさんは、こんな歌を唱ったんです。

「朝のはよから弁当箱さげて学校通いはつらいもの/学校生活監獄暮らし足に鎖がないばかり/学校焼け焼け寄宿舎ぶっこわせ/校長コレラで死ねばよい/校長死んだとて誰泣くものか/彼のワイフが泣くばかり/彼のワイフが唯泣くものか/彼の月給の恋しさに…

この歌は、彼の出身校、鴨折高校で昔から唱われていたそうです。そんな感じの歌をきいたのは初めてだったので、ひどく新鮮な驚きを覚えたのを憶えています。多分、一中あたりで、大正デモクラシー期頃にでもできたのでしょう。

それにしても「学校生活監獄暮らし」とはよくいったものです。ちなみに、現代の極めてユニークなフランスの哲学者ミッシェル・フーコーは、こういっています。

--拍子をつけるように明確に区分されたそこの時問経過、そこでの強制労働。監視と評点記入のそこでの審級段階、裁判官の機能を代理として果たし得る多様化するそこの規格化状態の専門家たち、そうした監獄が刑罰制度の近代化手段となったとしても何にも不思議ではない。監獄が工場や学校や兵営や病院に似かよい、こうしたすべてが監獄に似かよって何にも不思議はないのである(『監獄の誕生』)--

11.制服は一種の軍服かも

♣

新年度が始まり、ぼくは3年生の担任となりました。すぐに遠足があって、奈良方面へ行ったと思います。

京都駅に何百人という生徒が、黒づくめの服をきて集まりました。生徒達は、プラットフォームに整然と並び、しやがまされました。

一人の教師が階段を四・五段上ると、全員を睨み回し、大声をはりあげて、

「お前たちは、これから奈良に向う。・……」

と訓示し始めました。

そのカン高い声は、ビンビンとひびき渡り、ぼくは、これはすごい、と感心していました。傍の先生にきくと、ヤマキンは軍隊帰りで、あの声が得意なのだ、ということです。そういわれてみると、その訓示は、これからの作戦行動を告げる上官のようでした。

その遠足、どういうコースだったのか、もうすっかり忘れてしまっています。でも、ハイキングコースを歩いて、「石舞台」をみたのは憶えています。

その「石舞台」に向かうハイキング・コースの坂道を登っている時のことです。その時、ぼくは、ぼくのクラスの集団の真ん中あたりを歩いていました。一人の生徒が、追いついてくると、なんとか君が、調子が悪いから引き返した、と報告しました。友人が、一緒について帰ったそうです。調子が悪いんだったら、追いかけてつれ戻す訳にもゆくまい。まあ、付き添いがいるんだったら問題もなかろう。人里離れた山の中という訳でもなし……。ぼくはそう思い、「ああ、そうか」といっただけでした。

ところが、しばらくしてその事を知った他の先生達は、意外にも、それは大変だといって、あわてました。大変だといっても、どうする訳にもゆきません。その生徒はもう帰りの電車か汽車に乗っているはずでした。

ところが、しばらくしてその事を知った他の先生達は、意外にも、それは大変だといって、あわてました。大変だといっても、どうする訳にもゆきません。その生徒はもう帰りの電車か汽車に乗っているはずでした。

その時ぼくは気付いたのですが、一ケ月近くも、人跡まれという感じの山の中で過ごすということを何回となくやっているぼくには、こんなコースは、街中みたいな感覚があった。ところが他の先生達はそうではなく、その辺のところで先ずズレがあったんだろう。

ぼくは学生の頃、体育科に依頼されて、百人近い学生を引率して、北アルプスの数日間の山旅をしたことが二回ほどありましたが、そういう場所では、調子が悪いからといって勝手に引き返すような奴はいなかった。そんなことしたら、死ぬかも知れんと思うから、誰もやらない。

その生徒が引き返したのは、自分で帰れると思ったからなので、それはそれでいいのではないかと思いました。むしろ、引き返した瞬間から、彼等二人にとっては、非常に貴重な体験が始まるのではないだろうか。帰りに奈良市街から電話したら、まだ家に帰っていないというので、少し心配しましたが、ぼくが帰宅してもう一度電話したら、帰っていました。途中で寄り道したらしい。

翌日、大職員室で、ぼくを見るなり、ヤマキンは、例の大声で、「オマエー、きのうのことは軍隊なら重営倉だ」と怒鳴りつけたんです。

♣♣

「重営倉だ」

と怒鳴りつけられて、ぼくほポカンとしていました。

その意味ぐらいは分りましたが、なにしろ、どっちかというと戦争を知らない世代に属するぼくとしては、もう一つピンとこなかったのです。でも、すぐムカムカと腹が立ってきて、何といい返そうかと考えてもいい文句も浮かばず、

「学校は、軍隊とちがいますよ」

と、もぞもぞいっていました。

しかし、よく考えてみれば、学校は、もしかしたら、兵営とおんなじなのかも知れません。

まず、制服があること。やたら細かい規則。時間割による身体的拘束、点呼。集団訓練。罰則。そして、「無用の者立入を禁ず」の閉鎖性。そうすると学生服は一種の軍服である、といえるかも知れません。

まあ、こんな風に思いだしたのは、大分後のことで、その当時ぼくは、なんともイノセントに、学校は真理を教える所、なんて思っていたんです。

数年して、制服問題が起こりました。生徒が制服を廃止しろと要求し始めたのです。その頃には、もう、帽子をかぶっている者なぞは、一人もいません。制服を着ない、いわゆる異装生徒が増えていました。

数年して、制服問題が起こりました。生徒が制服を廃止しろと要求し始めたのです。その頃には、もう、帽子をかぶっている者なぞは、一人もいません。制服を着ない、いわゆる異装生徒が増えていました。

学生服とちがう服を着る場合には、「異装届」を出さないといけない、という規定がありました。これを受付けるのは「生徒部」です。この 「生徒部」というのは、「生徒補導部」という名称だったのですが、ぼくが、補導というのでは、生徒全体を非行生徒扱いしていることになる、と主張して補導を抜き取ることになったのです。

さて、「異装届」は届けですから、適切な指導はできても、拒否はできません。取締りは、もっぱら、無届けの異装に限られていました。ぼくたち教師は、毎朝一時間目の授業で、異装の生徒には、届けの用紙の提示を求め確認し、不携帯生徒を報告するという申し合せをしていました。ぼくは、なんとくだらんことかいなと思いつつ、それでも、時々はやっていたんです。

ちょうどこの頃だったと思います。「赤シャツ」が出現したのは……。「赤シャツ」といっても、『坊ちゃん』のそれではなく、これは生徒なのでした。三年の「赤シャツ」君は、それこそ真赤なセーターを着て毎日登校しました。

当時は、世人の色彩感覚も、おそらく今とは大ちがいだったはずでした。「赤シャツ」は一躍有名になり、「目障りでしようがない。なんとかしてくれ」という教師の苦情が、再々「生徒部」に持ち込まれてきます。彼ほ、いつも三階の窓べりの席に座り、その赤は、どこからでも、目に刺さるが如き鋭どさで映じたようでした。

いつもカメラを肩にかけ、「赤シャツ」君は、一人で、威風堂々と潤歩していました。

♣♣♣

「赤シャツ」君が当時、まあ勇気あることだとはしても、存在し得たのは、半数近い教師が、その行為を是認していたからなのだと思うのです。もし、そうでなければ、たかが生徒の一人、たちまちのうちに誅殺されてしまったはずでした。

生徒部の部長のT先生は、なんとかして、「赤シャツ」君から、その赤シャツを脱がそうと、手を変え品を変えてやっていました。初めは部屋に呼んで説教に努めていました。全く効き目がないと分ると、今度は、彼をキッサ店に連れ出し、コーヒを飲みながらの説得に切り替えたということでした。

「赤シャツ」にごちそうしたコーヒ代だけでも相当の額になったはずです。それでも、「赤シャツ」君は信念を変えないまま卒業し、T先生の努力は全くの徒労に終ったのです。

軍隊の位では偉かったというT先生の、その教育的、いや正確には訓育的情熱には、ぼくも感心せざるを得なかった。そして、いつか、彼が、『あゝ江田島』という写真集を購入し、目を輝やかせて見入っているのを見て、なんとなく、「あゝこれは大変だ」と思ったのを憶えています。

あれはたしか「赤シャツ」君が卒業する時の卒業式でのことだったと思います。卒業式では、送辞・答辞の文案は、それをよむ生徒に任されているのが常でした。いつも、なかなかシビアな文句が飛びだして、ぼくは、いつもそれを聞くのだけが楽しみで、式に出席していたのです。答辞が始まり、その女生徒が、「大和は国のまはろば‥…・」とやり出し、「私たちは、日の丸を掲げることさえ許されませんでした」と続け、教師も生徒も一瞬あっけにとられて、シーンとなったその時、横に座っているT先生の腕がサッと動くのを、ぼくは感じました。

あれはたしか「赤シャツ」君が卒業する時の卒業式でのことだったと思います。卒業式では、送辞・答辞の文案は、それをよむ生徒に任されているのが常でした。いつも、なかなかシビアな文句が飛びだして、ぼくは、いつもそれを聞くのだけが楽しみで、式に出席していたのです。答辞が始まり、その女生徒が、「大和は国のまはろば‥…・」とやり出し、「私たちは、日の丸を掲げることさえ許されませんでした」と続け、教師も生徒も一瞬あっけにとられて、シーンとなったその時、横に座っているT先生の腕がサッと動くのを、ぼくは感じました。

見ると、T先生の目からは、思わず涙が溢れており、手で目頭を押えているのです。ぼくは、ドキリとし、なんだか見てはならぬものを見た様に感じました。それは程度の差こそあれ、あの三島由起夫の割腹を知った時の感じと同質のものだったかも知れません。

T先生の思想というか考え方は、ぼくのそれとは相当にちがったものでした。でも、ぼくは、比較的よく彼とは議論したように思います。当時ぼくも生徒部に所属していたからということだけが、その理由ではないという気がしています。

彼には、千万人といえども我行かん、といった気概があるみたいで、それがちょっとよかった。彼の信条は、どうも軍隊体験と軍隊式教育の旧師範に依っているようで、気になりましたが、やたら教条主義的で、理論だけが先走りして、なんともちぐはぐな教師に較べたら、まだましだとも思いました。人間的にはなんか信頼できるという感じもありました。

教師と教師、あるいは生徒と教師、つまり人間と人間との関係というのは、思想信条、主義主張が同じかどうかではなく、つまるところ、お互いにどこかの一点に、一目おけるかどうかということではなかろうか、と思うのです。

♣♣♣♣

生徒会が制服を問題として取りあげ、生徒の討論をうながしたのには、相反する二つの意味があったようです。現状を規律の乱れととらえ生徒の自覚をうながそうということが一つ。もう一つは、制服規定自体が問題であるから、そんなものは削除すべしという考え。

そして、それはもう際限のない水かけ論が起こりました。たとえば生徒大会などでの討論で、一人が、制服の方が遅刻しなくなると主張します。そうだそうだその通りとの拍手。すると別の一人が、制服は、寝押しに時間がかかるし、ほこりが目立つので、ブラシュしているうちに時間がかかって、よけい遅刻すると反論。また大拍手、という具合‥‥・。

T先生は、こういう風に学校が乱れたのは、戦後のベビー・ブームの生徒急増期を機に、規律がみだれ、高校全入の状況がそれに輪をかけているのだと、ぼくに説明しました。彼の制服護持論に、ぼくはこんな反論をしました。

江戸時代には、武士を初めとして色んな階級があって、着物は規定されていた。女も丸まげ、お歯黒で、未婚・既婚が明らかになる仕組であった。その仕組をはずれた異装の者は傾者(かぶきもの)として社会から指弾、疎外された。こういう服装による身分規定はなくなってくるのが、時代の流れだとぼくは思う。それに、江戸の支配階級は、倹約令などを出して、華美の風潮をいましめていたから、目立たないもので、しかも高価な大島などを着用した。そこで、こうした支配階級の地味な好みが上品であるという観念が生れた。だから、こういう考え方に反逆するためには、むしろ下品なものこそいいという考えも生れるんではないでしょうか。

江戸時代には、武士を初めとして色んな階級があって、着物は規定されていた。女も丸まげ、お歯黒で、未婚・既婚が明らかになる仕組であった。その仕組をはずれた異装の者は傾者(かぶきもの)として社会から指弾、疎外された。こういう服装による身分規定はなくなってくるのが、時代の流れだとぼくは思う。それに、江戸の支配階級は、倹約令などを出して、華美の風潮をいましめていたから、目立たないもので、しかも高価な大島などを着用した。そこで、こうした支配階級の地味な好みが上品であるという観念が生れた。だから、こういう考え方に反逆するためには、むしろ下品なものこそいいという考えも生れるんではないでしょうか。

などと、いまから思うと、なんともいきった、ちょっと気はずかしいようなことを述べたてたものでした。

さて、生徒会は、全校投票で賛否を問い、僅少差で、制服は存続したのです。ところが次の年、もう一度投票が行われ、やはり僅少差で、こんどは逆転、制服廃止、自由服ということになりました。日本中、いや世界中をゆさぶった、スチューデントパワー、学園紛争は、もう目前にせまっていました。

T先生は、大分後に、新設校の校長となり、その学校は、制服はもちろんのこと、規則ずくめの厳格さで有名となりました。もしかしたら、彼は、なんとも時代錯誤的に、そこに現代の「江田島」を夢みたのかも知れない、とぼくは思ったのです。

桂高校は、そのままずっと自由服です。卒業生は、ぼくが聞く範囲で、自由服でよかったといっている。ところが、近ごろでは、「毎朝、子供が着る服に迷っているのを見るのがつらいから制服がよい」という親が現われるしまつで、ほんとにアホらしくなります。就職部では、就職試験には学生服を着ないとすぺります、と指導しています。

とはいえ、制服校では、校門で、スカートの丈、ズボンの幅を物差しで測ったりしている。そんなんよりは、かなりましなんではないか。ぼくはそう思っているのです。

新年度が始まり、ぼくは3年生の担任となりました。すぐに遠足があって、奈良方面へ行ったと思います。

京都駅に何百人という生徒が、黒づくめの服をきて集まりました。生徒達は、プラットフォームに整然と並び、しやがまされました。

一人の教師が階段を四・五段上ると、全員を睨み回し、大声をはりあげて、

「お前たちは、これから奈良に向う。・……」

と訓示し始めました。

そのカン高い声は、ビンビンとひびき渡り、ぼくは、これはすごい、と感心していました。傍の先生にきくと、ヤマキンは軍隊帰りで、あの声が得意なのだ、ということです。そういわれてみると、その訓示は、これからの作戦行動を告げる上官のようでした。

その遠足、どういうコースだったのか、もうすっかり忘れてしまっています。でも、ハイキングコースを歩いて、「石舞台」をみたのは憶えています。

その「石舞台」に向かうハイキング・コースの坂道を登っている時のことです。その時、ぼくは、ぼくのクラスの集団の真ん中あたりを歩いていました。一人の生徒が、追いついてくると、なんとか君が、調子が悪いから引き返した、と報告しました。友人が、一緒について帰ったそうです。調子が悪いんだったら、追いかけてつれ戻す訳にもゆくまい。まあ、付き添いがいるんだったら問題もなかろう。人里離れた山の中という訳でもなし……。ぼくはそう思い、「ああ、そうか」といっただけでした。

ところが、しばらくしてその事を知った他の先生達は、意外にも、それは大変だといって、あわてました。大変だといっても、どうする訳にもゆきません。その生徒はもう帰りの電車か汽車に乗っているはずでした。

ところが、しばらくしてその事を知った他の先生達は、意外にも、それは大変だといって、あわてました。大変だといっても、どうする訳にもゆきません。その生徒はもう帰りの電車か汽車に乗っているはずでした。その時ぼくは気付いたのですが、一ケ月近くも、人跡まれという感じの山の中で過ごすということを何回となくやっているぼくには、こんなコースは、街中みたいな感覚があった。ところが他の先生達はそうではなく、その辺のところで先ずズレがあったんだろう。

ぼくは学生の頃、体育科に依頼されて、百人近い学生を引率して、北アルプスの数日間の山旅をしたことが二回ほどありましたが、そういう場所では、調子が悪いからといって勝手に引き返すような奴はいなかった。そんなことしたら、死ぬかも知れんと思うから、誰もやらない。

その生徒が引き返したのは、自分で帰れると思ったからなので、それはそれでいいのではないかと思いました。むしろ、引き返した瞬間から、彼等二人にとっては、非常に貴重な体験が始まるのではないだろうか。帰りに奈良市街から電話したら、まだ家に帰っていないというので、少し心配しましたが、ぼくが帰宅してもう一度電話したら、帰っていました。途中で寄り道したらしい。

翌日、大職員室で、ぼくを見るなり、ヤマキンは、例の大声で、「オマエー、きのうのことは軍隊なら重営倉だ」と怒鳴りつけたんです。

♣♣

「重営倉だ」

と怒鳴りつけられて、ぼくほポカンとしていました。

その意味ぐらいは分りましたが、なにしろ、どっちかというと戦争を知らない世代に属するぼくとしては、もう一つピンとこなかったのです。でも、すぐムカムカと腹が立ってきて、何といい返そうかと考えてもいい文句も浮かばず、

「学校は、軍隊とちがいますよ」

と、もぞもぞいっていました。

しかし、よく考えてみれば、学校は、もしかしたら、兵営とおんなじなのかも知れません。

まず、制服があること。やたら細かい規則。時間割による身体的拘束、点呼。集団訓練。罰則。そして、「無用の者立入を禁ず」の閉鎖性。そうすると学生服は一種の軍服である、といえるかも知れません。

まあ、こんな風に思いだしたのは、大分後のことで、その当時ぼくは、なんともイノセントに、学校は真理を教える所、なんて思っていたんです。

数年して、制服問題が起こりました。生徒が制服を廃止しろと要求し始めたのです。その頃には、もう、帽子をかぶっている者なぞは、一人もいません。制服を着ない、いわゆる異装生徒が増えていました。

数年して、制服問題が起こりました。生徒が制服を廃止しろと要求し始めたのです。その頃には、もう、帽子をかぶっている者なぞは、一人もいません。制服を着ない、いわゆる異装生徒が増えていました。学生服とちがう服を着る場合には、「異装届」を出さないといけない、という規定がありました。これを受付けるのは「生徒部」です。この 「生徒部」というのは、「生徒補導部」という名称だったのですが、ぼくが、補導というのでは、生徒全体を非行生徒扱いしていることになる、と主張して補導を抜き取ることになったのです。

さて、「異装届」は届けですから、適切な指導はできても、拒否はできません。取締りは、もっぱら、無届けの異装に限られていました。ぼくたち教師は、毎朝一時間目の授業で、異装の生徒には、届けの用紙の提示を求め確認し、不携帯生徒を報告するという申し合せをしていました。ぼくは、なんとくだらんことかいなと思いつつ、それでも、時々はやっていたんです。

ちょうどこの頃だったと思います。「赤シャツ」が出現したのは……。「赤シャツ」といっても、『坊ちゃん』のそれではなく、これは生徒なのでした。三年の「赤シャツ」君は、それこそ真赤なセーターを着て毎日登校しました。

当時は、世人の色彩感覚も、おそらく今とは大ちがいだったはずでした。「赤シャツ」は一躍有名になり、「目障りでしようがない。なんとかしてくれ」という教師の苦情が、再々「生徒部」に持ち込まれてきます。彼ほ、いつも三階の窓べりの席に座り、その赤は、どこからでも、目に刺さるが如き鋭どさで映じたようでした。

いつもカメラを肩にかけ、「赤シャツ」君は、一人で、威風堂々と潤歩していました。

♣♣♣

「赤シャツ」君が当時、まあ勇気あることだとはしても、存在し得たのは、半数近い教師が、その行為を是認していたからなのだと思うのです。もし、そうでなければ、たかが生徒の一人、たちまちのうちに誅殺されてしまったはずでした。

生徒部の部長のT先生は、なんとかして、「赤シャツ」君から、その赤シャツを脱がそうと、手を変え品を変えてやっていました。初めは部屋に呼んで説教に努めていました。全く効き目がないと分ると、今度は、彼をキッサ店に連れ出し、コーヒを飲みながらの説得に切り替えたということでした。

「赤シャツ」にごちそうしたコーヒ代だけでも相当の額になったはずです。それでも、「赤シャツ」君は信念を変えないまま卒業し、T先生の努力は全くの徒労に終ったのです。

軍隊の位では偉かったというT先生の、その教育的、いや正確には訓育的情熱には、ぼくも感心せざるを得なかった。そして、いつか、彼が、『あゝ江田島』という写真集を購入し、目を輝やかせて見入っているのを見て、なんとなく、「あゝこれは大変だ」と思ったのを憶えています。

あれはたしか「赤シャツ」君が卒業する時の卒業式でのことだったと思います。卒業式では、送辞・答辞の文案は、それをよむ生徒に任されているのが常でした。いつも、なかなかシビアな文句が飛びだして、ぼくは、いつもそれを聞くのだけが楽しみで、式に出席していたのです。答辞が始まり、その女生徒が、「大和は国のまはろば‥…・」とやり出し、「私たちは、日の丸を掲げることさえ許されませんでした」と続け、教師も生徒も一瞬あっけにとられて、シーンとなったその時、横に座っているT先生の腕がサッと動くのを、ぼくは感じました。

あれはたしか「赤シャツ」君が卒業する時の卒業式でのことだったと思います。卒業式では、送辞・答辞の文案は、それをよむ生徒に任されているのが常でした。いつも、なかなかシビアな文句が飛びだして、ぼくは、いつもそれを聞くのだけが楽しみで、式に出席していたのです。答辞が始まり、その女生徒が、「大和は国のまはろば‥…・」とやり出し、「私たちは、日の丸を掲げることさえ許されませんでした」と続け、教師も生徒も一瞬あっけにとられて、シーンとなったその時、横に座っているT先生の腕がサッと動くのを、ぼくは感じました。見ると、T先生の目からは、思わず涙が溢れており、手で目頭を押えているのです。ぼくは、ドキリとし、なんだか見てはならぬものを見た様に感じました。それは程度の差こそあれ、あの三島由起夫の割腹を知った時の感じと同質のものだったかも知れません。

T先生の思想というか考え方は、ぼくのそれとは相当にちがったものでした。でも、ぼくは、比較的よく彼とは議論したように思います。当時ぼくも生徒部に所属していたからということだけが、その理由ではないという気がしています。

彼には、千万人といえども我行かん、といった気概があるみたいで、それがちょっとよかった。彼の信条は、どうも軍隊体験と軍隊式教育の旧師範に依っているようで、気になりましたが、やたら教条主義的で、理論だけが先走りして、なんともちぐはぐな教師に較べたら、まだましだとも思いました。人間的にはなんか信頼できるという感じもありました。

教師と教師、あるいは生徒と教師、つまり人間と人間との関係というのは、思想信条、主義主張が同じかどうかではなく、つまるところ、お互いにどこかの一点に、一目おけるかどうかということではなかろうか、と思うのです。

♣♣♣♣

生徒会が制服を問題として取りあげ、生徒の討論をうながしたのには、相反する二つの意味があったようです。現状を規律の乱れととらえ生徒の自覚をうながそうということが一つ。もう一つは、制服規定自体が問題であるから、そんなものは削除すべしという考え。

そして、それはもう際限のない水かけ論が起こりました。たとえば生徒大会などでの討論で、一人が、制服の方が遅刻しなくなると主張します。そうだそうだその通りとの拍手。すると別の一人が、制服は、寝押しに時間がかかるし、ほこりが目立つので、ブラシュしているうちに時間がかかって、よけい遅刻すると反論。また大拍手、という具合‥‥・。

T先生は、こういう風に学校が乱れたのは、戦後のベビー・ブームの生徒急増期を機に、規律がみだれ、高校全入の状況がそれに輪をかけているのだと、ぼくに説明しました。彼の制服護持論に、ぼくはこんな反論をしました。

江戸時代には、武士を初めとして色んな階級があって、着物は規定されていた。女も丸まげ、お歯黒で、未婚・既婚が明らかになる仕組であった。その仕組をはずれた異装の者は傾者(かぶきもの)として社会から指弾、疎外された。こういう服装による身分規定はなくなってくるのが、時代の流れだとぼくは思う。それに、江戸の支配階級は、倹約令などを出して、華美の風潮をいましめていたから、目立たないもので、しかも高価な大島などを着用した。そこで、こうした支配階級の地味な好みが上品であるという観念が生れた。だから、こういう考え方に反逆するためには、むしろ下品なものこそいいという考えも生れるんではないでしょうか。

江戸時代には、武士を初めとして色んな階級があって、着物は規定されていた。女も丸まげ、お歯黒で、未婚・既婚が明らかになる仕組であった。その仕組をはずれた異装の者は傾者(かぶきもの)として社会から指弾、疎外された。こういう服装による身分規定はなくなってくるのが、時代の流れだとぼくは思う。それに、江戸の支配階級は、倹約令などを出して、華美の風潮をいましめていたから、目立たないもので、しかも高価な大島などを着用した。そこで、こうした支配階級の地味な好みが上品であるという観念が生れた。だから、こういう考え方に反逆するためには、むしろ下品なものこそいいという考えも生れるんではないでしょうか。などと、いまから思うと、なんともいきった、ちょっと気はずかしいようなことを述べたてたものでした。

さて、生徒会は、全校投票で賛否を問い、僅少差で、制服は存続したのです。ところが次の年、もう一度投票が行われ、やはり僅少差で、こんどは逆転、制服廃止、自由服ということになりました。日本中、いや世界中をゆさぶった、スチューデントパワー、学園紛争は、もう目前にせまっていました。

T先生は、大分後に、新設校の校長となり、その学校は、制服はもちろんのこと、規則ずくめの厳格さで有名となりました。もしかしたら、彼は、なんとも時代錯誤的に、そこに現代の「江田島」を夢みたのかも知れない、とぼくは思ったのです。

桂高校は、そのままずっと自由服です。卒業生は、ぼくが聞く範囲で、自由服でよかったといっている。ところが、近ごろでは、「毎朝、子供が着る服に迷っているのを見るのがつらいから制服がよい」という親が現われるしまつで、ほんとにアホらしくなります。就職部では、就職試験には学生服を着ないとすぺります、と指導しています。

とはいえ、制服校では、校門で、スカートの丈、ズボンの幅を物差しで測ったりしている。そんなんよりは、かなりましなんではないか。ぼくはそう思っているのです。

- HOME Archives: August 2007