コーカサスの山と人<下>

★コーカスの山と人<下>

★コーカスの山と人<下>山に登る。そしてお別れ‥‥

通訳をしかる

7月16日、荷上げ。一行は14人。私たち10人の日本人とニコライ、ギャナディ、それにインストラクターのボリス、1級アルピニストで、救急隊のスタス・ババスキンである。

歩き出して10分と行かぬうちに、私は後悔した。「しまった。こんなもの持つんではなかったわい」

荷分け係が、「隊長、サラミソーセージ10本とバターを2個、お願いできますか」なんだそれくらいと思ってOKしたのが間違い。現物を見て驚いた。

サラミは、普通の倍近くの太さで、ミレーザックからはみ出すほど長かった。バターは、一つが食パンの倍くらいの大きさだったのだ。けれど、皆はもっと沢山持っているし、私より年寄もいるとあっては、とても不服などいえたものではない。

半時間と行かぬうちに私は落伍した。どうせ今日は中間点にデポするだけ。ゆっくり行けばよい。そう思って、シヘリダ氷河の融水が濁流となって、たぎり流れるのをはるか左下に見ながら、私は針葉樹林の間を登って行った。

突然、行手の樹の根元からニコライが立ち上がった。「荷物を持ちます」彼のザックはなかった。空身のギャナディに渡して、私を待ち受けていたらしい。

「ニェット、スパシーバ(いや結構)」

「持ちましょう」ニコライは繰り返し、私も「いやいらん。ワシが持つ」と繰り返した。

私がこの彼の好意を受けるのをためらったのには、理由があった。「通訳はそれ以外の仕事はしなくてよい。通訳を完全にやれ」と彼をしかりつけたことがあったからだ。一昨日のこと。日本隊は、フランス隊と一緒にイトコールへ出かけた。イトコールホテルでは、ソ連山岳連盟副総裁を交じえて、レセプションが行なわれた。

ここではっきりと分った。ニコライとフランス隊付の通訳とでは、全然態度が違うのだ。ニコライはこちらから催促しないと通訳しないで、タバコをふかしていたりした。

向こうは本職でニコライはアルバイト、そういうことではない違いがある。これに気づいたとき、これは一言いっておかないといけないと思った。

「ニコライ、君の仕事は何なんや」「どうしてそんなこと開くのですか?」彼は少々気色ばんだ。「今日の君の通訳はまるでだめや。フランス隊を見てみ」

すると彼はムッとして、「そんなことはないんです。去年にはそんなことは一回もいわれなかったんです」

「いいか、ニコライ。去年は去年、今年は今年や。お前は通訳やないか。お前一体何しに来たんや」私も少々頭に血がのぼってきた。

「ボクは、皆さんが山に登る手続きや、ルートの打合せを助けるんです。今日のようなのは何ですか! 何の意味もない。無意味なスピーチですね」

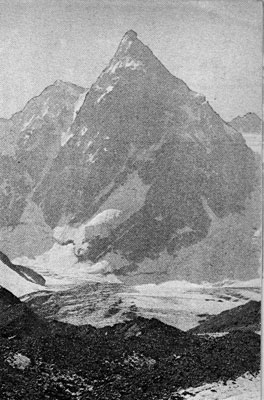

<ウシバ・コルより見たエルブルース山。下はシヘリダ氷河>

私は頭にきた。「無意味でも有意味でもお前の知ったことか! お前の仕事は通訳や。通訳というのは、オレたち10人の日本人の耳と口になることや。それだけを考えたらいい。それだけが仕事や。それがいやなら、サッサとモスクワへ帰ったら,ええやないか。お前なんか必要あらへん」

私は頭にきた。「無意味でも有意味でもお前の知ったことか! お前の仕事は通訳や。通訳というのは、オレたち10人の日本人の耳と口になることや。それだけを考えたらいい。それだけが仕事や。それがいやなら、サッサとモスクワへ帰ったら,ええやないか。お前なんか必要あらへん」ニコライはこしゃくにも真っ赤になって怒った。こぶしを振りながら、全く意味をなさない日本語をどなった。「ボクは、そんな、ぜんぜん、ないんです! どうしても、なぜ、あるんです!」

私はモスクワ船での、日本語を喋るヒッピー風の若いアメリカ人とのケンカを思い出した。たしか、キリスト教とベトナム戦争が話題だった。それにしても、自国語でのケンカは、何と楽なんだろう。

「骨はぼくが拾おう」

次の日、私たちはジャーマン・ビバークと呼ばれるテント場へついた。基地よりちょうど8時間の所だ。

シヘリダ氷河の源頭近くの山、ピーク・ヴェレヤの巨大なリッペが氷河に落ち込み、その末端は、大きく広がった氷河の中で、ちょうど島のようになっている。そこがジャーマン・ビバークだった。

テントからは氷河をへだてて、シュロスキー峰(4260m)とシヘリダ峰(4300m)が、眉に迫るぼかりにそびえ立っている。

もともと、私たちはチャティン・タウの北壁を目指して、この国にやって来たのだった。チャティンは、昨年の日本隊も失敗している。そしてこの壁は、1965年の初登以来、第二登はされていない、と聞いていた。

隊員たちは、今年こそはチャティンの第二登を……と意気ごんでいた。10名という、カフカズ隊始まって以来の大パーティとなったのも、スムーズに抜けても最低10日間は要するという、この六級ルートに対応したものであった。

ところが、基地でよく調べてみたら、この「第二登はされていない」というのは、全くの間違いであった。

チャティンは止めにすることになった。第10登以上もされている壁を、命をかけて登るのはどうも割に合わない、ということになった。私たちはシュロスキー峰に向かったわけだ。

シュロスキーから戻ると、さすがに皆ぐったりしていたが、数日のうちに回復するにつれ、次の山が話題となった。そして、いったんは、完全にあきらめるというか、無視することになっていたはずのチャティンが、再びよみがえってきた。

<我々の登ったシュロスキー峰>

それほどこの壁は、若い隊員の思いものとなっていたらしい。「どうした、おめえたち。ようし、ひとつやってみろ。おめえたちの死にざまはおれが見とどける」と、登攣隊長の田中さんはあおった。私も、少々ワルのり気味だと思いつつ、あとにこう続けた。「田中さんが死にざまを見とどける。骨はぼくが拾おう」

それほどこの壁は、若い隊員の思いものとなっていたらしい。「どうした、おめえたち。ようし、ひとつやってみろ。おめえたちの死にざまはおれが見とどける」と、登攣隊長の田中さんはあおった。私も、少々ワルのり気味だと思いつつ、あとにこう続けた。「田中さんが死にざまを見とどける。骨はぼくが拾おう」若い連中は、かっかと燃えに燃えた。しかし、よく考えてみれば、チャティンを狙うには、少々日数が心配だった。うまくいってぎりぎり間に合うかどうか。きわどいところだろう。

ソ連では、出発に先立って、登山基地で登山届を提出する。そこには、帰着時間を明確に記入してサインしなければならない。もし遅れた場合には、自動的に救助隊が出動することになる。

最初から登る気のない年寄たちは、比較的冷静さを保っていたから「どうも日数的に無理のようだ」と思ってはいた。しかし、一途に命がけのアタックを目指している者に、水をさすようなことをいうのは、なんとなく気がひけるので黙っていたのだ、と後になって語った。

私はできることたら、登ってほしいと思った。それには方法は一つ。下山日程の変更をボリスかババスキンに伝えさせることだ。

私は誰にもいわずに、ボリスとニコライのテントに出かけた。

割れ目に落ちるなら

「ドーブリェディン(今日は)」、ボリスは威勢よく私をテントに招き入れた。私はボリスにいった。

チャティンに行くことになった。下山が遅れるかも知れない。前もって連絡をとれば問題はないと思うのだが、どうか。「一昨日、基地に下ったとき、基地の教官たちは、皆さんが下山予定日までに帰るよう、強く望んでいました」とボリス。

チャティンは普通8日間かかるといわれているが…‥。「そうです。それは条件次第です。ある隊は7日間、別の隊で12日間かかっているのもあります」なんだか、つきはなされた感じである。今年の壁の条件は? と聞くと「今年はまだ誰も登っていないから分らないんです」まさに答は明快そのものである。「もし壁の条件が悪かったとしたら、日数がオーバーすることも考えられる。そのときには事前に、下山日の延期を連絡すればよいと思うのだが、そうしてもよいか」私はくい下がると、ポリスはいったー「それを決めるのはあなたでしょう」

このとき私は思った。そうか、ボリスは日本人ではなかったんだ‥…と。そして、こういう点の明快さが、私たち日本人には欠けている。そう考えながらテントへ戻った。

そして「日数のほうは大丈夫なんですか」と田中さんに聞いた。彼は「ええ」とうなずいて、指折り数えていたが、そのうち「あれェー」と甲高い声をあげた。「足らねえや、こりや」

ミーティングの結果、チャティンは中止となり、シヘリダの全員登頂を目指すことに、皆の意見が一致した。

3日かかってシヘリダを登り、4日目の7月28日午前中に、テントに帰りついた。ボリスとババスキンは、私たちの無事帰着を見とどけたので、一足前にこれからすぐ下山するという。

そこで、ここで″ジョニ赤″で乾杯することにした。これは荷上げのときから、ボリスが目をつけていたものなのだ。ボリスもババスキンも、ウオツカ流に一気にあおるので、二回乾杯したらもう空だった。

ボリスが「ジョニ赤で酔っぱらって、私は氷の割れ目に落ちそうです」といったので、「割れ目にも色々あるが、氷の割れ目はいやだね」と返した。すると直ちにボリスは、「いい割れ目なら70歳になっても落ちたいが、氷の割れ目はいやだなあー」

ピッケルを打て!

テントをたたんで、基地に帰りついたとき、何となく常ならぬ雰囲気を感じた。しばらくして、3日前にアクシデントが起こり、2名が死んだことを知った。

そのうちの一人が、国際級スポーツマスターであったことが、事件をより深刻にしているようであった。ニコライ・マーシェンカ(37)。国際級スポーツマスター。数多くの六級ルート開拓者。ヨーロッパ・アルプスにも遠征しているベテラン。その彼が、こともあろうにII級の山で死ぬとは……。

マーシェンカは、5名の講習生を連れて、II級のピーク・モンゴリアンに向かった。

彼がクーロアールを登っているとき、大きな氷のブロックが落下してきた。ブロックは先頭のマーシェンカのすぐ前で砕け散り、彼と二番目の女性アルピニストに命中した。

マーシェンカが息を引きとるまでには、数分間を要した。彼が最後にいった言葉は、「ピッケルを打て!」であった。……これがニコライの伝えた、アクシデントのあらましである。

私は感じた疑問を、すぐアナトリ−にぶつけてみた。

国際級スポーツマスターが、II級ルートで死ぬなんていうのは、おかしいではないか。彼にはミステークがあったのではないか。

「彼は氷の破片が耳の後ろに当たったから死んだので、彼の過失ではない」(話がかみ合わない)

しかし、おかしいではないか。国際級スポーツマスターともなれば、氷の破片などは避けられねばならないのではないか。あるいは、そういう危険を予知して、そのルートは避けるべきではなかったのか。それを怠ったのは彼の過失ではないのか。

「そんなことができるのは神様だけだ。山での死は誰にも避けられないことだ。だからわれわれは、アルピニストのカテゴリー(グレード制度)を作ったのだし、君も私も常にトレーニングして、技術をみがいているのではないか」

その夜、ボリス、ニコライの招きで、私は二人と共にウォッカで無事を祝った。

そのとき、私はふと思いついて、今日のアナトリーにしたと同じ質問を、ボリスにやってみた。ニコライの通訳を半ばでさえぎって、ポリスは早口で答えた。ニコライは、彼独特の口調で通訳した。

「ボリスさんはいいました。それは、アルピニズムのネ、あの、宿命なんですって……」

三人ともかなりしたたかに飲んだ。「もう夜がふけたから、オカアチャンにしかられないうちに……」とボリスが引きあげると、ニコライがいった。

「タカダさん。ボリスさんは割れ目に落ちますネ。ピッケルを打て!ですね」

お別れパーティ

私たちがモスクワに帰る前の夜、基地では〈お別れパーティ〉が盛大に行なわれた。

もうすっかり顔なじみになったスポーツマスターたち、それに今初めて会うというキャンプ長やそのほかのお偉方も出席した。

例によってテーブルスピーチが始まる。ロシア人は本当に演説好きだ。

私はロシア語でスピーチした。この日の夕刻から懸命に練習にはげんでいた。原稿はこっちで作り、それをニコライとギャナディにロシア語に直してもらい、カタカナでノートに記した。「よく分ります。選挙の演説みたい」とニコライはいった。パーティではこのスピーチを、ニコライが日本語に通訳することに決めた。

「ウヴァジャーエムイエ、ドルジャー、イ、タヴァーリシチー(尊敬する同志友人諸君)」

これはスピーチの決まり文句。

「アト、イーメニ、ナシェイ、エクスペジーツィー、ヤ、イメーユチェスチ、ペダレーチヴァム、セルジュチヌイ、プリヴェト(ここに皆さまにあいさつの機会を得たことを光栄に存じます)」

私たち10名のアルピニストは、はるか東の国、日本からやって参りました。私たちをお招きくださったことを大変喜んでおります。私たちは皆さんのご援助のおかげで、シュロスキーとシヘリダの頂上を踏むことができました。これは私たちにとって、忘れられない思い出となるでしょう。しかし、それ以上に私たちの心に残ることは、皆さん方の暖かい友情と手厚いもてなしであります。私たちはこの思い出を大切に持ち帰り、日本の人たちに伝えるでしょう。皆さん、本当に有難う。(拍手)

このスピーチをすましたら、なんだかもうすべて済んだような気持ちになった。

プレゼントの交換がすんで乾杯。白髪の教育部長が立って、「私は普段は全くお酒を飲みませんが、今日は大いに飲みたい」とスピーチした。

副隊長の西さんが尺八で〈トロイカ〉を奏し、大喝采を浴びた。

アーリャが私に、小さな紙切れを手渡した。赤いボールペンで、ぎっしりとロシア文字が書いてある。ニコライに見せると「またこの素晴らしいコーカサスに来てほしい」という詩であるという。

アーリャ。電気技師。二つの大学を出ていて、夏休みだけここの仕事を手伝っている。

私たちは基地についてすぐ親しくなった。彼女はドイツ語しかしゃべれず困ったが、とにかく何となく気が合った(誌面がないので詳しく書けないのが残念である)。

パーティに疲れていた私は、彼女にささやいた。「ヤ、ハチュー、スヴァニ、パグリャチ(私はあなたと散歩したい)」

アーリャは「ダーダー」とうなずき、私たちは外に出た。樹の間からもれる月の光がきれいだった。私はアーリャの肩を抱いて歩いた。

シャンペンとブランデーとウォッカでほてった頬に、冷たい空気が心地よかった。ベンチに座るとコーカサスの月は青くさえ返った。

彼女は寒いといった。ヒザ小僧にふれてみると、本当に氷のように冷たかった。私は背広をぬいでかけてやった。

8月3日、8時30分。私たちカフカズ遠征隊はモスクワを離れた。ニコライはギャナディと共に、タラップの下まで見送ってくれた。 ジェット機は白夜の空にのぼり、東を目指して飛び続けた。 (おわり)

Comments