4.神のみが知る才能の限界

♣

一年もたつと、陸上部は、ずいぶんしっかりしたクラブになっていました。男子部と女子部があって、それぞれ数十人の部員を擁し、大会では、男子優勝、女子優勝、総合優勝という具合でした。

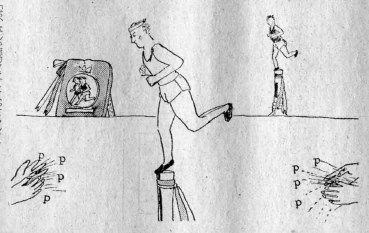

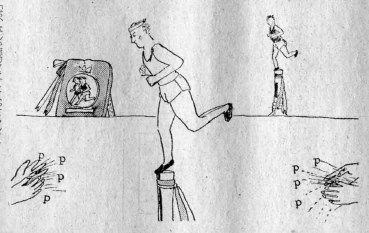

他所の中学では、大会前に、体育の先生が、速そうなのを授業の時に選んで連れてくるのですが、こっちの方は、連日、走るだけでなく、スタートの練習から、バトンタッチの練習までやっているのですから、勝って当然の話でした。

ただ、部員の大部分は、あんまり勉強の好きでない、というよりか、全くキライな連中でした。ぼくは、人に、「遅進児救済クラブみたいなもんですよ」とふざけていました。まったくの話、授業の時には、ドロンとした眼をして、まるで死んでるみたいな奴が、生きかえった様に走っているんですから……。

その頃、もうぼくは、前のように、毎日一緒に練習するということもなくなっていました。もう放っておいてもよいと思っていました。

そんなある日、ぼくが廊下を歩いていると、一人の背のスラリとした生徒とすれ違ったのです。ヒョイ、ヒョイと歩いてくる様を目にとめていて、ぼくは何となく気になりました。

それでふり返ると、

「ちょっと、ちょっと」

と呼び止めたのです。

「君、なんか運動クラブに入ってるんケ」

「君、なんか運動クラブに入ってるんケ」

「いいえ、ブラスバンド部です」

ぼくは、彼の身体を眺め廻しながら、

「ふうん。どこにも入ってへんの」

「はあ、ブラスバンドの指揮やってます」

そう言われて見ると、たしかに、ブンチャカ、ブンチャカの先頭に立って、長い棒をツータカ、ツータカと振ると、きっとカッコいいだろうという気はしました。

でも、グラウンドのトラックを疾走したらもっと絵になる、とも思ったんです。

「どうや、いっぺん走ってみいへんか」

それで、ぼく達二人は、亀高グランドを走ったのです。思った通り、彼は、流れるような、しなやかな走りをしたのでした。

これはいける。ぼくは、口丹波大会に出るように説得し、彼は、

「出てもいいっちゃ」

といったのです。

種目は、四〇〇米にしました。いや、別に理由はなかったんです。何となく、そうしようと思っただけです。

口丹波大会は、もう一週間先に迫っていました。練習する日は少ししかありません。でも、ぼくは彼にそんなキツイ練習を課した記憶はありません。ごく普通のインターバル・トレーニングという持久力をつける練習をしただけです。

彼を勝たせようなどとは思いませんでした。入賞するとも思いませんでした。ただ、彼は、ぼくがパッと見て、イメージした通りの走りをした。そのことだけで悦に入っていた。それだけのようです。

ところが、驚いたことに、彼は悠悠一等になってしまったのです。

♣♣

ほんとにびっくりしました。嬉しいびっくり、というべきでしょうか。

でも、もっと驚いたのは、当の本人だったかも知れません。

「さあ、府下大会で、がんばれよ」

と、ぼくがいうと、延増君は、

「ええ、ええ」

と、ニコニコしていました。

府下大会まで二週間位だったでしょうか。

こんどは、ぼくも、かなり真剣にコーチしました。でも、陸上部に籍を置いたことのないぼくには、特にこれといった知識も、方法論もありません。ぼくがやったのは、下級生と競争させることでした。対等にやったのでは勝負は決っていますから、下級生二人のリレーと競わすのです。この方法は、リレーのランナーを替えたり、順番を変化させたり、あるいは、人数を増やしたりして、ぼくのイメージするスピードで練習させることができるんです。これはかなりキツイ練習だったようです。だって、相手はいつも二人以上で、とっかわりひっかわり、いつも新手なのですから……。

エンソは、毎日黙々と、下級生を必死に追いかけていたのです。

府下大会の日、西京極の競技場に入ると、褐色のアンツーカーが鮮やかに目に映り、どこかの女子高生が、まるでかもしかのようなしまった肢体をはづませて、走っていました。観客は少ない方です。高校野球のような、お祭り騒ぎがきらいで、観客のいない山登りというスポーツをやってきたぼくにとって、好ましい雰囲気がありました。

府下大会の日、西京極の競技場に入ると、褐色のアンツーカーが鮮やかに目に映り、どこかの女子高生が、まるでかもしかのようなしまった肢体をはづませて、走っていました。観客は少ない方です。高校野球のような、お祭り騒ぎがきらいで、観客のいない山登りというスポーツをやってきたぼくにとって、好ましい雰囲気がありました。

「予選では、通ることだけ考えたらええ。全力だすな」とぼくは指示しました。エンソはなんなく予選をパス。決勝に進出です。

「第一コース、ノベマス君、亀岡中学」

というコ−ルがあり、誰のことかと思ったら、エンソの事でした。訓読みしたんです。

四〇〇米競争は、セパレートコースですから、奴は、一等内側で、一番後に立っています。六人のランナーは、静かにひざを落し、ぼくは、口がカラカラに乾き、ひざが少しふるえていました。

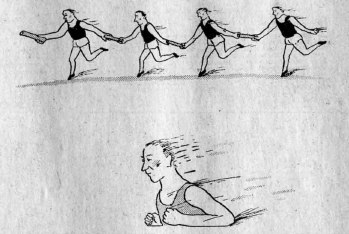

ターンという音と共に、六人のランナーは流れるように走りだしました。エンソは一番ビリです。カーブから直線コースに入るところで、ひとかたまりになり、ああっ、奴はトップ。グングンとばし差があき、独走のままゴール。二位とは五、六米も問があいていました。

やったあ、と叫び出したいのをこらえて、ぼくは、つとめて平静さをよそおっていたのです。驚いたのは、ぼくではなく、他校の先生や、高校の顧問だったようです。彼は全く無名で、ほんとのダークホースだったからです。おまけに、新記録だったのですから……。

直ぐ、何人もの私立高校の先生が、極めて丁重な態度で、トレードに現われましたが、ぼくは、いや、それは本人の意志次第ですから、と答えていたんです。

♣♣♣

満一歳で、祖父母のもとに預けられ、山羊のミルクと卵黄で育てられたぼくは、小学生の頃、ひどく身体が弱かったようです。週に一・二回は、鼻血がでたとか、脳貧血で倒れたとかで、保健室のやっかいになっていたそうです。

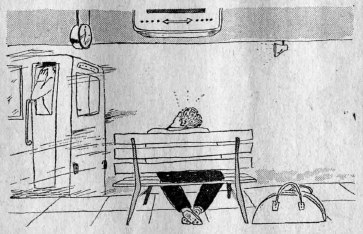

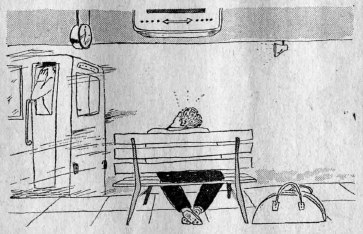

それが、カゼ一つひかないようになったのは、中学でバレー部に入ってからだと思います。帝塚山学園は、中学・高校が一緒でしたから、毎日、高校生にしごかれました。目の前が真暗になって、気がついたら、バケツの水をぶっかけられていたというようなことが何回かありました。帰りの西大寺駅の乗りかえのベンチで、眠り込んでしまい、気がついたら一時間もたっていたというようなこともありました。

県立奈良高校では柔道部でした。柔道部に入ったのは、一つには、集団競技にいや気がさしたとまではいかないにしても、自分だけの力をためすようなことがやりたかった。もう一つには、中三の時、ヤクザにからまれ、ひどくビビったことがあって、ケンカに強くなってやろうと思ったのが、その理由のようです。

それで、一年生の一月に十日間の寒梧古がありました。まだ暗いうちに起きて、初発の電車で学校にゆきます。一回も遅刻せず、皆勤で、無事終了証をもらいました。

それで、一年生の一月に十日間の寒梧古がありました。まだ暗いうちに起きて、初発の電車で学校にゆきます。一回も遅刻せず、皆勤で、無事終了証をもらいました。

それまで、学校に遅刻ばっかりしているぼくに、あいそをつかしながら、文句ばっかりいっていた父親に、母親は、この頃、

「この子は、自分でやろうとしないとやらないし、やろうと思ったらやるようだから、もう一切何も云わないでおこう」

と、提案していたようです。

大学で、山岳部に入り、勝負する相手が人間ではなく、とてつもなく強大で、非情な自然であるという、これまでと全く異質な世界を知りました。それまでの勝手気ままな山登りではない、冬の岩壁登攀という、苛酷でごまかしのきかない空間で、ぼくは始めて、頼りになるのは自分だけという世界を知ったようでした。

その頃、ぼくが、まだ主流ではなかった岩壁登攀を目指したのは、人数の少ない部員で、関東の連中に負けないためには、少数精鋭主義で、未登の岩壁を攀るしかなかったからだと思います。そして剱岳東大谷GIの初登攀に成功し、ぼくは京都新聞に原稿を頼まれました。この原稿をスポーツ記者がリライトした記事は、特集の二面見開きで載りました。

そしていま、ぼくが亀中で初めた陸上競技は、またこれまでとは異った面白さがあった。それは、何日間もかかる山登りと較べれば、勝負は一瞬に決まり、時には、一秒の数分の一で、勝敗が分れる。

もちろん、エンソを練習させるという要請もありましたが、ぼく自身、自分が走ることに夢中になっていたようです。

府下大会で圧倒的に優勝したエンソ君の近畿大会は、一ケ月後に迫っていました。

♣♣♣♣

実をいうと、ぼく自身も、大会に出てやろうと思い定めていたのです。

京都府教職員陸上競技大会というのがあって府下の幼推園から大学までの教師の大会です。ぼくは、一五〇〇米と一万米の二種目にエントリーしておきました。

必要にせまられて、体育生理やトレーニング論や陸上競技の技術書などを買い込んで、勉強もしましたが、不思議に、人に聞こうという気はしませんでした。これまでの山登りで、誰も攀っていないルートを拓いたり、人のやらないようなことを主にやってきた経験から、人にきくことなんて、あんまり意味ない。自分でやみくもにやってみる方がいいんだ、などと勝手に考えていたようです。

それで、やっぱりぼくも、エンソがやったのと同じように、リレーとの競争という方法で練習していました。ただぼくが気付いたのは、短距離に弱い、つまりスピードがないということでした。

スピードを増すための特別な練習法など、あんまりどこの本にも書いてありませんでした。ただ一つだけ、ある本に、「スピードは先天的なもので、後天的にこれを得るのはむづかしい。もしかしたら、坂道を走り降るとか、追い風で走るというのが効果的であるかも知れない」と書いてあったのです。

ちょうど、うまい具合に台風がやってきました。ぼくとエンソは、誰もいないグラウンドで、すごい雨風の中を走りました。エンソは、だんだんバテてきて、ゆっくり走るようになったので、ぼくは激しく背中を突き、彼は泥の中にのめり倒れたのでした。

ちょうど、うまい具合に台風がやってきました。ぼくとエンソは、誰もいないグラウンドで、すごい雨風の中を走りました。エンソは、だんだんバテてきて、ゆっくり走るようになったので、ぼくは激しく背中を突き、彼は泥の中にのめり倒れたのでした。

さて、服部緑地公園競技場で行われる近畿大会に、エンソとぼくは、盛大な見送りを受けて出発したのですが、結果は駄目でした。予選は三位でからくも通過しましたが、決勝では六位、つまりビリだった。記録は、彼としては悪くなかったんです。なるほど、上には上があるもんだ、とぼくは思いました。でもまあこれからや、とぼくは彼をはげましていたのです。

その後彼は、亀高へ進み、陸上部で練習をつづけ、さらに、広島大学の教育学部に入ってからも陸上部でがんばったのですが、以後記録は全くのびなかったのだそうです。とうとう見切りをつけて、大学二年生の時、ラグビー部に移ったと聞きました。

人間は盆栽の木みたいに勝手に造れる訳じゃなし、才能だって、神のみが知る限界があるのかも知れん。あの当時、彼の隠れた才能を見つけ出したような気になっていたぼくは、複雑な気分で、考え込んでしまったのでした。

一方、ぼくの方は、一五〇〇米も一万米もどちらも優勝しました。相手たちが弱かったのだろうとは思います。それにしても、大学時代に競技部だったホンチャン教師が沢山出場していましたから、スパイクもはかず、ただ一人ズック靴で走って優勝したぼくは、まんざらでもない気分でした。でも、これを機に、さらに「走り」に打ちこむなんて気はあんまり起らなかった。

なんぼ走ったかて死ぬことないもん。やっぱり、ぼくの前には、まだ見ぬヒマラヤの高峰がそびえ立っているような感じだったのです。

一年もたつと、陸上部は、ずいぶんしっかりしたクラブになっていました。男子部と女子部があって、それぞれ数十人の部員を擁し、大会では、男子優勝、女子優勝、総合優勝という具合でした。

他所の中学では、大会前に、体育の先生が、速そうなのを授業の時に選んで連れてくるのですが、こっちの方は、連日、走るだけでなく、スタートの練習から、バトンタッチの練習までやっているのですから、勝って当然の話でした。

ただ、部員の大部分は、あんまり勉強の好きでない、というよりか、全くキライな連中でした。ぼくは、人に、「遅進児救済クラブみたいなもんですよ」とふざけていました。まったくの話、授業の時には、ドロンとした眼をして、まるで死んでるみたいな奴が、生きかえった様に走っているんですから……。

その頃、もうぼくは、前のように、毎日一緒に練習するということもなくなっていました。もう放っておいてもよいと思っていました。

そんなある日、ぼくが廊下を歩いていると、一人の背のスラリとした生徒とすれ違ったのです。ヒョイ、ヒョイと歩いてくる様を目にとめていて、ぼくは何となく気になりました。

それでふり返ると、

「ちょっと、ちょっと」

と呼び止めたのです。

「君、なんか運動クラブに入ってるんケ」

「君、なんか運動クラブに入ってるんケ」「いいえ、ブラスバンド部です」

ぼくは、彼の身体を眺め廻しながら、

「ふうん。どこにも入ってへんの」

「はあ、ブラスバンドの指揮やってます」

そう言われて見ると、たしかに、ブンチャカ、ブンチャカの先頭に立って、長い棒をツータカ、ツータカと振ると、きっとカッコいいだろうという気はしました。

でも、グラウンドのトラックを疾走したらもっと絵になる、とも思ったんです。

「どうや、いっぺん走ってみいへんか」

それで、ぼく達二人は、亀高グランドを走ったのです。思った通り、彼は、流れるような、しなやかな走りをしたのでした。

これはいける。ぼくは、口丹波大会に出るように説得し、彼は、

「出てもいいっちゃ」

といったのです。

種目は、四〇〇米にしました。いや、別に理由はなかったんです。何となく、そうしようと思っただけです。

口丹波大会は、もう一週間先に迫っていました。練習する日は少ししかありません。でも、ぼくは彼にそんなキツイ練習を課した記憶はありません。ごく普通のインターバル・トレーニングという持久力をつける練習をしただけです。

彼を勝たせようなどとは思いませんでした。入賞するとも思いませんでした。ただ、彼は、ぼくがパッと見て、イメージした通りの走りをした。そのことだけで悦に入っていた。それだけのようです。

ところが、驚いたことに、彼は悠悠一等になってしまったのです。

♣♣

ほんとにびっくりしました。嬉しいびっくり、というべきでしょうか。

でも、もっと驚いたのは、当の本人だったかも知れません。

「さあ、府下大会で、がんばれよ」

と、ぼくがいうと、延増君は、

「ええ、ええ」

と、ニコニコしていました。

府下大会まで二週間位だったでしょうか。

こんどは、ぼくも、かなり真剣にコーチしました。でも、陸上部に籍を置いたことのないぼくには、特にこれといった知識も、方法論もありません。ぼくがやったのは、下級生と競争させることでした。対等にやったのでは勝負は決っていますから、下級生二人のリレーと競わすのです。この方法は、リレーのランナーを替えたり、順番を変化させたり、あるいは、人数を増やしたりして、ぼくのイメージするスピードで練習させることができるんです。これはかなりキツイ練習だったようです。だって、相手はいつも二人以上で、とっかわりひっかわり、いつも新手なのですから……。

エンソは、毎日黙々と、下級生を必死に追いかけていたのです。

府下大会の日、西京極の競技場に入ると、褐色のアンツーカーが鮮やかに目に映り、どこかの女子高生が、まるでかもしかのようなしまった肢体をはづませて、走っていました。観客は少ない方です。高校野球のような、お祭り騒ぎがきらいで、観客のいない山登りというスポーツをやってきたぼくにとって、好ましい雰囲気がありました。

府下大会の日、西京極の競技場に入ると、褐色のアンツーカーが鮮やかに目に映り、どこかの女子高生が、まるでかもしかのようなしまった肢体をはづませて、走っていました。観客は少ない方です。高校野球のような、お祭り騒ぎがきらいで、観客のいない山登りというスポーツをやってきたぼくにとって、好ましい雰囲気がありました。「予選では、通ることだけ考えたらええ。全力だすな」とぼくは指示しました。エンソはなんなく予選をパス。決勝に進出です。

「第一コース、ノベマス君、亀岡中学」

というコ−ルがあり、誰のことかと思ったら、エンソの事でした。訓読みしたんです。

四〇〇米競争は、セパレートコースですから、奴は、一等内側で、一番後に立っています。六人のランナーは、静かにひざを落し、ぼくは、口がカラカラに乾き、ひざが少しふるえていました。

ターンという音と共に、六人のランナーは流れるように走りだしました。エンソは一番ビリです。カーブから直線コースに入るところで、ひとかたまりになり、ああっ、奴はトップ。グングンとばし差があき、独走のままゴール。二位とは五、六米も問があいていました。

やったあ、と叫び出したいのをこらえて、ぼくは、つとめて平静さをよそおっていたのです。驚いたのは、ぼくではなく、他校の先生や、高校の顧問だったようです。彼は全く無名で、ほんとのダークホースだったからです。おまけに、新記録だったのですから……。

直ぐ、何人もの私立高校の先生が、極めて丁重な態度で、トレードに現われましたが、ぼくは、いや、それは本人の意志次第ですから、と答えていたんです。

♣♣♣

満一歳で、祖父母のもとに預けられ、山羊のミルクと卵黄で育てられたぼくは、小学生の頃、ひどく身体が弱かったようです。週に一・二回は、鼻血がでたとか、脳貧血で倒れたとかで、保健室のやっかいになっていたそうです。

それが、カゼ一つひかないようになったのは、中学でバレー部に入ってからだと思います。帝塚山学園は、中学・高校が一緒でしたから、毎日、高校生にしごかれました。目の前が真暗になって、気がついたら、バケツの水をぶっかけられていたというようなことが何回かありました。帰りの西大寺駅の乗りかえのベンチで、眠り込んでしまい、気がついたら一時間もたっていたというようなこともありました。

県立奈良高校では柔道部でした。柔道部に入ったのは、一つには、集団競技にいや気がさしたとまではいかないにしても、自分だけの力をためすようなことがやりたかった。もう一つには、中三の時、ヤクザにからまれ、ひどくビビったことがあって、ケンカに強くなってやろうと思ったのが、その理由のようです。

それで、一年生の一月に十日間の寒梧古がありました。まだ暗いうちに起きて、初発の電車で学校にゆきます。一回も遅刻せず、皆勤で、無事終了証をもらいました。

それで、一年生の一月に十日間の寒梧古がありました。まだ暗いうちに起きて、初発の電車で学校にゆきます。一回も遅刻せず、皆勤で、無事終了証をもらいました。それまで、学校に遅刻ばっかりしているぼくに、あいそをつかしながら、文句ばっかりいっていた父親に、母親は、この頃、

「この子は、自分でやろうとしないとやらないし、やろうと思ったらやるようだから、もう一切何も云わないでおこう」

と、提案していたようです。

大学で、山岳部に入り、勝負する相手が人間ではなく、とてつもなく強大で、非情な自然であるという、これまでと全く異質な世界を知りました。それまでの勝手気ままな山登りではない、冬の岩壁登攀という、苛酷でごまかしのきかない空間で、ぼくは始めて、頼りになるのは自分だけという世界を知ったようでした。

その頃、ぼくが、まだ主流ではなかった岩壁登攀を目指したのは、人数の少ない部員で、関東の連中に負けないためには、少数精鋭主義で、未登の岩壁を攀るしかなかったからだと思います。そして剱岳東大谷GIの初登攀に成功し、ぼくは京都新聞に原稿を頼まれました。この原稿をスポーツ記者がリライトした記事は、特集の二面見開きで載りました。

そしていま、ぼくが亀中で初めた陸上競技は、またこれまでとは異った面白さがあった。それは、何日間もかかる山登りと較べれば、勝負は一瞬に決まり、時には、一秒の数分の一で、勝敗が分れる。

もちろん、エンソを練習させるという要請もありましたが、ぼく自身、自分が走ることに夢中になっていたようです。

府下大会で圧倒的に優勝したエンソ君の近畿大会は、一ケ月後に迫っていました。

♣♣♣♣

実をいうと、ぼく自身も、大会に出てやろうと思い定めていたのです。

京都府教職員陸上競技大会というのがあって府下の幼推園から大学までの教師の大会です。ぼくは、一五〇〇米と一万米の二種目にエントリーしておきました。

必要にせまられて、体育生理やトレーニング論や陸上競技の技術書などを買い込んで、勉強もしましたが、不思議に、人に聞こうという気はしませんでした。これまでの山登りで、誰も攀っていないルートを拓いたり、人のやらないようなことを主にやってきた経験から、人にきくことなんて、あんまり意味ない。自分でやみくもにやってみる方がいいんだ、などと勝手に考えていたようです。

それで、やっぱりぼくも、エンソがやったのと同じように、リレーとの競争という方法で練習していました。ただぼくが気付いたのは、短距離に弱い、つまりスピードがないということでした。

スピードを増すための特別な練習法など、あんまりどこの本にも書いてありませんでした。ただ一つだけ、ある本に、「スピードは先天的なもので、後天的にこれを得るのはむづかしい。もしかしたら、坂道を走り降るとか、追い風で走るというのが効果的であるかも知れない」と書いてあったのです。

ちょうど、うまい具合に台風がやってきました。ぼくとエンソは、誰もいないグラウンドで、すごい雨風の中を走りました。エンソは、だんだんバテてきて、ゆっくり走るようになったので、ぼくは激しく背中を突き、彼は泥の中にのめり倒れたのでした。

ちょうど、うまい具合に台風がやってきました。ぼくとエンソは、誰もいないグラウンドで、すごい雨風の中を走りました。エンソは、だんだんバテてきて、ゆっくり走るようになったので、ぼくは激しく背中を突き、彼は泥の中にのめり倒れたのでした。さて、服部緑地公園競技場で行われる近畿大会に、エンソとぼくは、盛大な見送りを受けて出発したのですが、結果は駄目でした。予選は三位でからくも通過しましたが、決勝では六位、つまりビリだった。記録は、彼としては悪くなかったんです。なるほど、上には上があるもんだ、とぼくは思いました。でもまあこれからや、とぼくは彼をはげましていたのです。

その後彼は、亀高へ進み、陸上部で練習をつづけ、さらに、広島大学の教育学部に入ってからも陸上部でがんばったのですが、以後記録は全くのびなかったのだそうです。とうとう見切りをつけて、大学二年生の時、ラグビー部に移ったと聞きました。

人間は盆栽の木みたいに勝手に造れる訳じゃなし、才能だって、神のみが知る限界があるのかも知れん。あの当時、彼の隠れた才能を見つけ出したような気になっていたぼくは、複雑な気分で、考え込んでしまったのでした。

一方、ぼくの方は、一五〇〇米も一万米もどちらも優勝しました。相手たちが弱かったのだろうとは思います。それにしても、大学時代に競技部だったホンチャン教師が沢山出場していましたから、スパイクもはかず、ただ一人ズック靴で走って優勝したぼくは、まんざらでもない気分でした。でも、これを機に、さらに「走り」に打ちこむなんて気はあんまり起らなかった。

なんぼ走ったかて死ぬことないもん。やっぱり、ぼくの前には、まだ見ぬヒマラヤの高峰がそびえ立っているような感じだったのです。

Comments