9.一人になって一人で泣けばいい

♣

レオン・ブルムの『結婚論』に共鳴し、結婚なんてするとしても三〇代後半や。ぼくはそう思い込んでいたのですが、実は、少し前、なかば衝動的に、結婚を考えたことがあったのです。大学を卒業したばかりの頃、ぼくが中学の教師だった頃でした。

タカちゃんは、ぼくの担任の生徒でした。最初、ぼくが押しかけたのか、彼女が誘ったのか、どっちかあんまりはっきりしません。とにかく、彼女の家は学校の近くだったので、ぼくはよく遊びにゆきました。

彼女には、小学校の姪が二人いて、名前は忘れてしまいましたが、妹の方がケッサクでした。

「わたしナ、なんでも人につられてすぐやってしまうんや。こないだ、川へ行ったら、男の子がぎょうさん泳いだはってん。みんな橋の上に並んで、セーノーゆうて飛び込まはったん。気ィ付いたら、私も服着たまま飛び込んでたん」

彼女はそう話し、ぼくは大笑いしました。

家族の人たちも、いつも歓迎してくれたので、生来厚かましいところのあるぼくは、かなり足しげく通っていたんです。でも、そのうちに、こんな風に特定の生徒とだけ親しくしていて、いいもんなんかなあ、と気になりだしました。

ぼくは、児童劇の分野ではスゴイという評判のフクチ先生に相談してみました。彼は即座に、

ぼくは、児童劇の分野ではスゴイという評判のフクチ先生に相談してみました。彼は即座に、

「何いうとるんや。タカダ君、一人の生徒が好きになれなくて、どうしてみんなの生徒を愛せますか」

と断言し、ぼくは、なるほど、そんなもんかいなあ、と思いつつ、ホッと安心した訳です。

ぼくは、その頃、時々は、自動車で行くこともあり、そんな時には、タカちゃんの家の前に駐車しておくことにしていました。もし、お酒を飲んでも、彼女の家で醒まして帰ると、都合がよかったからです。

ある時、ぼくは、かなり夜更けに、相当に酔払って、そこに行きました。タカちゃんは、

「あー、お酒くさい。センセ、大分飲んだんやね。ちょっと眠っていったら」

と、いい、おふとんを敷いてくれました。ぼくは、バタン、グーと寝込み、ふと目覚めて、時計を見ると、もう明け方の四時でした。あわてて起きあがり、見ると、タカちゃんは、枕元で編物をしているのです。

「よおねたはったもん。起こすの可哀そうで」

といい、ぼくを送って戸口までついてきました。その時、なにか形容しがたいある感情がぼくをとらえ、ぼくは彼女の額にキスしました。

数日後、ぼくは、彼女に、真剣な気持で、いつまでも待ってるから、ぼくのお嫁さんになってほしいと頼んだのです。そしたら、

「わたしかて、考えてたん。でも、やっぱし、年がちがいすぎるしねえ」

そういわれて、ぼくは完全にめげてしまったのでした。

♣♣

まあ、ほとんど毎日ぐらい顔を合せる間柄でもある。やっぱり、読ましとく必要あるやろなあ。そう思って、ぼくは、女房に、彼女がぼくに出会う辺りからの原稿を読ませたのです。

「へええ、こんなことあったん。全然知らんかった」

女房は驚いてこういい、それから声を張りあげて、

「あかん、こんなん出したら絶対あかん。もし出したら、わたし死んでやるから」

と、叫びました。

全然知らん人が読んだら、私のことどんな遊び好きの女かと思うではないか。そういうのです。そういわれてみれば、当時彼女はまだ一九で、ほんとに子供子供していました。たしかに誤まり受けとられることがあるかも知れない。でも、そんなことまで、そんな正確に書けるもんでもない。ぼくは困ってしまいました。たしかに、正直いって、死なれたら困ります。そうかといって、話のいきがかり上、カットする訳にもゆかないんです。ぼくだって、なんにも露出狂じゃあるまいし、好きこのんで、こんな男のストリップみたいな原稿書いてる訳じゃない……‥などと考えていました。

そしたら、女房はも一度、最初から、続けて読み直してから、「まあ、いいわ。とにかく書いてみたら」と、いってくれました。ちょっとはホッとしたような気分になりました。

そしたら、女房はも一度、最初から、続けて読み直してから、「まあ、いいわ。とにかく書いてみたら」と、いってくれました。ちょっとはホッとしたような気分になりました。

さて、話をもとに戻しましょう。

コスゲ先生にすすめられても、全然、その気のなかったぼくは、ある偶然のキッカケで、どうした気の迷いか、彼女とつきあい、一年もしないうちに結婚することになったのです。

まあいってみれば、人間とは、そんなもんかも知れません。ちょっと大袈裟に云えば、不条理な存在であるのでしょう。

でも、その当時は、ぼくはえらく真剣で、いま結婚しなかったら、もう一生独身のままやろう。結婚なんて、こうしたクレージーな状況においてのみ、踏みきれるもんではないやろか、などと考えていました。今になって考えてみると、多分ぼくは、当時のぼくの女友達の誰にもなかった、彼女のある幼稚さと素直さに感じ入り、それにひかれたんではないかと思うのです。

彼女とつき合い始めても、ぼくは先生には云いませんでした。あれほど拒否した手前、云いにくかったのか。それとも、いやあんまりよく分らない。とにかく、彼に打明けたのは、大分たってからでした。ぼくは、彼女と二人で、予告なしに、彼の家を訪問したのです。全く意外なことに、彼は、不快の感情をかくしませんでした。

これは、後に分ったのですが、彼女は、ぼくのことを隠したままで、彼のスキー行などの誘いをみんな断っていたのです。彼は、これを、重大な裏切りと、後に語りました。

♣♣♣

結婚式が済んで一ケ月ほどした頃、先生は、披露宴で弾くつもりだった、という手紙と共に、ヴァイオリン曲の楽譜を送ってきました。楽譜は「ホーム・スイートホーム(主題と変奏)」でした。

--もし何の抵抗もなく、披露の宴に出席していたら、親しい友人の披露宴では、いつもそおしていたように、祝いの詞のかわりに、この曲を弾いていたでしょう。(中略)家に来た時にでもと思いましたが、年末まで多事多難、あえないと思います故、郵送します。元気で--

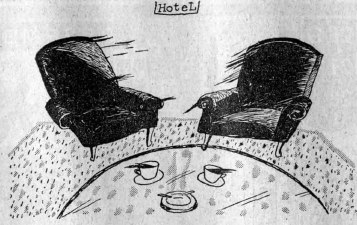

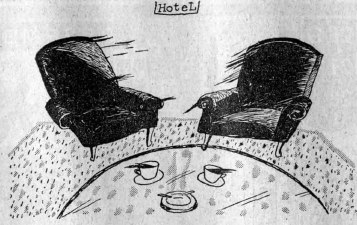

年が明けて、ある日の夕刻、ぼくは国際観光ホテルのロビーで、彼と落ち合いました。彼は以前からそこが好きだったからです。二人の問には、もう以前の様な親密感がないようにぼくは感じていました。そのことを素直に、ぼくが言葉にすると、彼は、「気にするな、時間だけが解決してくれる」といいました。

まだ仕事が残っているので、もいちど役所に引返すのだそうです。色々話したいことがあるけれど、時間がない。会議の合間などに書いたメモがあるから、そのうちに送るよ。

小一時間ほどで、ぼく達は、別れました。彼は疲れている風で、別れぎわに云った言葉を、ぼくは印象的に憶えています。

小一時間ほどで、ぼく達は、別れました。彼は疲れている風で、別れぎわに云った言葉を、ぼくは印象的に憶えています。

「この頃、チョークを握って講義してたり、生徒とテニスをやってる夢をよく見るんだよ」

そのメモが着いたのは、多分、三月の末頃だったと思います。適当に抜き書きすると、

--今課内では、来年度の京都府下全部の小中高の教員定数が最低ギリギリのところどれだけあれば行けそうかを決める(財務と折衝する最後の数)一番大事なと思われる会議をしています。時刻は午后八時三〇分をまわったところです。小・中学校の生徒数が減るので、その余った先生を高校へ配転する。しかし小中としては、無理にそんなことをしないで、この際、少しでも多く抱えて良い教育をしたい。かりに高校へあげても、そのかわりに新しい卒業生をほしいと云うのです。でも、それは時間の問題で、府の財政の考え方では金のことしか考えていないので、なる様にしかならんと思います。池田首相は人づくりなんてえらそうに云っていますが、実際には何の手も打ってくれません。無理をしなくても、一(学)級五〇人を四〇人にすればそれですむことなんです。それはしかし徐々にしか良くならない。僕が六〇歳になって現役を去る頃、そんな様になれば良い。まあ方向は分っている(後略)一・二四--

このメモは、手帳の切れっぱしの黄色い紙に、小さな、きれいな字で、びっしりとつめて書いてあります。ぼくは、いま、この原稿を書くために、一五・六年ぶりに、引出しの奥から取り出して読んでみて、驚きを新たにしています。かなりの書き魔だったかも知れないけれど、これほど克明に自分の感想を書きのこす必要がどうしてあったのか。

♣♣♣♣

--比エイ山の雪はすっかり消えて、この部屋のまどからも、賀茂のせせらぎが春をかなではじめているのがわかる様になりました。でも北東の方、遠く比良連峰、蓬莱山はまだ真っ白です--

という書きだしで始まる分は、三月一八日付ですから、手紙を出す直前に書いたものです。この頃、彼は、人事という仕事の性質上、秘密の場所に移っていました。連日、夜遅くまで、電話の応対と高校長の訪問の応待に明けくれ、一度ゆっくり休みたいと書いてあります。

そして、こうも書いている。

--今やっている仕事が教育なのか、と時々思います。でも教育は立派な教員によって支えられているんだと思って、その教員を適所にいかに確保するかが僕の腕にかかっていると考えようとしています。それが、仕事をする唯一の力になっているのです--

それにしても、なぜ、こうしたメモを、ぼくに送ったのか。なんだか、分るようで分らない。いろいろ憶測は可能なんですが、もういない彼に確かめてみる訳にもゆきません。

さて、四月の始め頃だったと思います。ぼくは女房と彼女の実家にゆき、すきやきを喰べていました。

水が飲みたくなったので、流しに立ち、コップに水を入れると、パチンと音がして、そのコップが割れました。それで、もう一つのコップを取ると、また割れたのです。何か不吉な予感がして、合宿中の大学山岳部の連中のことが気にかかったのを憶えています。

その翌日、一通の絵はがきが着きました。それは先生からのもので、「久しぶりのシガの山は素敵で、しみじみと眺め入りました。ようやく自分が取り戻せたようです」とありました。先生は久しぶりのスキーを楽しんでいるだろうとぼくは思いました。

その翌日、一通の絵はがきが着きました。それは先生からのもので、「久しぶりのシガの山は素敵で、しみじみと眺め入りました。ようやく自分が取り戻せたようです」とありました。先生は久しぶりのスキーを楽しんでいるだろうとぼくは思いました。

遭難の報が入ったのは、その翌日のことです。あとで考えると、彼が死んだのは、だいたい、あのコップの割れた頃だったのです。

彼は、山田峠でルートを誤り、別の沢へと誘い込まれたのです。あとで、生残りの同行者から、当時の状況をくわしく聞いて、ぼくには、彼がどのように迷い込み、どのように死に至ったかが、かなりはっきり分りました。山登りの経験があり、山で迷ったことがある人ならともかく、山の素人では、まずどうしようもない死への経路の様に思えました。

遭難の第一報で、ぼくは家族や友人の人達と、現場へ急行するべく長野に向かいました。でも、その時は、もう彼の生命は絶え、ぼくが見たのは、棺の中にまるで眠っているみたいな先生だったのです。

チラと見ただけで、ぼくは急いでその場を離れました。ここでは泣くまい。人に涙を見せてはならぬ。なぜだか、そう思ったからです。一人になってから一人で泣けばいい。

京都に帰り、北山へ出掛け、誰もいない山道を一人歩きました。ぼくを一番理解してくれた人はもういない。そんな思いが万力のようにぼくの心をしめつけ、鳴咽をこらえて、ぼくは山道であえぎました。

レオン・ブルムの『結婚論』に共鳴し、結婚なんてするとしても三〇代後半や。ぼくはそう思い込んでいたのですが、実は、少し前、なかば衝動的に、結婚を考えたことがあったのです。大学を卒業したばかりの頃、ぼくが中学の教師だった頃でした。

タカちゃんは、ぼくの担任の生徒でした。最初、ぼくが押しかけたのか、彼女が誘ったのか、どっちかあんまりはっきりしません。とにかく、彼女の家は学校の近くだったので、ぼくはよく遊びにゆきました。

彼女には、小学校の姪が二人いて、名前は忘れてしまいましたが、妹の方がケッサクでした。

「わたしナ、なんでも人につられてすぐやってしまうんや。こないだ、川へ行ったら、男の子がぎょうさん泳いだはってん。みんな橋の上に並んで、セーノーゆうて飛び込まはったん。気ィ付いたら、私も服着たまま飛び込んでたん」

彼女はそう話し、ぼくは大笑いしました。

家族の人たちも、いつも歓迎してくれたので、生来厚かましいところのあるぼくは、かなり足しげく通っていたんです。でも、そのうちに、こんな風に特定の生徒とだけ親しくしていて、いいもんなんかなあ、と気になりだしました。

ぼくは、児童劇の分野ではスゴイという評判のフクチ先生に相談してみました。彼は即座に、

ぼくは、児童劇の分野ではスゴイという評判のフクチ先生に相談してみました。彼は即座に、「何いうとるんや。タカダ君、一人の生徒が好きになれなくて、どうしてみんなの生徒を愛せますか」

と断言し、ぼくは、なるほど、そんなもんかいなあ、と思いつつ、ホッと安心した訳です。

ぼくは、その頃、時々は、自動車で行くこともあり、そんな時には、タカちゃんの家の前に駐車しておくことにしていました。もし、お酒を飲んでも、彼女の家で醒まして帰ると、都合がよかったからです。

ある時、ぼくは、かなり夜更けに、相当に酔払って、そこに行きました。タカちゃんは、

「あー、お酒くさい。センセ、大分飲んだんやね。ちょっと眠っていったら」

と、いい、おふとんを敷いてくれました。ぼくは、バタン、グーと寝込み、ふと目覚めて、時計を見ると、もう明け方の四時でした。あわてて起きあがり、見ると、タカちゃんは、枕元で編物をしているのです。

「よおねたはったもん。起こすの可哀そうで」

といい、ぼくを送って戸口までついてきました。その時、なにか形容しがたいある感情がぼくをとらえ、ぼくは彼女の額にキスしました。

数日後、ぼくは、彼女に、真剣な気持で、いつまでも待ってるから、ぼくのお嫁さんになってほしいと頼んだのです。そしたら、

「わたしかて、考えてたん。でも、やっぱし、年がちがいすぎるしねえ」

そういわれて、ぼくは完全にめげてしまったのでした。

♣♣

まあ、ほとんど毎日ぐらい顔を合せる間柄でもある。やっぱり、読ましとく必要あるやろなあ。そう思って、ぼくは、女房に、彼女がぼくに出会う辺りからの原稿を読ませたのです。

「へええ、こんなことあったん。全然知らんかった」

女房は驚いてこういい、それから声を張りあげて、

「あかん、こんなん出したら絶対あかん。もし出したら、わたし死んでやるから」

と、叫びました。

全然知らん人が読んだら、私のことどんな遊び好きの女かと思うではないか。そういうのです。そういわれてみれば、当時彼女はまだ一九で、ほんとに子供子供していました。たしかに誤まり受けとられることがあるかも知れない。でも、そんなことまで、そんな正確に書けるもんでもない。ぼくは困ってしまいました。たしかに、正直いって、死なれたら困ります。そうかといって、話のいきがかり上、カットする訳にもゆかないんです。ぼくだって、なんにも露出狂じゃあるまいし、好きこのんで、こんな男のストリップみたいな原稿書いてる訳じゃない……‥などと考えていました。

そしたら、女房はも一度、最初から、続けて読み直してから、「まあ、いいわ。とにかく書いてみたら」と、いってくれました。ちょっとはホッとしたような気分になりました。

そしたら、女房はも一度、最初から、続けて読み直してから、「まあ、いいわ。とにかく書いてみたら」と、いってくれました。ちょっとはホッとしたような気分になりました。さて、話をもとに戻しましょう。

コスゲ先生にすすめられても、全然、その気のなかったぼくは、ある偶然のキッカケで、どうした気の迷いか、彼女とつきあい、一年もしないうちに結婚することになったのです。

まあいってみれば、人間とは、そんなもんかも知れません。ちょっと大袈裟に云えば、不条理な存在であるのでしょう。

でも、その当時は、ぼくはえらく真剣で、いま結婚しなかったら、もう一生独身のままやろう。結婚なんて、こうしたクレージーな状況においてのみ、踏みきれるもんではないやろか、などと考えていました。今になって考えてみると、多分ぼくは、当時のぼくの女友達の誰にもなかった、彼女のある幼稚さと素直さに感じ入り、それにひかれたんではないかと思うのです。

彼女とつき合い始めても、ぼくは先生には云いませんでした。あれほど拒否した手前、云いにくかったのか。それとも、いやあんまりよく分らない。とにかく、彼に打明けたのは、大分たってからでした。ぼくは、彼女と二人で、予告なしに、彼の家を訪問したのです。全く意外なことに、彼は、不快の感情をかくしませんでした。

これは、後に分ったのですが、彼女は、ぼくのことを隠したままで、彼のスキー行などの誘いをみんな断っていたのです。彼は、これを、重大な裏切りと、後に語りました。

♣♣♣

結婚式が済んで一ケ月ほどした頃、先生は、披露宴で弾くつもりだった、という手紙と共に、ヴァイオリン曲の楽譜を送ってきました。楽譜は「ホーム・スイートホーム(主題と変奏)」でした。

--もし何の抵抗もなく、披露の宴に出席していたら、親しい友人の披露宴では、いつもそおしていたように、祝いの詞のかわりに、この曲を弾いていたでしょう。(中略)家に来た時にでもと思いましたが、年末まで多事多難、あえないと思います故、郵送します。元気で--

年が明けて、ある日の夕刻、ぼくは国際観光ホテルのロビーで、彼と落ち合いました。彼は以前からそこが好きだったからです。二人の問には、もう以前の様な親密感がないようにぼくは感じていました。そのことを素直に、ぼくが言葉にすると、彼は、「気にするな、時間だけが解決してくれる」といいました。

まだ仕事が残っているので、もいちど役所に引返すのだそうです。色々話したいことがあるけれど、時間がない。会議の合間などに書いたメモがあるから、そのうちに送るよ。

小一時間ほどで、ぼく達は、別れました。彼は疲れている風で、別れぎわに云った言葉を、ぼくは印象的に憶えています。

小一時間ほどで、ぼく達は、別れました。彼は疲れている風で、別れぎわに云った言葉を、ぼくは印象的に憶えています。「この頃、チョークを握って講義してたり、生徒とテニスをやってる夢をよく見るんだよ」

そのメモが着いたのは、多分、三月の末頃だったと思います。適当に抜き書きすると、

--今課内では、来年度の京都府下全部の小中高の教員定数が最低ギリギリのところどれだけあれば行けそうかを決める(財務と折衝する最後の数)一番大事なと思われる会議をしています。時刻は午后八時三〇分をまわったところです。小・中学校の生徒数が減るので、その余った先生を高校へ配転する。しかし小中としては、無理にそんなことをしないで、この際、少しでも多く抱えて良い教育をしたい。かりに高校へあげても、そのかわりに新しい卒業生をほしいと云うのです。でも、それは時間の問題で、府の財政の考え方では金のことしか考えていないので、なる様にしかならんと思います。池田首相は人づくりなんてえらそうに云っていますが、実際には何の手も打ってくれません。無理をしなくても、一(学)級五〇人を四〇人にすればそれですむことなんです。それはしかし徐々にしか良くならない。僕が六〇歳になって現役を去る頃、そんな様になれば良い。まあ方向は分っている(後略)一・二四--

このメモは、手帳の切れっぱしの黄色い紙に、小さな、きれいな字で、びっしりとつめて書いてあります。ぼくは、いま、この原稿を書くために、一五・六年ぶりに、引出しの奥から取り出して読んでみて、驚きを新たにしています。かなりの書き魔だったかも知れないけれど、これほど克明に自分の感想を書きのこす必要がどうしてあったのか。

♣♣♣♣

--比エイ山の雪はすっかり消えて、この部屋のまどからも、賀茂のせせらぎが春をかなではじめているのがわかる様になりました。でも北東の方、遠く比良連峰、蓬莱山はまだ真っ白です--

という書きだしで始まる分は、三月一八日付ですから、手紙を出す直前に書いたものです。この頃、彼は、人事という仕事の性質上、秘密の場所に移っていました。連日、夜遅くまで、電話の応対と高校長の訪問の応待に明けくれ、一度ゆっくり休みたいと書いてあります。

そして、こうも書いている。

--今やっている仕事が教育なのか、と時々思います。でも教育は立派な教員によって支えられているんだと思って、その教員を適所にいかに確保するかが僕の腕にかかっていると考えようとしています。それが、仕事をする唯一の力になっているのです--

それにしても、なぜ、こうしたメモを、ぼくに送ったのか。なんだか、分るようで分らない。いろいろ憶測は可能なんですが、もういない彼に確かめてみる訳にもゆきません。

さて、四月の始め頃だったと思います。ぼくは女房と彼女の実家にゆき、すきやきを喰べていました。

水が飲みたくなったので、流しに立ち、コップに水を入れると、パチンと音がして、そのコップが割れました。それで、もう一つのコップを取ると、また割れたのです。何か不吉な予感がして、合宿中の大学山岳部の連中のことが気にかかったのを憶えています。

その翌日、一通の絵はがきが着きました。それは先生からのもので、「久しぶりのシガの山は素敵で、しみじみと眺め入りました。ようやく自分が取り戻せたようです」とありました。先生は久しぶりのスキーを楽しんでいるだろうとぼくは思いました。

その翌日、一通の絵はがきが着きました。それは先生からのもので、「久しぶりのシガの山は素敵で、しみじみと眺め入りました。ようやく自分が取り戻せたようです」とありました。先生は久しぶりのスキーを楽しんでいるだろうとぼくは思いました。遭難の報が入ったのは、その翌日のことです。あとで考えると、彼が死んだのは、だいたい、あのコップの割れた頃だったのです。

彼は、山田峠でルートを誤り、別の沢へと誘い込まれたのです。あとで、生残りの同行者から、当時の状況をくわしく聞いて、ぼくには、彼がどのように迷い込み、どのように死に至ったかが、かなりはっきり分りました。山登りの経験があり、山で迷ったことがある人ならともかく、山の素人では、まずどうしようもない死への経路の様に思えました。

遭難の第一報で、ぼくは家族や友人の人達と、現場へ急行するべく長野に向かいました。でも、その時は、もう彼の生命は絶え、ぼくが見たのは、棺の中にまるで眠っているみたいな先生だったのです。

チラと見ただけで、ぼくは急いでその場を離れました。ここでは泣くまい。人に涙を見せてはならぬ。なぜだか、そう思ったからです。一人になってから一人で泣けばいい。

京都に帰り、北山へ出掛け、誰もいない山道を一人歩きました。ぼくを一番理解してくれた人はもういない。そんな思いが万力のようにぼくの心をしめつけ、鳴咽をこらえて、ぼくは山道であえぎました。

Comments